未經共有人同意擅自售房屋有效嗎

張蕓律師2021.12.23268人閱讀

張蕓律師2021.12.23268人閱讀

導讀:

何某未經其丈夫的同意,擅自處分共有房屋,侵害了陳某的那一半共有權,所以該房屋買賣關系一半有效一半無效,何某應付給陳某一半的賣房款,即可確認該房屋買賣關系有效。何某處分夫妻共同共有財產,未經其配偶同意,其行為無效,劉某不能取得該房屋的所有權。本案第三人劉某對于買賣房屋是善意的,且交付了房屋款,取得了買賣的房屋,辦理了房屋所有權轉移手續,買賣關系成立,應認定買賣關系有效。該案中劉某取得的房屋是夫妻關系存續期間陳某與何某共同購買的,而該案中的夫妻并沒有采取約定財產制,顯然該房屋屬于夫妻共有財產。那么未經共有人同意擅自售房屋有效嗎。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

何某未經其丈夫的同意,擅自處分共有房屋,侵害了陳某的那一半共有權,所以該房屋買賣關系一半有效一半無效,何某應付給陳某一半的賣房款,即可確認該房屋買賣關系有效。何某處分夫妻共同共有財產,未經其配偶同意,其行為無效,劉某不能取得該房屋的所有權。本案第三人劉某對于買賣房屋是善意的,且交付了房屋款,取得了買賣的房屋,辦理了房屋所有權轉移手續,買賣關系成立,應認定買賣關系有效。該案中劉某取得的房屋是夫妻關系存續期間陳某與何某共同購買的,而該案中的夫妻并沒有采取約定財產制,顯然該房屋屬于夫妻共有財產。關于未經共有人同意擅自售房屋有效嗎的法律問題,大律網小編為大家整理了合同糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

[案情]

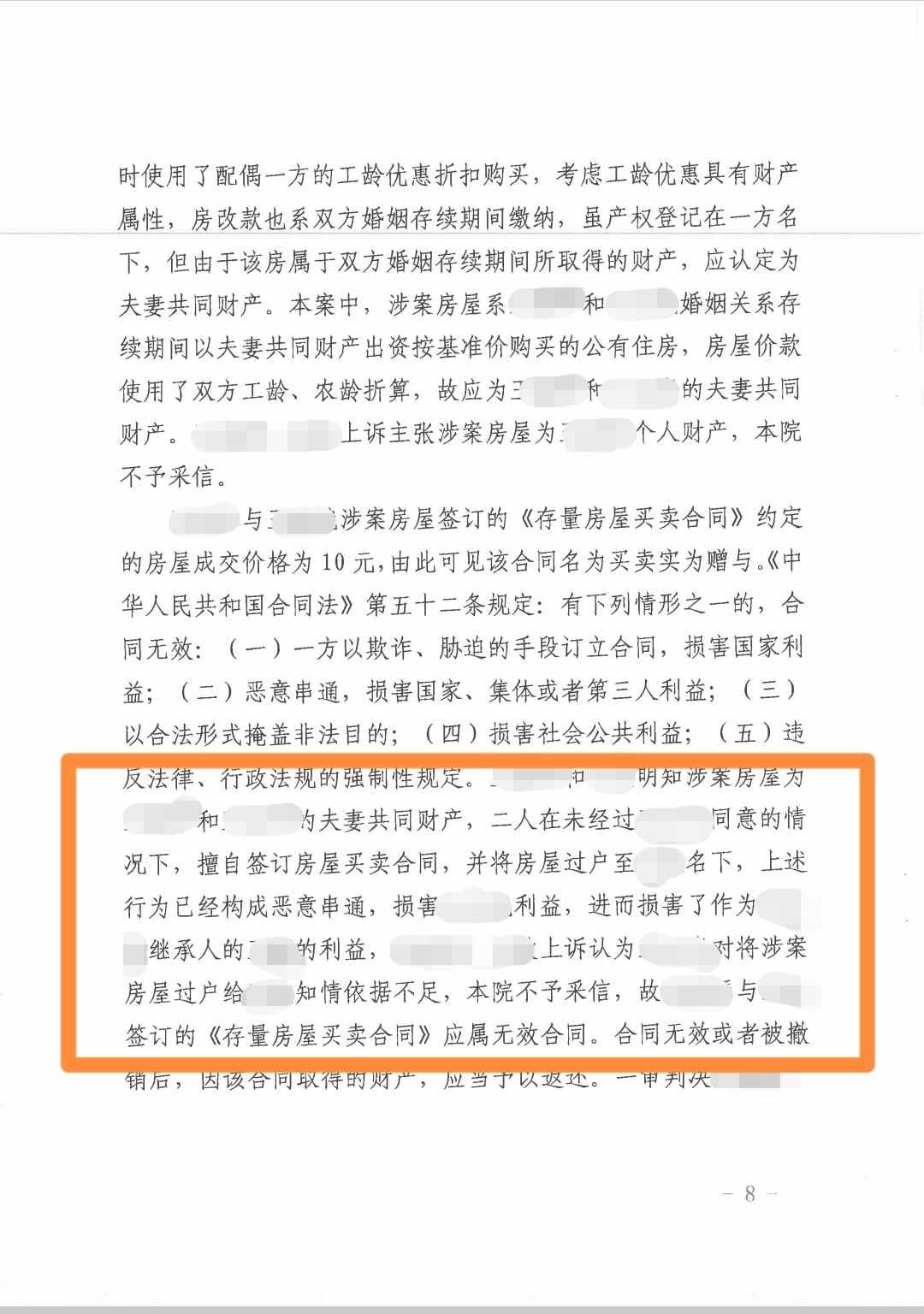

陳某(男)與何某(女)系夫妻關系,于2003年購買房屋一幢,共同居住。2005年3月6日,因家庭矛盾,雙方發生糾紛,陳某一氣之下離家出走。6月1日,何某與劉某聯系,商量將房屋賣給劉某,雙方商定價格為45萬元,當天交付了房屋和全部購房款,一起去當地房屋管理部門辦理房屋所有權轉移手續。當工作人員詢問何某的丈夫對賣房的意見時,何某謊稱其丈夫長期在外工作,不管家事,遂辦理了房屋產權轉移手續,將房屋轉到劉某名下。10日后,此事被陳某發現,找劉某要房,被劉某拒絕。陳某以何某為被告,劉某為第三人,向人民法院起訴要求劉某返還財產

[分歧]

未經配偶同意擅自出賣夫妻共有房屋,買賣關系是否有效?對此存在幾種不同觀點。

第一種觀點認為,夫妻雙方共同購買的房屋,為共同共有。如果按份額分,每人各有一半,同時也享有一半的處分權。何某未經其丈夫的同意,擅自處分共有房屋,侵害了陳某的那一半共有權,所以該房屋買賣關系一半有效一半無效,何某應付給陳某一半的賣房款,即可確認該房屋買賣關系有效。

第二種觀點認為,該房屋是夫妻共同共有的財產,在夫妻關系存續期間,不分份額,共同享有所有權。何某處分夫妻共同共有財產,未經其配偶同意,其行為無效,劉某不能取得該房屋的所有權。

第三種觀點認為,對共同共有的財產進行處分,應當由共同共有人一致進行,一方擅自處分,原則上應無效;但是如果第三人是善意、有償取得的,應當依照善意取得的原理,確認該買賣關系成立,保護善意第三人的合法利益。本案第三人劉某對于買賣房屋是善意的,且交付了房屋款,取得了買賣的房屋,辦理了房屋所有權轉移手續,買賣關系成立,應認定買賣關系有效。

第四種觀點認為,不動產的所有權一般都要進行過戶登記,出讓時必須出示權利證書,因而不應適用善意取得制度。

[評析]

筆者同意第三種觀點。

我國《婚姻法》17條規定,夫妻在婚姻關系存續期間所得的下列財產,歸夫妻共同所有:工資、獎金;生產、經營的收益;知識產權的收益;繼承或贈與所得的財產,但遺囑或贈與合同確定只歸夫妻一方的財產除外;其他應當歸共同所有的財產。該案中劉某取得的房屋是夫妻關系存續期間陳某與何某共同購買的,而該案中的夫妻并沒有采取約定財產制,顯然該房屋屬于夫妻共有財產。根據《婚姻法》和《民法通則》的有關規定, 夫妻共有財產是共同共有財產,夫妻雙方對這些財產擁有平等的占有權、使用權、收益權和處分權。對共有財產的任何處分行為都應由雙方協商一致,任何一方違背對方意志擅自處理共有財產,都構成對他方合法權益的侵害。

善意取得,是指無權處分他人財產的財產占有人,將其占有的財產轉讓給第三人以后,如果受讓人在取得該財產時系出于善意,即依法取得該財產的所有權,原財產所有人不得要求受讓人返還財產的制度。實行善意取得的結果,是物之原所有人喪失其所有權,善意受讓人則取得所有權。善意取得制度,是民法物權法的一項重要的制度,對于保護善意取得財產的第三人的合法權益,維護交易活動的動態安全,具有重要的意義。

最高人民法院《關于貫徹執行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第89條規定,共有人“在共同共有關系存續期間,部分共有人擅自處分共有財產的,一般認定無效。但第三人善意、有償取得該財產的,應當維護第三人的合法權益;對其他共有人的損失,由擅自處分共有財產的賠償。” 由此,筆者認為可以從以下三個方面來理解:第一,如果完全從共同共有人的共同利益出發,依出讓人無權處分而確認該處分行為無效,有可能損害善意取得人的合法權益。第二,如果完全從交易安全和社會秩序出發,依物權公示原則而確認買賣關系有效,就使共同共有人的共同權利無法得到切實的保障,則完全犧牲了共同共有人的共同利益,有損于民法權利本位的立場。共同共有的效力之一,就是限制共同共有人對共同共有財產的處分權,既不能處分全體共同共有財產而使共同共有關系消滅,也不能由個別共同共有人擅自處分部分共有物。因此,這種選擇不足取。否則就失去了民法保護共同共有的原本意義。第三,采取折衷主義立場,既能維護共同共有人的共同利益,又能維護交易規則和交易秩序,兼顧交易的靜態安全和動態安全,著力于保護善意買受人的合法權益,最為可取。進行法的解釋時,不可能不進行利益衡量,因為法是為解決社會現實中發生的紛爭而作出的基準。最高人民法院在對這一問題進行司法解釋時,當然也不可能不進行價值判斷和利益選擇。面對兩種各有利弊的選擇,轉而采取折衷主義立場,各取兩種選擇之利,各避兩種選擇之弊,創設了現在的司法解釋,在確認共同共有人之一未經全體共有人一致同意而擅自處分共有財產,一般應認定無效的一般原則的基礎上,確認對善意買受人亦應予以法律保護的立場,趨利避害,具有重要的實踐意義。共同共有中的善意取得,是以犧牲其他共有人的利益而保護善意受讓人的利益,依此維持交易安全和交易秩序,因而在具體適用中,必須嚴格按照其構成要件的要求,從嚴掌握。

依據上述司法解釋之規定,在我國司法實踐中適用善意取得制度必須滿足下列條件:(1)處分財產的出讓人必須是財產部分共有人而非無所有權人。(2)財產受讓人在取得財產時必須是善意且無過失的,即受讓人在取得財產時不知道并且也無理由知道出讓人是無權處分人。(3)財產受讓人必須是有償取得財產的,即向出讓人支付了與財產相當的對價。受讓人因繼承、接受贈送取得財產,不適用善意取得。另如果受讓人以過于低廉的價格取得財產的,則推定受讓人在取得該財產時是應當知道出賣人是無權處分人,因此其惡意取得的財產不受法律保護。(4)共有財產既可以是動產,也可以是不動產,其中不動產主要是指共有房屋。如果第三人取得財產時構成善意取得的,其即時取得的財產所有權受到法律保護,不受任何人追奪。原財產所有人喪失其所有權,但產生侵權賠償請求權,可以要求非法出讓人賠償其因此受到的損失。反之,如果第三人取得財產時不構成善意取得的,受讓人應當向原所有權人返還財產。 [page]

本案當中,劉某善意、有償地取得何某出賣的房屋,符合善意取得的構成要件。應發生善意取得的法律效力,受讓人劉某即時取得受讓財產的所有權,原所有權人對該財產的所有權歸于消滅,并不得向善意受讓人請求返還原物。陳某作為該房屋的共同共有人之一,應當承擔該房屋買賣關系的后果。因為陳某與何某為夫妻,其財產所有關系為共同共有,其獲得的賣房款為共同共有,共同享有該房款的所有權,因而不存在陳某財產損失的補償問題。

作者:石城縣人民法院 黃加壽

點贊

點贊

收藏

收藏