借款和工程款可以抵消案例

劉曉紅律師2024.03.28937人閱讀

劉曉紅律師2024.03.28937人閱讀

導讀:

債務關系在商業往來中是極為常見的,而借款和工程款的抵消則屬于債務清償的一種方式。在《中華人民共和國合同法》中,對于抵消有著明確的法律規定,這為解決債務糾紛提供了法律依據。

在商業活動中,借款與工程款的結算往往是企業經常面對的財務問題。當借款和工程款發生在同一對交易主體之間時,便可能出現抵消的法律情形。

債務關系在商業往來中是極為常見的,而借款和工程款的抵消則屬于債務清償的一種方式。在《中華人民共和國合同法》中,對于抵消有著明確的法律規定,這為解決債務糾紛提供了法律依據。

抵消,即兩個債務主體間互有債權債務,且雙方的債權債務均已到期,那么在符合法律規定的條件下,可以直接進行相互沖抵,以簡化清償過程。在實踐中,抵消需要滿足一定的條件才能被法院所認可。

存在有爭議的債務能否抵消?

債務人接到債權轉讓通知時,債務人對讓與人享有債權,并且債務人的債權先于轉讓的債權到期或者同時到期的,債務人可以向受讓人主張抵銷。”第九十九條規定,“當事人互負到期債務,該債務的標的物種類、品質相同的,任何一方可以將自己的債務與對方的債務抵銷,但依照法律規定或者按照合同性質不得抵銷的除外。當事人主張抵銷的,應當通知對方。通知自到達對方時生效。抵銷不得附條件或者附期限。”可見,法定的債務抵銷的條件是“債務到期”,而不是“債務無爭議”。“債務到期”與“債務無爭議”是完全不同的概念。債務是否到期是客觀的,而債務是否存在爭議包括債務是否存在、金額為多少、履行期限是否屆滿等是雙方當事人對債務認識的分歧,是主觀的。不能以債務有爭議而否定抵銷的權利。雙方當事人對主張用于抵銷的債務存在的爭議可以在訴訟中解決。

案涉借款應否抵頂工程款

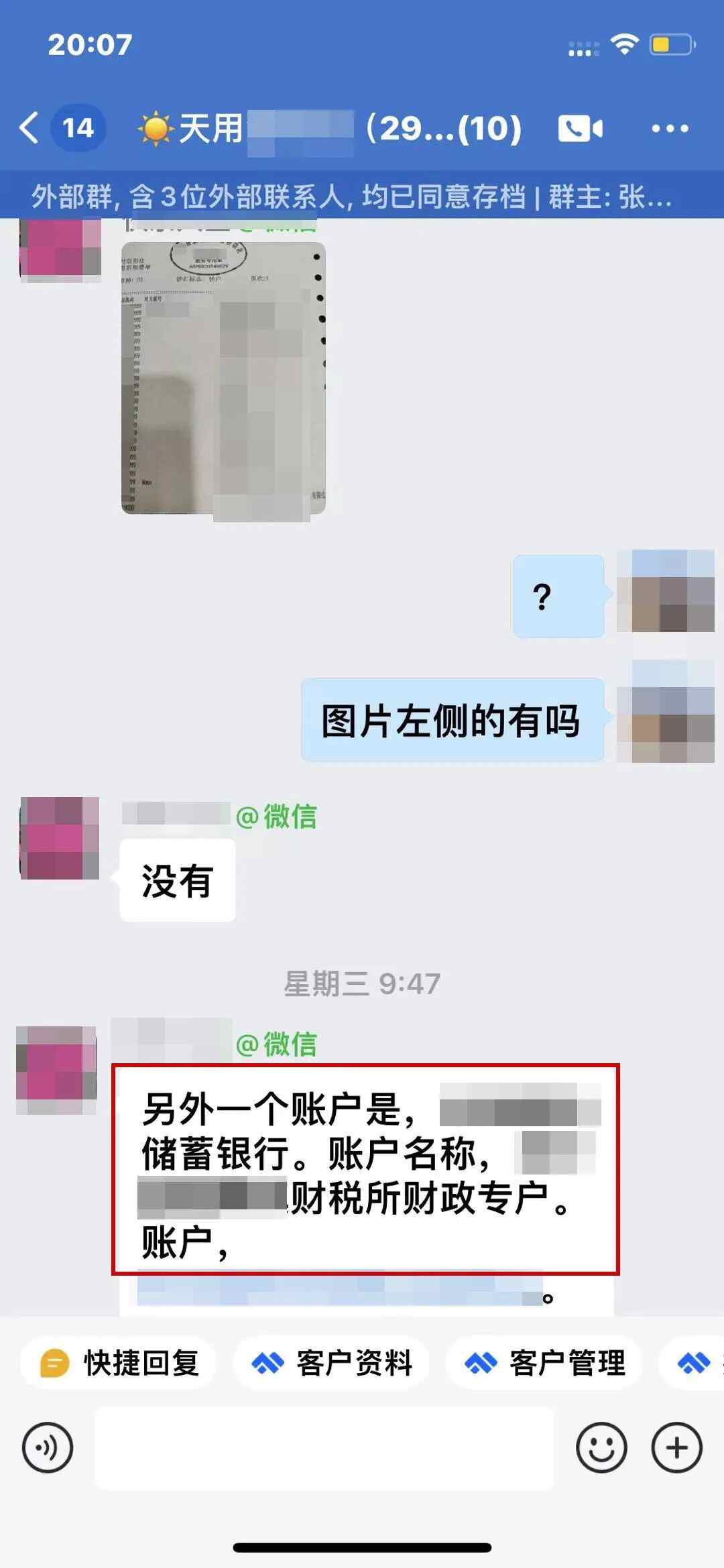

關于案涉1126.89萬元借款應否抵頂工程款問題。

案涉上述借款協議及款項流轉均涉及除本案雙方當事人及寧日君以外的多個民事主體。在寧日君及其他民事主體均未參與本案訴訟,且永和圣地對上述借款應否計入已付工程款予以否認的情況下,綜合本案現有證據,尚難認定案涉1126.89萬元借款應抵頂工程款。故二審判決認為該上述借款不宜在本案中一并審理并告知唐銀盛興可另行主張,有事實依據,并無不當。

工程欠款約定轉為借款后,糾紛如何處理

實踐中,經常會遇到買賣合同項下的貨款或工程合同項下的工程欠款轉為借款的情形,由欠款人(債務人)向賣方或承包人(債權人)出具借條,在借條中約定利息、歸還日期等事項。到期后,欠(借)款人未支付,債權人(出借人)訴至法院,要求債務人(借款人)歸還借款。對此,借款人(欠款人)往往以基礎法律關系(買賣合同或工程合同)進行抗辯,如何確定法律關系?有二種不同的意見:一種意見認為,應以雙方產生債務時的基礎法律關系為據,將其確定為買賣合同或施工合同糾紛;另一種意見則認為,應以借條載明的內容為依據,將其確定為借款合同關系。

根據《合同法》第140條之規定“標的物在訂立合同之前已為買受人占有的,合同生效的時間為交付時間”,據此,涉案借條項下的交付方式是一種觀念上的交付,雙方達成將貨款或工程款轉為借款的協議,實際上是將相應的貨款或工程款虛擬為已經償還,再由收款人將所收到的貨款或工程款出借給付款人,協議達成時(或借條出具時),即可認定借款已經交付,借款合同即生效,因此涉案借條符合《合同法》第196條對借款合同的定義,借款人應承擔歸還借款的義務。

在實際操作中,抵消并非毫無限制。比如,雙方原先約定借款不得用于抵消任何其他債務,或者工程款中有部分款項屬于第三方C公司(例如材料供應商)應得的部分,這部分款項就不能直接用于抵消A公司的借款。此外,如果B公司明知A公司資金鏈有問題而故意形成工程欠款,再主張與借款抵消,可能構成惡意串通損害其他債權人利益,這樣的抵消行為也可能不被認定。

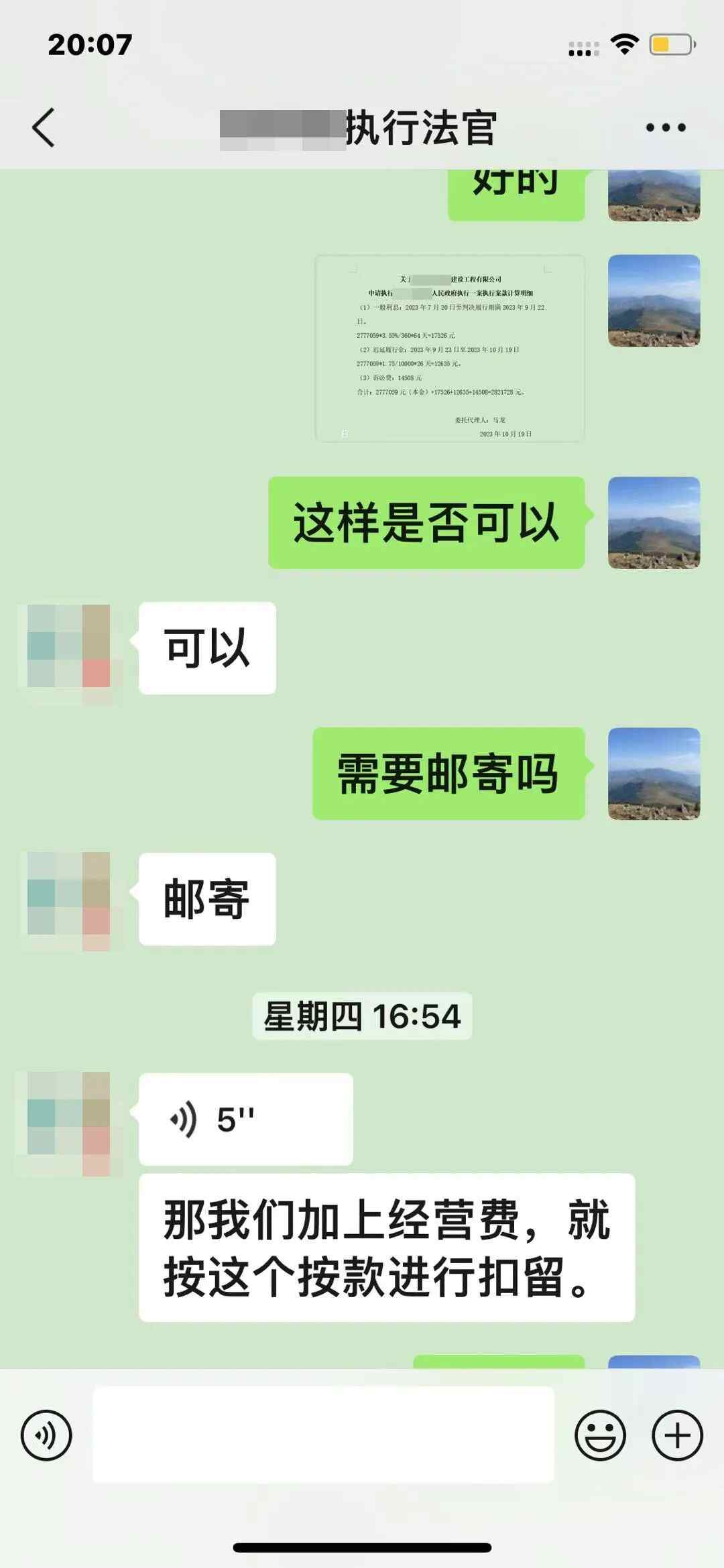

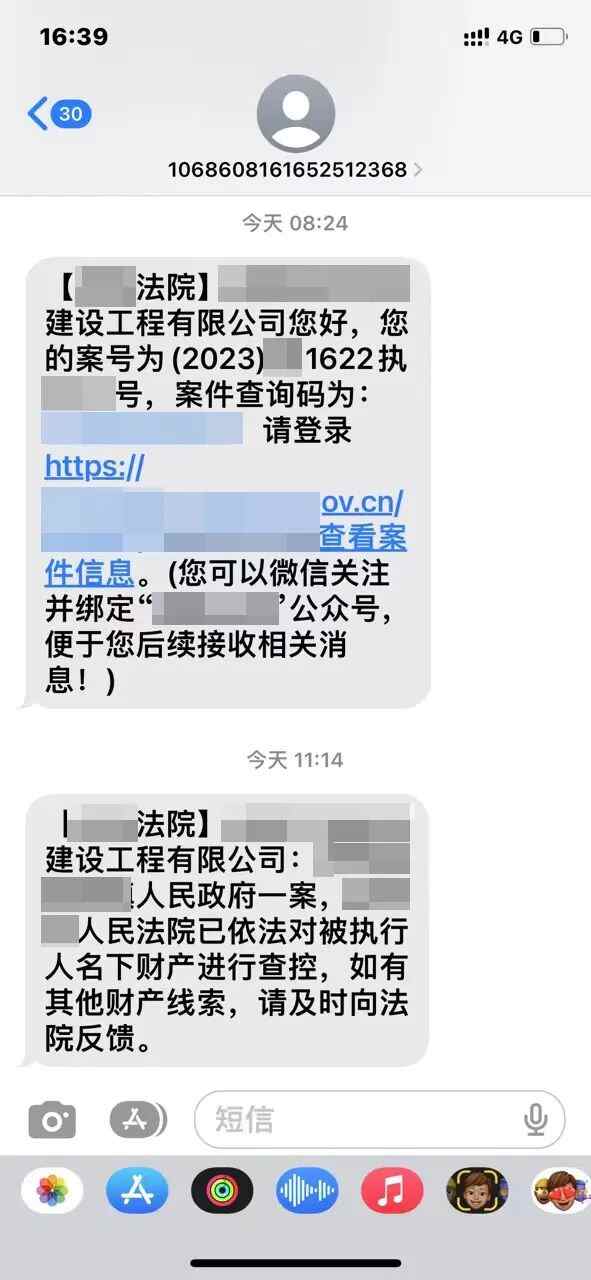

正確處理借款和工程款抵消的案例,關鍵在于準確解讀合同條款、評估雙方的財務狀況及意圖,以及合理運用法律規定。在具體操作時,應仔細審查相關證據,如合同書、支付憑證、通訊記錄等,確保抵消的合法性和有效性。同時,也要注意保護自身權益不受侵害,避免因不當抵消而引發的法律風險。

點贊

點贊

收藏

收藏