婚外同居贈與財產,贈與行為是否有效?

馮清琴律師2023.07.10568人閱讀

馮清琴律師2023.07.10568人閱讀

導讀:

在婚外同居的贈與行為中,無論是基于贈與人生前的贈與合同發生的財產糾紛,還是基于贈與人遺囑發生的遺贈糾紛,核心爭議點無非在于可能使財產發生物權變動的法律行為是否具有法律效力,所以,近來的婚外同居財產贈與行為的司法案件中,法院往往傾向于以贈與行為違反公序良俗為由而判決其無效,婚外同居的贈與行為是否違背公序良俗,當然,雖然學界關于婚外同居的贈與行為的效力持有不同的觀點,司法實踐之中也存在同案不同判的現象,但基于社會的主流價值觀與公共道德,對社會公共秩序的維護仍是絕大多數判決的選擇。

婚外同居中的贈與行為通常被法院認定為無效。

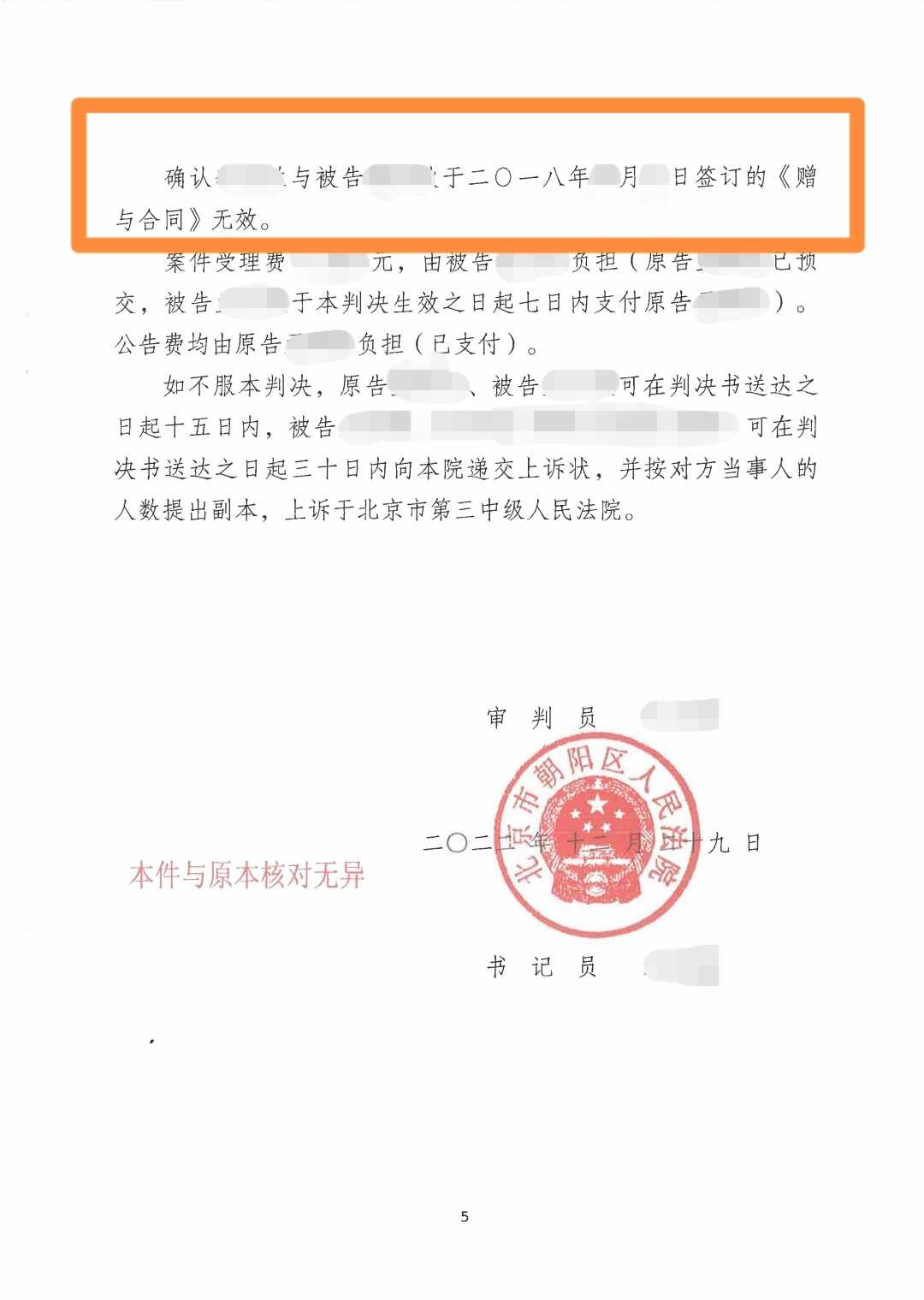

案例:童某中年離異之后,認識了自稱離異單身的男子黃某。二人相處一段時間之后便開始同居,時間長達十余年。黃某去世之前,立下一份遺囑并進行了公證,表明自愿將房子贈與給童某。黃某去世之后,童某還沒有來得及依照遺囑辦理繼承房產的手續,自稱為黃某妻兒的人卻出現了,要求童某離開,主張繼承黃某房產。雙方各執一詞,童某將黃某妻兒告上了法庭,要求按照遺囑,繼承黃某房產。法院最終判決黃某遺囑無效,童某無權繼承房產。

贈與行為的效力如何認定?

在婚外同居的贈與行為中,無論是基于贈與人生前的贈與合同發生的財產糾紛,還是基于贈與人遺囑發生的遺贈糾紛,核心爭議點無非在于可能使財產發生物權變動的法律行為是否具有法律效力。

贈與合同與遺囑是否有效,主要看其是否符合法律規定的三個要素。首先,設立贈與合同或者遺囑的主體在設立時是否具有民事行為能力;其次,贈與合同或者遺囑是否是贈與人出于自愿;最后,贈與合同或者遺囑是否違反法律、違背公序良俗。

在司法實踐的真實案例之中,贈與行為的主體能力與真實意愿,往往無可指責,雙方爭議的焦點與判斷贈與行為效力的關鍵點通常在于能否判定該贈與行為違背公序良俗。

婚外同居的贈與行為是否違背公序良俗?

是否符合公序良俗,是社會對某一行為是否具有正當性的評價。人作為社會中的人,其行為應當良善,是被法律認可的價值觀念。在法律無法施展的道德空間里,公序良俗原則往往是解決問題的最后一根稻草。法律能解決的問題其實十分有限,而在婚姻家庭領域之中的糾紛,往往不僅涉及到法律問題,更涉及到道德與輿論、習俗與傳統。

單純的贈與行為僅需考慮該行為是否具有生效要件,而婚外同居的贈與行為的效力判定,往往不會單獨進行,我們總是會將贈與行為與婚外同居行為聯系起來。所謂的婚外同居行為,是指同居雙方當事人之中,至少有一方在與第三人同居之前,就已經有了被法律認可的婚姻關系,簡單來說,就是有配偶者與他人同居。在我國,婚外同居并不被社會認可,公眾與輿論也往往會給出否定性的評價。所以,近來的婚外同居財產贈與行為的司法案件中,法院往往傾向于以贈與行為違反公序良俗為由而判決其無效。

就如同本案之中的黃某,遺贈的行為雖然是他真實的意思表示,但黃某將夫妻共同擁有的房產留給同居人的遺贈行為,內容與目的具有不正當性,對社會的公共秩序有一定的影響,損害了社會公德,違反了公序良俗,該法律行為應該屬無效。

贈與行為被判無效背后的價值選擇

法律的價值多元,在個案之中,法官往往面臨法律價值的沖突與選擇。自由、平等、公正、法治,都是現代社會之中,人們追求的法律價值。它們之間沒有絕對的位階,還常常在不同類型的具體案件之中互相沖突。

自由與秩序,好像天生就是對立的命題,而在與婚外同居行為相關的財產贈與糾紛之中,個人自由與社會秩序孰輕孰重的衡量,關乎到裁判的最后的結果。如果將個人的自由置于秩序之上,即使黃某處分房產的是夫妻共同財產,那黃某至少可以贈與房產的一半,因為夫妻一方可以處分自己所有的那部分財產,所以黃某對屬于自己的那一半房產的贈與行為應該是有效的。

當然,雖然學界關于婚外同居的贈與行為的效力持有不同的觀點,司法實踐之中也存在同案不同判的現象,但基于社會的主流價值觀與公共道德,對社會公共秩序的維護仍是絕大多數判決的選擇。畢竟,公民雖然有處分自己財產的自由,但是當這種自由建立在對夫妻忠實義務與對社會道德的的踐踏之上時,是為人所不齒的。在個人自由意志的實現與社會秩序的維護之中,法院最終還是選擇了對秩序價值的維護,對社會公序良俗的保護。

綜上所述,贈與行為即使是贈與者真實的意思表示,但當這種贈與有悖于社會公德,破壞了公序良俗時,并不會為法律所認可。

結語

本案是典型的與同居人相關的“遺贈糾紛”案,判決雖已塵埃落定,但其中的法律問題仍然值得深思。婚外同居中的贈與行為的效力,在理論界存在不同的觀點,實踐中也存在各異的處理方法。判決結果之所以存在很大的差別,一方面是因為在統一裁判規則缺位的情況下,法官具有較大的自由裁量空間,一方面是因為,婚外同居的情形復雜,贈與行為的動機也各異,同居者也未必全部都是應當被人人喊打的他人家庭關系的破壞者。判決永遠是平衡各種利益后所作的選擇,而在法律選擇保護贈與者的合法配偶這一群體的權利時,又有可能會損害另一群體的權利。法律與道德各有疆界,但又時而混雜,如何利用法律,去妥善地解決婚外同居的贈與問題,在秩序中保有自由,在自由中體現秩序,法律與法官,還任重道遠。

點贊

點贊

收藏

收藏