合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦

楊一凡律師2023.07.10411人閱讀

楊一凡律師2023.07.10411人閱讀

導讀:

合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦在商業交易中,合同是維系著雙方利益的基礎,但由于各種原因,如合同條款不清晰、違反法律法規等,會引發合同糾紛,此外,《中華人民共和國合同法》也規定了有關合同的法律規定,從而為合同詐騙判定提供了有力支撐,同時,在商業交易中,遵循自愿、公平、誠實、信用原則,審慎對待合同條款,認真核實商業伙伴是保障自己合法權益的最好方法,本文將從案例和法律角度,為您提供有關合同糾紛變成合同詐騙的解決方案,綜上所述,合同糾紛變成合同詐騙,將給當事人的生意和生活帶來極大的影響,因此需要及時采取措施進行解決,在簽訂合同之前,雙方都應該對合同條款進行認真審查,特別是對貨源、付款等重要條款進行核實,避免不必要的風險。

合同糾紛變成合同詐騙了怎么辦

在商業交易中,合同是維系著雙方利益的基礎,但由于各種原因,如合同條款不清晰、違反法律法規等,會引發合同糾紛。而當合同糾紛演化為合同詐騙時,雙方可能面臨更大的風險和損失。本文將從案例和法律角度,為您提供有關合同糾紛變成合同詐騙的解決方案。

案例分析

小王是一家物流公司的經理,在尋找貨源的過程中結識了一位自稱是紡織廠老板的人(以下簡稱B)。B承諾讓小王代理其公司的運輸業務,并且已經簽訂了一份合同。但是,合同上的貨源地址不準確,很多貨物在運輸過程中丟失或損壞。小王聯系B,但電話總是打不通,最后才發現,B的公司根本不存在。這時,小王意識到自己已經遭遇了合同詐騙。

法律條款

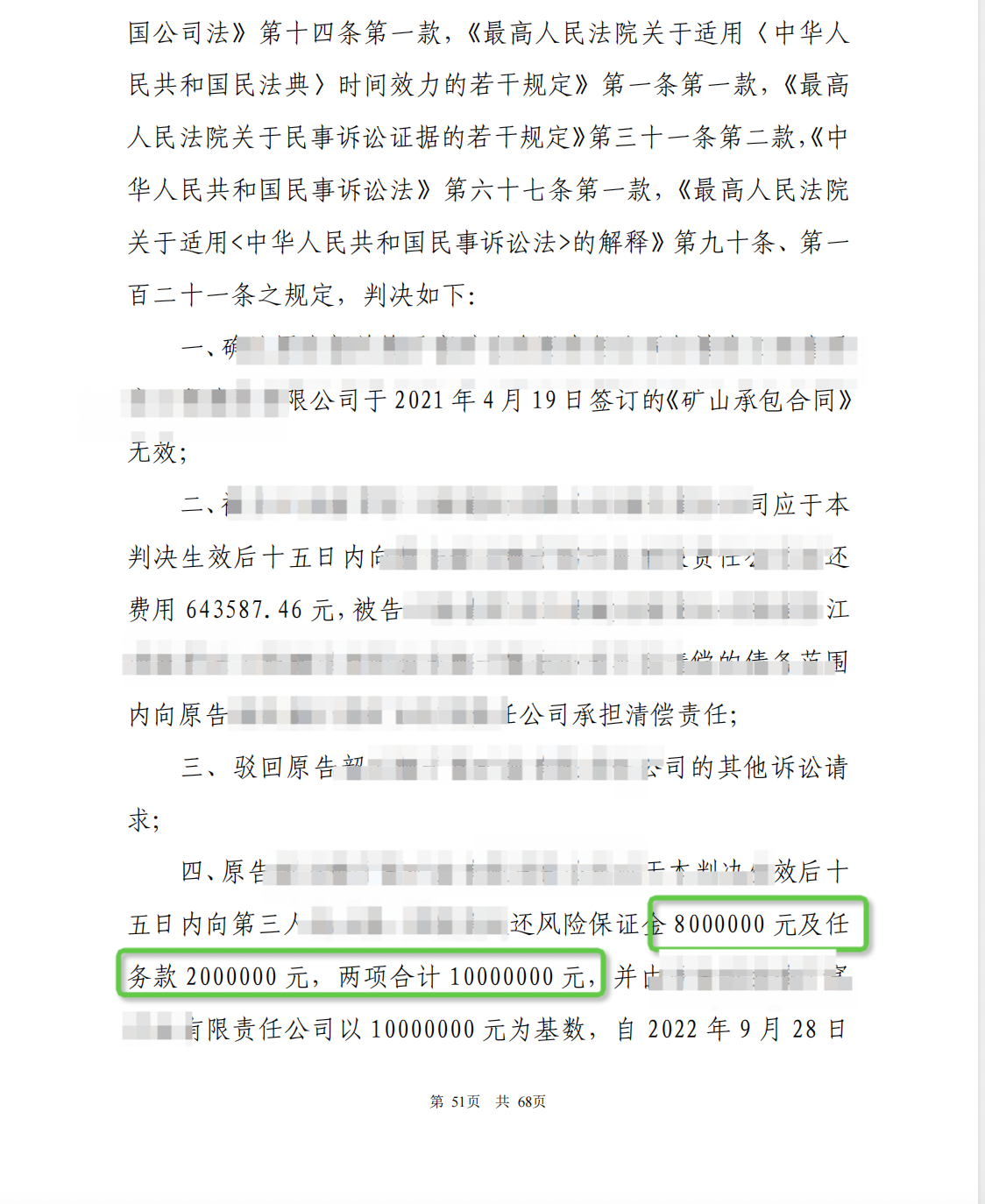

在中國法律中,合同詐騙被認為是一種犯罪行為。《中華人民共和國刑法》第二百二十四條規定:“以欺騙手段騙取財物,數額較大的,構成詐騙罪。”因此,如果合同糾紛從這種程度上變成了合同詐騙案,就需要依法追究其刑事責任。

此外,《中華人民共和國合同法》也規定了有關合同的法律規定,從而為合同詐騙判定提供了有力支撐。根據合同法第六十二條的規定:“簽訂合同的當事人應當遵循自愿、公平、誠實、信用原則。”也就是說,任何一方以詐騙、強迫等行為來達到不正當利益,都要承擔相應的法律責任。

解決方案

針對上述案例,小王可以采取如下措施:

第一,對合同條款進行審查。在簽訂合同之前,雙方都應該對合同條款進行認真審查,特別是對貨源、付款等重要條款進行核實,避免不必要的風險。

第二,謹慎對待不明來源的商業伙伴。在商業交易中,必須對自己的商業伙伴有充分了解,在進行合同簽訂之前進行調查,以避免落入不法分子的陷阱。

第三,合理維權。如果合同糾紛發展成合同詐騙,當事人可以向有關部門報案,通過法律途徑維護自己的合法權益。

綜上所述,合同糾紛變成合同詐騙,將給當事人的生意和生活帶來極大的影響,因此需要及時采取措施進行解決。同時,在商業交易中,遵循自愿、公平、誠實、信用原則,審慎對待合同條款,認真核實商業伙伴是保障自己合法權益的最好方法。

點贊

點贊

收藏

收藏