視為工傷案件如何正確理解上下班途中

趙金保律師2021.10.13720人閱讀

趙金保律師2021.10.13720人閱讀

導讀:

上下班途中工傷

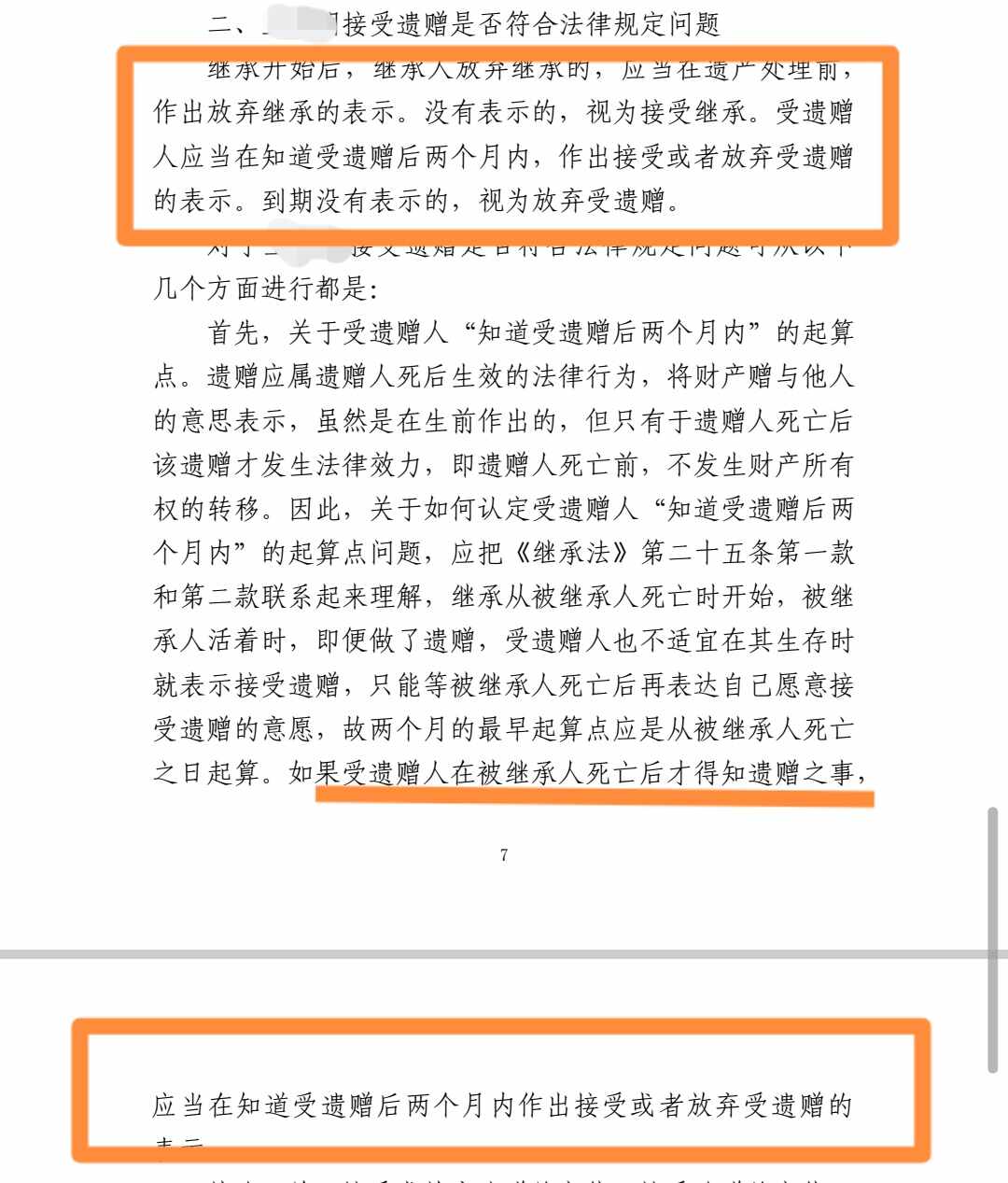

《最高人民法院關于審理工傷保險行政案件若干問題的規定》第六條明確:對社會保險行政部門認定下列情形為“上下班途中”的,人民法院應予支持:

(一)在合理時間內往返于工作地與住所地、經常居住地、單位宿舍的合理路線的上下班途中;

(二)在合理時間內往返于工作地與配偶、父母、子女居住地的合理路線的上下班途中;

(三)從事屬于日常工作生活所需要的活動,且在合理時間和合理路線的上下班途中;

(四)在合理時間內其他合理路線的上下班途中。

法定的工傷條件無論列舉得多么具體,也不可能完全與現實生活中的具體傷害情形相吻合。工傷認定包含了行政機關及其工作人員的主觀判斷,具有一定的自由裁量余地,需要對現有法律條款所規定的原則做出合理解釋。

上下班時間的界點問題主要根據用人單位的規章制度來確定。用人單位制定作息時間關系到勞動者切身利益。因此,用人單位的規章制度要合法,否則,用人單位的規章制度就不能作為裁判依據。

根據勞動合同法第四條第二款規定:用人單位在制定、修改或者決定有關勞動報酬、工作時間、休息休假、勞動安全衛生、保險福利、職工培訓、勞動紀律以及勞動定額管理等直接涉及勞動者切身利益的規章制度或者重大事項時,應當經職工代表大會或者全體職工討論,提出方案和意見,與工會或者職工代表平等協商確定。第四款規定:用人單位應當將直接涉及勞動者切身利益的規章制度和重大事項決定公示,或者告知勞動者。再根據最高人民法院關于審理勞動爭議案件適用法律若干問題的解釋第十九條規定:用人單位根據《勞動法》第四條之規定,通過民主程序制定的規章制度,不違反國家法律、行政法規及政策規定,并已向勞動者公示的,可以作為人民法院審理勞動爭議案件的依據。

從上述規定可以看出,用人單位規定什么時間上班,什么時間下班需要通過規章制度來確立,同時該規章制度必須要經過合法制定程序并向勞動者公示,否則不能作為定案依據。

合理路徑的理解應當根據個案作出全面、正確、客觀的理解,而不局限于慣常的、固定的、唯一的、單位指定的、最近的路徑。

比如:職工從住處到單位有多條路線選擇,職工選擇哪一條路徑都是為了到單位上班或者回家,這樣都是可以的。在理解和認定“合理路徑”時應當結合住處與單位的距離、路況條件、交通工具類型、交通擁堵情況、天氣情況、偶然性事件的發生等因素綜合、全面、客觀、正確的理解。

合理時間的理解應當參考勞動者住處和單位之間的距離、勞動者使用的交通工具、交通狀況、天氣狀況、路況條件等因素來綜合認定,不能局限于一個固定時間段。

在理解“合理時間”的時候應當注意例外的情形。比如:職工下班途中去接孩子、去菜市場買菜等先從事生活必須事務后再回家。這個時間段也應理解為合理時間內。另如:職工下班后同學聚會、去健身等從事非生活必須事務后再回家的情形就不能認定為合理時間了。

實踐中,職工上下班途中發生交通事故有些情形是難以認定工傷的。比如:職工上下班途中發生交通事故,職工負事故的主要責任或者全部責任;職工下班后先從事其他非工作關系事務或者從事非生活必須事務后再回家途中發生非本人主要責任交通事故的情形等。

當前交通管理部門對交通事故作出責任無法認定結論的現象十分普遍,作為肩負工傷認定職權的勞動保障部門,如果一味草率地根據交通管理部門出具的證明將這類事故中受害職工置于工傷保障大門之外,無異于變相拒絕履行勞動保障職責。

工傷保險條例第十四條第(六)項規定,在上下班途中,受到非本人主要責任的交通事故傷害的,應當認定為工傷。該條文從責任劃分角度僅排除了在交通事故中負主要責任和全部責任的受害人可以享受工傷待遇的情形,并未排除事故責任無法認定情形下的受害職工可以主張享受工傷保險待遇的權利。

司法實踐中,工傷認定通常是工傷勞動爭議案件中最關鍵的環節,工傷認定案件關乎普通勞動者的生存保障,從來都不是小事,且隨著社會經濟的發展,工傷認定中的新問題也層出不窮,本案即為工傷認定的一起典型案例。

點贊

點贊

收藏

收藏