跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛

周春花律師2021.12.25171人閱讀

周春花律師2021.12.25171人閱讀

導(dǎo)讀:

一起跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛4月30日,贛州市某礦產(chǎn)公司突然接到福建某礦產(chǎn)深加工公司的電話,聲稱(chēng)由于贛州公司交錯(cuò)了貨物,造成福建公司直接經(jīng)濟(jì)損失18萬(wàn)元。贛州公司方面決定,要求物流公司徹查此事,并給予交代。其次,贛州公司在交付貨物的過(guò)程中,的確是填寫(xiě)了承運(yùn)單,實(shí)際交付的貨物沒(méi)有符合合同約定,因此,贛州公司存在一定的過(guò)錯(cuò)。經(jīng)過(guò)一上午的談判,雙方一致認(rèn)定,此次合同糾紛的損失為10萬(wàn)元,而不是18萬(wàn)元。那么跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

一起跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛4月30日,贛州市某礦產(chǎn)公司突然接到福建某礦產(chǎn)深加工公司的電話,聲稱(chēng)由于贛州公司交錯(cuò)了貨物,造成福建公司直接經(jīng)濟(jì)損失18萬(wàn)元。贛州公司方面決定,要求物流公司徹查此事,并給予交代。其次,贛州公司在交付貨物的過(guò)程中,的確是填寫(xiě)了承運(yùn)單,實(shí)際交付的貨物沒(méi)有符合合同約定,因此,贛州公司存在一定的過(guò)錯(cuò)。經(jīng)過(guò)一上午的談判,雙方一致認(rèn)定,此次合同糾紛的損失為10萬(wàn)元,而不是18萬(wàn)元。關(guān)于跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛的法律問(wèn)題,大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí),希望能幫助大家。

一起跨省貨物運(yùn)輸引發(fā)的合同糾紛

4月30日,贛州市某礦產(chǎn)公司(下稱(chēng)贛州公司)突然接到福建某礦產(chǎn)深加工公司(下稱(chēng)福建公司)的電話,聲稱(chēng)由于贛州公司交錯(cuò)了貨物,造成福建公司直接經(jīng)濟(jì)損失18萬(wàn)元。

接到這個(gè)電話,作為工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同中供方的贛州公司,非常重視此事,立即指派營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理全面調(diào)查此事。營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理首先查驗(yàn)了自己公司的出庫(kù)單。在確認(rèn)自己公司的礦產(chǎn)品出庫(kù)沒(méi)有問(wèn)題后,營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理立即與承運(yùn)方贛州某物流公司(下稱(chēng)物流公司)取得聯(lián)系。經(jīng)過(guò)仔細(xì)核對(duì)自己公司與物流公司簽訂的貨物運(yùn)輸合同、承運(yùn)單、實(shí)際交貨情況后,營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理馬上意識(shí)到,這有可能是一起貨物運(yùn)輸合同糾紛。于是,營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理立即向自己公司匯報(bào)。贛州公司方面決定,要求物流公司徹查此事,并給予交代。

物流公司也對(duì)此事予以高度重視,總經(jīng)理親自調(diào)查此事。經(jīng)過(guò)物流公司的調(diào)查了解,情況大致如下:贛州公司托運(yùn)的3噸礦產(chǎn)品交付給物流公司后,物流公司并沒(méi)有直接進(jìn)行運(yùn)輸,而是委托另一家貨運(yùn)公司進(jìn)行運(yùn)輸。物流公司與另一家貨運(yùn)公司另外又簽訂了一份承運(yùn)單。承運(yùn)單上的產(chǎn)品中文名稱(chēng)是正確的,但是貨物編碼被另一家貨運(yùn)公司填寫(xiě)錯(cuò)了。另一家貨運(yùn)公司在收到3噸礦產(chǎn)品后,連夜同其他貨物一起運(yùn)到了福建。第二天早上,另一家貨運(yùn)公司的福建分公司的工作人員,馬上通知福建的兩家礦產(chǎn)品深加工公司前來(lái)提貨。在先后提貨的過(guò)程中,另一家貨運(yùn)公司的工作人員把福建甲公司的礦產(chǎn)品裝運(yùn)在乙公司派來(lái)的車(chē)輛上,把乙公司的礦產(chǎn)品裝運(yùn)在甲公司派來(lái)的車(chē)輛上。兩家公司派來(lái)提貨的司機(jī),也不分青紅皂白,盲目地在承運(yùn)單上簽字,也未進(jìn)行驗(yàn)貨,拉著礦產(chǎn)品就直接回各自公司。礦產(chǎn)品運(yùn)回公司后,兩家公司的工人,也不做任何入庫(kù)檢驗(yàn)手續(xù),就混同其他礦產(chǎn)品倒入機(jī)器中進(jìn)行深加工。待加工完成時(shí)抽樣檢查,發(fā)現(xiàn)加工出來(lái)的產(chǎn)品全部是廢品。于是,出現(xiàn)了本文開(kāi)頭的一幕。

艱難談判 友好協(xié)商

損失18萬(wàn)元,福建兩家公司都十分氣憤。他們說(shuō),沒(méi)想到合作這么多年的貿(mào)易伙伴,竟然會(huì)交錯(cuò)貨物給自己,害得自己損失18萬(wàn)元。因此,他們要求托運(yùn)人,也就是購(gòu)銷(xiāo)合同中的供方贛州公司承擔(dān)全部賠償責(zé)任。以前的貿(mào)易伙伴眼看就要對(duì)簿公堂。

為妥善處理此事,今年5月7日,還沒(méi)有過(guò)完“五一”,贛州公司立即成立了由一名副總經(jīng)理、一名營(yíng)銷(xiāo)部經(jīng)理以及法律顧問(wèn)江西南芳律師事務(wù)所律師等成員組成的談判小組,前往福建協(xié)商處理此次購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛。物流公司總經(jīng)理再次隨同談判小組一起前往福建。

5月8日一大早,福建兩家礦產(chǎn)深加工公司方面8人與贛州公司方面5人展開(kāi)了拉鋸式的協(xié)商談判。

福建兩家公司的觀點(diǎn)基本一致:我們與你們贛州公司簽訂的工礦產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同中明確規(guī)定,你們供方負(fù)責(zé)運(yùn)輸,貨到我們需方倉(cāng)庫(kù)。現(xiàn)在你們違反合同約定,不僅沒(méi)有將貨物運(yùn)送到我們倉(cāng)庫(kù),而且交付的貨物也是錯(cuò)的。我們雖然提錯(cuò)了貨物、沒(méi)有進(jìn)行收貨檢驗(yàn),但并不會(huì)造成損失。你們發(fā)錯(cuò)貨物的違約行為,是導(dǎo)致我們損失18萬(wàn)元的必然因素。

贛州公司法律顧問(wèn)廖澤方、朱烈桂律師認(rèn)為:首先必須確認(rèn)此次損失的數(shù)額是多少,因?yàn)?ldquo;廢品”并不代表沒(méi)有價(jià)值,這些“廢品”市場(chǎng)價(jià)值約為8萬(wàn)元左右。因此,此次損失約為10萬(wàn)元,并非損失了18萬(wàn)元。其次,贛州公司在交付貨物的過(guò)程中,的確是填寫(xiě)了承運(yùn)單,實(shí)際交付的貨物沒(méi)有符合合同約定,因此,贛州公司存在一定的過(guò)錯(cuò)。再次,在具體發(fā)收貨物的過(guò)程中,需方也存在過(guò)錯(cuò)——收貨物時(shí),沒(méi)有進(jìn)行最基本的貨物品名比對(duì),盲目地簽單;在將貨物運(yùn)送回公司后,沒(méi)有按照雙方的合同約定,進(jìn)行貨物品名、品質(zhì)的檢驗(yàn)就直接入庫(kù),直接進(jìn)行加工。

經(jīng)過(guò)一上午的談判,雙方一致認(rèn)定,此次合同糾紛的損失為10萬(wàn)元,而不是18萬(wàn)元。但對(duì)于10萬(wàn)元的損失該如何分擔(dān),雙方仍然各執(zhí)己見(jiàn)。

[page]

下午,雙方繼續(xù)進(jìn)行協(xié)商談判。

福建公司表示:自己與贛州公司合作多年,信任對(duì)方,從來(lái)不會(huì)進(jìn)行收貨品名核對(duì),更不會(huì)進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)。沒(méi)有履行這兩項(xiàng)合同義務(wù),屬于正常現(xiàn)象,并不足以造成此次10萬(wàn)元的損失。贛州公司交付貨物錯(cuò)誤應(yīng)對(duì)此次損失承擔(dān)50%的責(zé)任。

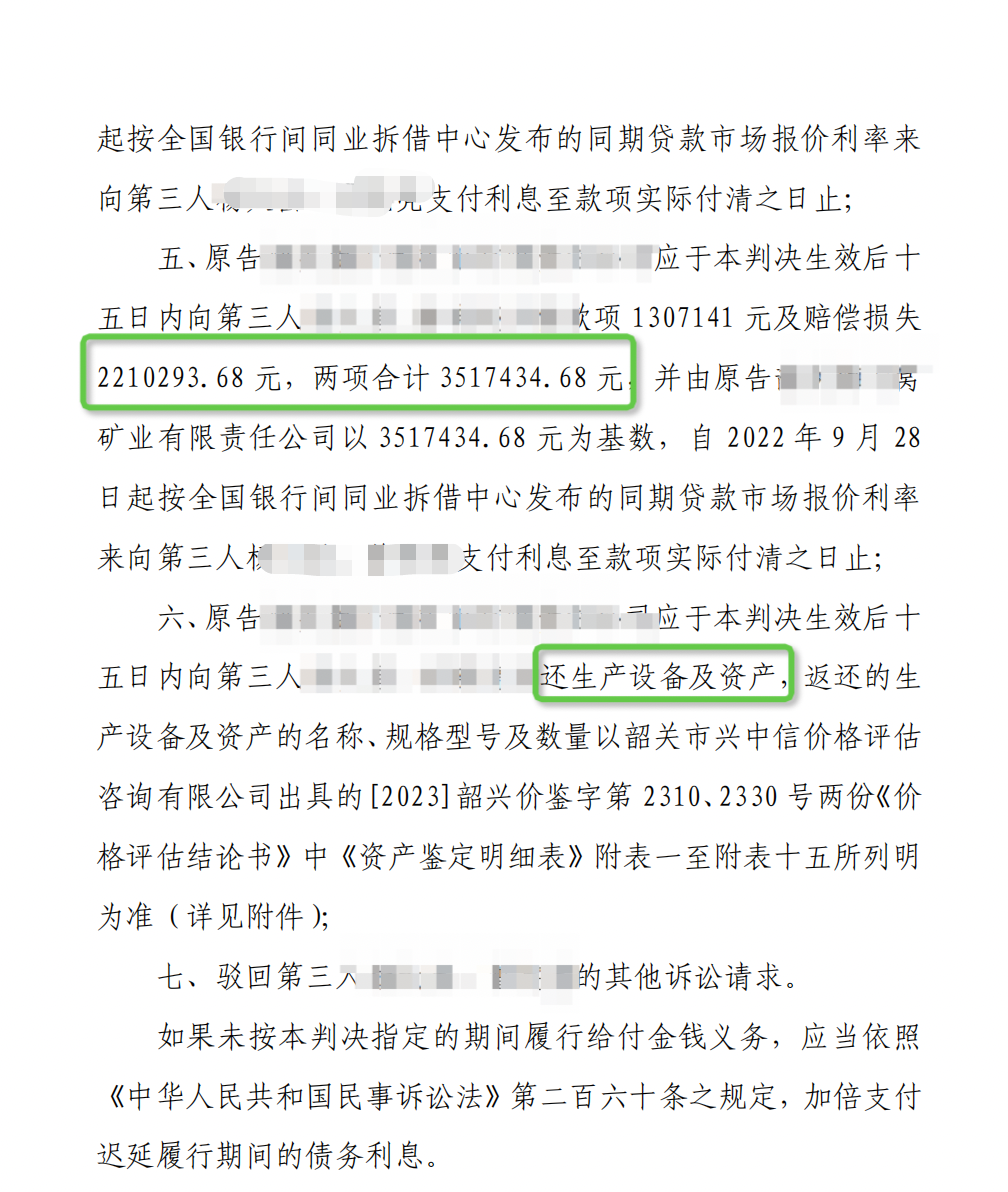

贛州公司法律顧問(wèn)廖澤方、朱烈桂律師代表公司進(jìn)一步闡述:10萬(wàn)元的損失,是多因一果。本案中,有三個(gè)原因,一是供方發(fā)錯(cuò)貨物,二是需方提錯(cuò)貨物,三是需方在加工以前,沒(méi)有進(jìn)行最起碼的品名核對(duì),即貨物檢驗(yàn)的基本層面。這三個(gè)原因中,供方發(fā)錯(cuò)貨物,根據(jù)《合同法》第113條的規(guī)定,供方在訂立合同時(shí),只能預(yù)見(jiàn)到交付貨物錯(cuò)誤,必須及時(shí)予以更換,如果因此逾期交付貨物,造成需方的經(jīng)濟(jì)損失,必須予以賠償;而不可能預(yù)見(jiàn)到需方不僅提錯(cuò)貨,而且在沒(méi)有進(jìn)行任何層面的驗(yàn)貨手續(xù)的情況下,依然進(jìn)行礦產(chǎn)品加工,從而造成本次10萬(wàn)元的損失。對(duì)于該10萬(wàn)元損失,供方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)10%的責(zé)任,剩下90%的責(zé)任由需方自行承擔(dān)。

贛州公司副總經(jīng)理代表公司,最后表示:結(jié)合公司法律顧問(wèn)的觀點(diǎn),同時(shí)考慮到雙方以前和今后的合作,我方愿意承擔(dān)10萬(wàn)元損失的20%。

至此,本次購(gòu)銷(xiāo)合同糾紛圓滿(mǎn)解決。

互相諒解 規(guī)范合作

在解決外部糾紛后,作為托運(yùn)人的贛州公司要求,物流公司需要依據(jù)雙方簽訂的貨物運(yùn)輸合同承擔(dān)違約責(zé)任。

贛州公司的法律顧問(wèn)廖澤方、朱烈桂律師分析完雙方簽訂的貨物運(yùn)輸合同后認(rèn)為:作為承運(yùn)人的物流公司,依據(jù)承運(yùn)單背面的格式條款“造成托運(yùn)人的損失,賠償責(zé)任為運(yùn)費(fèi)的3至5倍”進(jìn)行抗辯,是不能成立的;根據(jù)托運(yùn)人與承運(yùn)人簽訂的書(shū)面貨物運(yùn)輸合同和口頭協(xié)議,作為承運(yùn)人的物流公司簽訂合同時(shí),是明知該批貨物的價(jià)值、到達(dá)時(shí)間、收貨人的部分情況等的,因此,在其訂立合同時(shí),就已經(jīng)預(yù)見(jiàn)到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見(jiàn)到自己交付貨物錯(cuò)誤會(huì)給收貨人造成損失;作為承運(yùn)人的物流公司應(yīng)當(dāng)賠償托運(yùn)人贛州公司相應(yīng)的損失。

最終,為了規(guī)范雙方今后的貨物運(yùn)輸關(guān)系,物流公司和贛州公司經(jīng)過(guò)協(xié)商,由物流公司賠償贛州公司1萬(wàn)元損失。

圓滿(mǎn)解決 帶來(lái)思考

此起貨物運(yùn)輸合同糾紛案的圓滿(mǎn)解決,讓托運(yùn)人、承運(yùn)人、收貨人三方都感到滿(mǎn)意。

不過(guò),此案的發(fā)生,留給我們應(yīng)該思考的問(wèn)題很多。首先是,收貨人在收取貨物時(shí)一定要按照合同約定進(jìn)行初步性的品名核對(duì)和實(shí)質(zhì)性的質(zhì)量檢驗(yàn);其次是,建議賣(mài)方對(duì)于大額的貨物運(yùn)輸,購(gòu)買(mǎi)相應(yīng)的保險(xiǎn)以避免潛在的運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn);再次是,作為貨運(yùn)公司來(lái)說(shuō),應(yīng)當(dāng)將一部分運(yùn)輸費(fèi)用用于購(gòu)買(mǎi)貨物運(yùn)輸合同的基礎(chǔ)保險(xiǎn),以化解重大風(fēng)險(xiǎn)所帶來(lái)的重大損失等等。

如有其他法律問(wèn)題請(qǐng)點(diǎn)擊咨詢(xún)合同法律師:/panyu/lawyer/p1ll110106

點(diǎn)贊

點(diǎn)贊

收藏

收藏