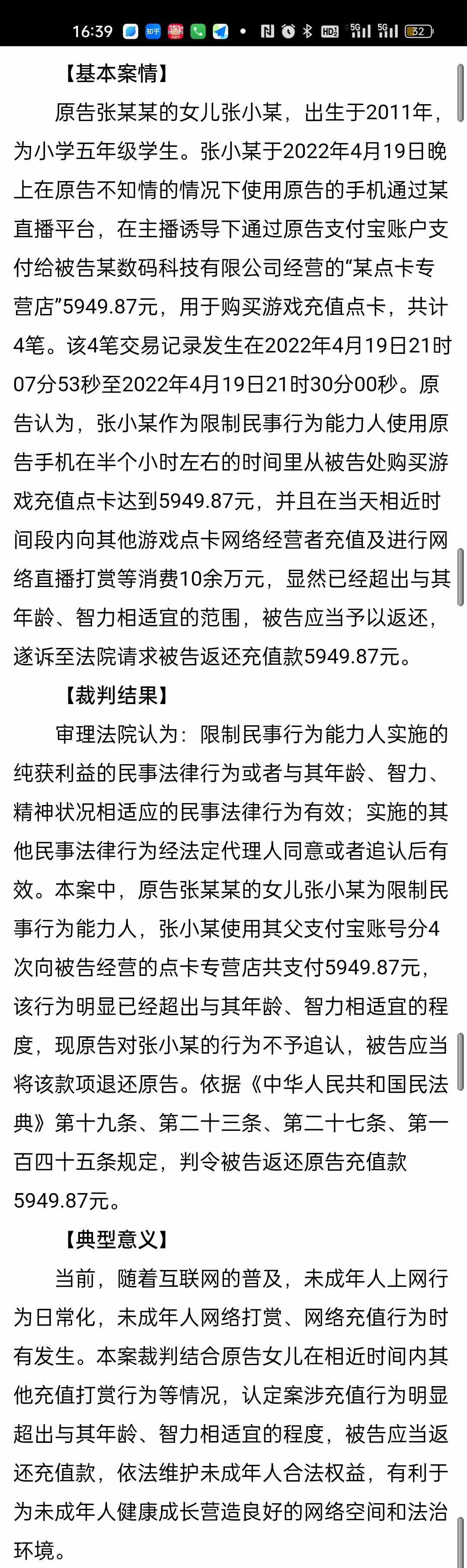

游戲充值的錢能退嗎,游戲停運會退錢嗎

于海明律師2023.01.12213人閱讀

于海明律師2023.01.12213人閱讀

導讀:

損失應根據具體情況綜合確定對于涉案手游停止運營時剩余的游戲貨幣,手游中的游戲貨幣由法定貨幣直接購買獲得,在其沒有兌換成其他游戲道具之時,成先生并沒有獲得對應的服務,故運營商應當賠償對應的人民幣金額,成先生認為,運營商停止游戲運營侵害其合法權益,因此將運營商告上法庭,要求運營商退還自己尚未使用的虛擬貨幣3萬余元,賠償因終止運營而將失效的游戲服務折合100萬余元及利息等,運營商停止運營涉案手游的行為,造成成先生涉案游戲賬戶內相關網絡虛擬財產的滅失。

任何產品都有生命周期,游戲當然也不例外。

但告別總是困難的。尤其是,如果你曾經為這個游戲一擲千金,告別就更難了。

例如,某款手游停服后,曾充值20余萬元的成先生就將運營商告上了法庭,索賠100多萬元。近日,北京互聯網法院作出了該案的判決,最高人民法院司法案例研究院轉發了關于該案的報道,引起業界的廣泛關注。

1

案件回顧:游戲停服,構成侵權?

成先生是某款手游的玩家,玩游戲期間向該款手游充值了約20萬元。2019年10月31日,該手游的運營商發布停止游戲運營的公告,并表示會將玩家歷史充值總額的5%轉移到其他游戲作為補償。

成先生認為,運營商停止游戲運營侵害其合法權益,因此將運營商告上法庭,要求運營商退還自己尚未使用的虛擬貨幣3萬余元,賠償因終止運營而將失效的游戲服務折合100萬余元及利息等。

運營商稱,其終止網絡游戲服務運營并無過錯,無需承擔侵權責任。

(圖片來自網絡)

法院經審理認為:

· 運營商侵犯虛擬財產,應當承擔侵權責任

網絡虛擬財產是指虛擬的網絡本身以及存在于網絡上的具有財產性的電磁記錄,是一種能夠用現有的度量標準衡量其價值的數字化的新型財產。網絡虛擬財產范圍非常廣泛,除網絡本身外,還包括特定的網絡服務賬號、即時通訊工具號碼、網絡店鋪、網絡游戲角色和裝備、道具等。本案中,成先生主張的游戲財產,具有財產利益的屬性,可作為網絡虛擬財產,依法予以保護。

運營商停止運營涉案手游的行為,造成成先生涉案游戲賬戶內相關網絡虛擬財產的滅失。根據本案查明的事實,運營商處分上述財產時,既沒有法定的權利,也沒有與成先生約定的同意,因此主觀上存在過錯,應當承擔賠償損失等侵權責任。

· 損失應根據具體情況綜合確定

對于涉案手游停止運營時剩余的游戲貨幣,手游中的游戲貨幣由法定貨幣直接購買獲得,在其沒有兌換成其他游戲道具之時,成先生并沒有獲得對應的服務,故運營商應當賠償對應的人民幣金額。

對于涉案手游停止運營時剩余的游戲道具,系成先生在游玩過程中取得的,即便涉案手游繼續運營,亦無法將該部分游戲道具直接兌換成人民幣。鑒于成先生已經接受了一定期限的游戲服務并享受了游戲樂趣,法院根據成先生充值的全部金額、游戲時間等酌情確定游戲道具滅失的賠償金額。

最終,法院判決運營商賠償成先生3萬余元及利息,駁回成先生提出的其他訴訟請求。目前該案判決已經生效。

(圖片來自網絡)

北京互聯網法院在評析該案例時認為:在游戲中,虛擬財產可以根據獲取來源的不同分為充值類虛擬財產和非充值類虛擬財產。

充值類虛擬財產是玩家充值后直接獲取或兌換的尚未使用的游戲道具。對于充值類虛擬財產,玩家在受到損失時,尚未享受該財產所帶來的回報,則網絡游戲運營商有義務將玩家的該部分充值金額予以返還。

非充值類虛擬財產是指玩家在游戲的過程中獲得的虛擬財產,如任務獎勵、關卡掉落等。對于非充值類虛擬財產,在判斷玩家的虛擬財產損失時,應當結合該財產的獲取來源、難度,玩家在消費中產生的樂趣、享受服務的時間長短等因素綜合考慮,合理確定虛擬財產的數額。[1]

2

游戲停服,運營商可以隨意善后?

雖然大家都理解游戲停服是常見的商業選擇,但游戲畢竟屬于運營商提供的產品或服務,玩家作為消費者的權益理應受到法律保護。在游戲終止運營時,運營商不能任性,而是需要依法提供補償方案。

《文化部、商務部關于加強網絡游戲虛擬貨幣管理工作的通知》第二條第(十一)項規定,網絡游戲運營企業計劃終止其產品和服務提供的,須提前60天予以公告。終止服務時,對于用戶已經購買但尚未使用的虛擬貨幣,網絡游戲運營企業必須以法定貨幣方式或用戶接受的其它方式退還用戶。

《網絡游戲管理暫行辦法》第二十二條規定,網絡游戲運營企業終止運營網絡游戲,或者網絡游戲運營權發生轉移的,應當提前60日予以公告。網絡游戲用戶尚未使用的網絡游戲虛擬貨幣及尚未失效的游戲服務,應當按用戶購買時的比例,以法定貨幣退還用戶或者用戶接受的其他方式進行退換。

但是,《網絡游戲管理暫行辦法》已經于2019年被廢止。也就是說,現行有效的法律法規只規定了虛擬貨幣的處理方式,對其他游戲服務的善后則沒有明確的依據。

實踐中,運營商通常會在游戲停服時公布補償方案,最為常見的補償方式是提供運營商旗下其他游戲的禮包,贈送周邊產品也是可能的途徑。

(騰訊游戲《龍之谷》的停運公告,來自網絡)

但是,很多玩家,尤其是曾在游戲中氪金的玩家,都會對這樣的補償方案有所不滿,協商無果后就將運營商訴上法庭,像前面所說的成先生那樣,要求退還未使用的充值金額,賠償游戲服務對應的價值。

在司法實踐中,大多數法院都認為運營商應當將玩家已購買但尚未消費的游戲虛擬貨幣折現返還。但問題的難點其實不在于虛擬貨幣,而在于游戲道具等其他類型的游戲服務應如何處理。

以游戲道具為例,一方面,游戲道具的來源較為多樣,可能是用虛擬貨幣購買,可能是系統贈送,也可能是完成一定的任務后獲取;而且,游戲道具有可能是一次性的,也有可能是持續性的,消耗程度和剩余價值都難以界定。另一方面,虛擬貨幣和法定貨幣之間存在固定的換算比例,但游戲道具與法定貨幣之間通常無法兌換,與虛擬貨幣之間也不一定存在兌換關系。這就導致了兩個問題:

· 法律邏輯上,對于獲取方式各異的游戲道具,很難論證玩家對其享有的到底是什么性質的權利,是否有權在游戲服務終止時對游戲道具的滅失提出某種主張。

· 實操層面上,即使認為運營商有義務返還或賠償游戲道具對應的價值,也很難確定具體金額的計算方式。

也許正是因為上述主要難點的存在,法院目前的審判觀點存在較大的分歧。

在游戲《圣斗士星矢》停運引起的糾紛中,法院支持了玩家對于游戲服務的賠償訴求。法院認為,游戲賬號及賬號內的虛擬人物、裝備等,屬于虛擬財產,運營商停運游戲的行為侵害了玩家的財產權益,而且與玩家就補償方案未能達成一致,因此應賠償玩家的損失。但是,考慮到人物、裝備等虛擬物品除了通過虛擬貨幣“星鉆”購買,亦可由玩家在游戲中通過其他途徑獲得,無法進行準確區分,也無法與人民幣折算,而且虛擬物品會在游戲游玩過程中消耗,玩家也在此過程中獲得了游玩樂趣。因此,法院以玩家的歷史充值總額為基數,乘以運營商停服公告中的補償比例,支持了玩家主張的賠償額的20%。[2]

(《圣斗士星矢》的游戲畫面,來自網絡)

但是,在游戲《秦劍》停運引起的糾紛中,法院則展示了截然相反的觀點。該案中,玩家要求運營商按照游戲官網商城中的價值,賠償游戲裝備的價值180余萬元。法院認為,游戲中的虛擬財產在一定的游戲環境和技術條件下可能具有經濟價值,但該價值僅限于滿足游戲用戶對某些游戲功能的需求,本質仍是為服務游戲本身,在游戲關服后便失去價值,不能直接等同于法定貨幣。而且,《文化部關于規范網絡游戲運營加強事中事后監管工作的通知》第(十)條規定運營商不得向用戶提供虛擬道具兌換法定貨幣的服務。[3]基于這些理由,法院并未支持玩家對于游戲裝備的索賠主張。[4]

3

在游戲里氪金氪時間,得到的究竟是什么?

游戲停服時,玩家是只能接受統一的補償方案,還是可以就自己的游戲賬號和其中的“資產”提出權利主張、能夠提出何種主張,繞不開一個最基礎的問題:在游戲里花錢花時間花精力,得到的賬號級別、虛擬貨幣、游戲道具,到底是什么?是對這些“東西”的所有權,還是據此要求運營商提供游戲服務的債權,還是其他的某種新型權利?

根據《民法典》第一百二十七條,網絡虛擬財產應依法受到保護,但這條規定未能解決網絡虛擬財產的法律性質的問題。

認為虛擬財產是物,虛擬財產權屬于物權或準物權的理由,主要是其具有一定的可支配性、特定性、獨立性等物和物權的核心屬性。

但是,物權說也面臨很多難以解決的問題。例如,難以認定虛擬財產具有物理上或價值上的獨立性:虛擬財產的價值依附于特定的網絡環境,例如某游戲不再運行,其中的虛擬裝備也就失去了價值;當運營商與用戶之間,或用戶與用戶之間交易某個虛擬道具時,交易的對象實質上也并不是道具本身,而是其包含的功能、參數等。

又如,虛擬財產可以進行多層次的劃分,其技術特性也導致其上有多個權利主體并存,進而不符合物權的排他性:一把游戲中的寶刀,可以分解為代碼層(功能和參數以代碼形式體現)、物理層(電磁記錄)和應用層(道具的圖像外觀、音效等)三個層次,是三位一體,不可割裂的。那么,這把寶刀上是否同時存在游戲著作權人對代碼和圖像外觀的權利,以及用戶對這個道具整體的所有權?這顯然是難以解釋的。

(圖片來自網絡)

有很多學者認為,虛擬財產應當是債權,不管以什么方式,只要獲得了某個虛擬貨幣或道具,用戶就有權要求運營商提供對應的服務。這種解釋其實是更為通暢的。實踐中,運營商也傾向于在用戶協議中約定,游戲中的虛擬物品是運營商提供的服務的一部分。

這么一來,游戲停運導致虛擬物品滅失的,運營商就應當承擔違約賠償責任而不是侵權責任。但是,在某些案件中(例如前面說的《圣斗士星矢》案),法院認定玩家對虛擬財產享有財產利益,運營商停運構成侵權,這可以認為是否定了用戶協議中相應約定的效力,卻未進行相應的說理。在另一些案件中,法院則可能直接繞開對虛擬財產性質和用戶協議效力的認定,直接認定游戲停運且雙方對補償方案未達成一致,構成對玩家合法權益的侵害,因此需要賠償。

定性的期望,仍路漫漫其修遠。

游戲停運時玩家的權利,折射的其實是虛擬財產的法律性質這個非常基礎而又非常復雜的問題,這也是探討運營商對游戲財產進行扣罰、游戲財產被盜時如何維權、游戲財產的繼承等其他問題都無法繞開的一環。

在多年的討論都未能有結論、現實的問題又難以回避之際,或許可以考慮先將最典型、實踐經驗最多的虛擬財產類型抽取出來,對其進行較為細致的規定,其他類型的虛擬財產則用概括性的條文提供“兜底保護”;又或者出臺指引性的司法解釋,指出在個案中具體判斷是否屬于虛擬財產、屬于何種法律權利、各方權利義務關系時,應當或可以考慮哪些因素,在實踐經驗和立法技術成熟時再進行系統化的規定。畢竟,實踐永遠向前,立法和司法也必須奮力跟隨。

[1]該部分內容來自北京互聯網法院微信公眾號發表的文章《網絡游戲停服,游戲道具的損失誰承擔?》,供稿:李緒青、夏子沫,編輯:任惠穎、劉宛月。

[2] 北京市第三中級人民法院(2019)京03民終10897號判決書。

[3] 《文化部關于規范網絡游戲運營加強事中事后監管工作的通知》在該判決作出時仍然有效,但在不久之后的2019年8月被廢止。

[4]江西省南昌市中級人民法院(2019)贛01民終482號判決書。

點贊

點贊

收藏

收藏