無權處分的質押合同如何認定

張旭律師2022.02.06542人閱讀

張旭律師2022.02.06542人閱讀

導讀:

無權處分的質押合同如何認定對無權處分情形下的合同效力問題有三種學說,分別是“無效說”、“效力待定說”和“有效說”。該司法解釋采納了“有效說”,無權處分人簽訂的合同只要無其他瑕疵,則是有效的。其次,認定無權處分合同有效與否對于保護真正權利人的權利并無影響。再次,認定無權處分合同有效更能保護善意買受人的利益。對于買受人來說,若真正權利人已經將標的物取回,假如合同有效,買受人可以追究無權處分人的違約責任,若是合同無效,買受人只能追究無權處分人的締約過失責任。那么無權處分的質押合同如何認定。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

無權處分的質押合同如何認定對無權處分情形下的合同效力問題有三種學說,分別是“無效說”、“效力待定說”和“有效說”。該司法解釋采納了“有效說”,無權處分人簽訂的合同只要無其他瑕疵,則是有效的。其次,認定無權處分合同有效與否對于保護真正權利人的權利并無影響。再次,認定無權處分合同有效更能保護善意買受人的利益。對于買受人來說,若真正權利人已經將標的物取回,假如合同有效,買受人可以追究無權處分人的違約責任,若是合同無效,買受人只能追究無權處分人的締約過失責任。關于無權處分的質押合同如何認定的法律問題,大律網小編為大家整理了債權債務律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

無權處分的質押合同如何認定

對無權處分情形下的合同效力問題有三種學說,分別是“無效說”、“效力待定說”和“有效說”。“無效說”認為無權處分人無處分財產的權利能力,無權處分合同欠缺主體生效要件,我國《合同法》第132條也規定:“出賣的標的物應當屬于出賣人所有或處分人有處分權”,這是一項強制性規定,違法就無效;“效力待定說”認為無權處分人處分他人財產而簽訂的合同需要經過具備相應的行為能力的人或權利人追認才能生效,如果得不到追認,則合同不生效。我國《合同法》第51條規定:“無權處分的人處分他人財產,經權利人追認或無處分權的人訂立合同后取得處分權的,該合同有效。”,該學說為學界通說;“有效說”認為,無權處分合同為有效合同,無權處分的債權行為與物權行為應區別開來,區分無權處分情形下的負擔行為和處分行為。《聯合國國際貨物銷售合同公約》、《國際商事合同通則》及英國、美國等國家均采納“有效說”。

2012年7月1日實施的最高人民法院《關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條第一款規定:“當事人一方以出賣人締約是對標的物沒有所有權或者處分權為由主張合同無效的,人民法院不予支持”。該司法解釋采納了“有效說”,無權處分人簽訂的合同只要無其他瑕疵,則是有效的。該司法解釋與《合同法》第51條產生了矛盾,如何認定呢?依照“特別法優于一般法”的法律適用原則來看,該司法解釋是對合同法下“買賣合同”一章的規定,屬于“特別法”,應優先適用,故無權處分情形下的合同應為有效合同。同時從促進交易的實現和保護權利人、買受人的角度出發認定為有效合同也更為合理。

首先,在我國市場經濟不斷發展和完善的過程中,交易數量更加頻繁,交易類型更加多樣,出賣人對標的物沒有所有權的情形也時常出現,如果將無權處分合同認定為無效或效力待定,很多合同都面臨著“死亡”或因不被追認的“死亡危險”,不利于交易的實現和交易效率的提高。

其次,認定無權處分合同有效與否對于保護真正權利人的權利并無影響。假如交易標的物未轉移給買受人,即使買受人占有標的物,則依據物權優先于債權的原則,真正權利人可以行使物上請求權要求買受人返還標的物。假如已經登記或交付,若買受人具備了《物權法》第106條規定的全部要件,買受人將善意取得標的物。此時,真正權利人取不回標的物已成事實,就算否認合同的效力也不會對真正權利人有益。若買受人尚未善意取得標的物,則真正權利人可以基于其物權從買受人處取回標的物,即無權處分人與買受人之間合同的效力狀態對于真正權利人的利益并無影響。

再次,認定無權處分合同有效更能保護善意買受人的利益。對于買受人來說,若真正權利人已經將標的物取回,假如合同有效,買受人可以追究無權處分人的違約責任,若是合同無效,買受人只能追究無權處分人的締約過失責任。追究締約過失責任舉證就非常困難,同時締約過失責任僅賠付既得利益的損失,對可得利益的損失不予賠付,遠低于違約責任的賠付標準,這不利于保護善意買受人的利益。

最后,對于無權處分人來說,假如買受人善意取得標的物,但是還未付款,無權處分人可以要求其支付貨款,但是買受人若是主張無權處分人無請求權基礎的話則無權處分人沒有充分理由,因為該合同效力待定,如果真正權利人未追認則合同無效,無權處分人就沒有足夠的理由要求買受人付款。假如無權處分人主張依不當得利請求買受人付款,則理由不夠充分,因為買受人是基于《物權法》第106條善意取得而取得標的物所有權的,屬于原始取得,有權占有,那么無權處分人的利益將得不到保護,假如依《買賣合同解釋》第三條規定,直接認定無權處分合同是有效的,這樣既沒有損害真正權利人的利益,同時又保證了無權處分人和買受人的利益。

認定無權處分合同有效,并不能說無權處分行為有效,因為前者是債權行為,后者是物權行為。在我國民法體系中實行的是債權形式主義下的物權變動模式,也就是通常說的“物權變動的有因性”,債權行為是物權變動的原因,所有權轉移是物權變動的結果,債權行為與物權行為既相互聯系又相互獨立。債權行為的無效必然導致物權行為的無效,但債權行為的有效并不必然導致物權行為的有效。

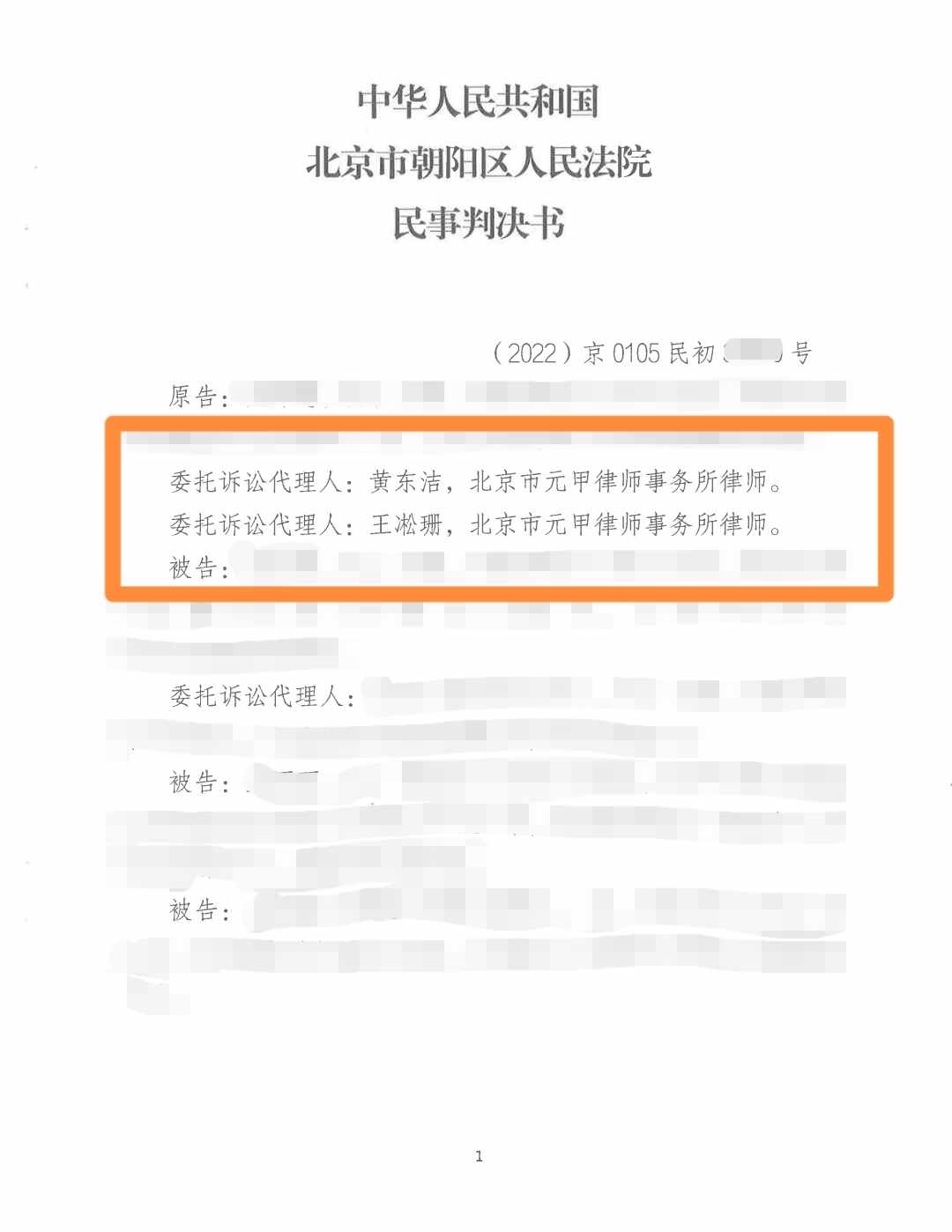

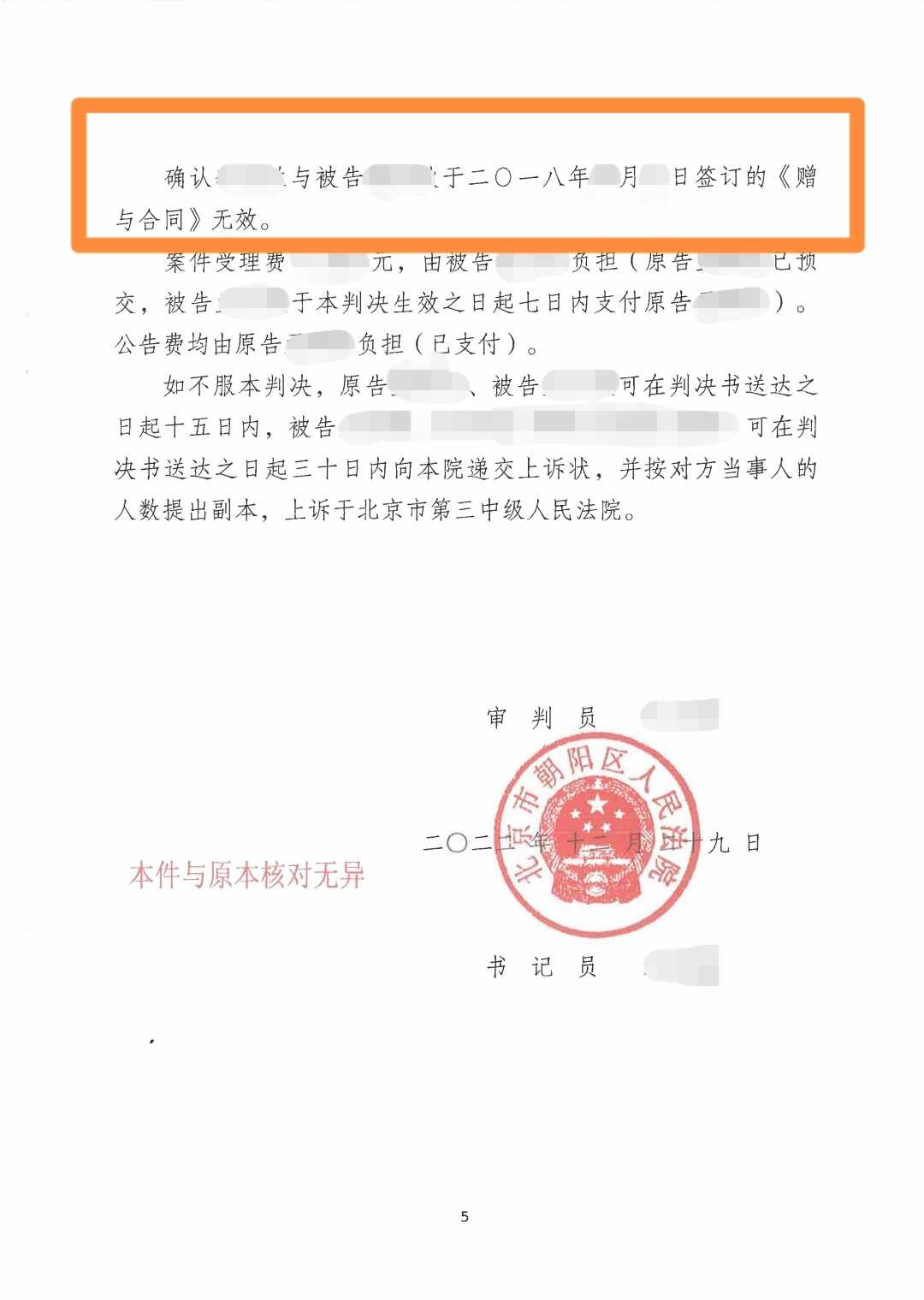

無權處分情形下合同的救濟

在認定無權處分合同有效的情況下,因標的物是否發生轉移而產生對買受人和真正權利人的救濟方式有所不同。

在標的物未發生轉移的情形下,真正權利人基于物權優先原則,仍然對標的物享有所有權,不存在損害其利益的情形。而對于買受人來說,其簽訂合同的目的因標的物的所有權不能發生轉移而落空,依照最高人民法院《關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第三條的規定買賣雙方均不得主張合同無效,此種情形下買受人有兩種救濟方式:該條第二款規定“出賣人因未取得所有權或者處分權致使標的物所有權不能轉移,買受人要求出賣人承擔違約責任或者要求解除合同并主張損害賠償的,人民法院應予支持。”

點贊

點贊

收藏

收藏