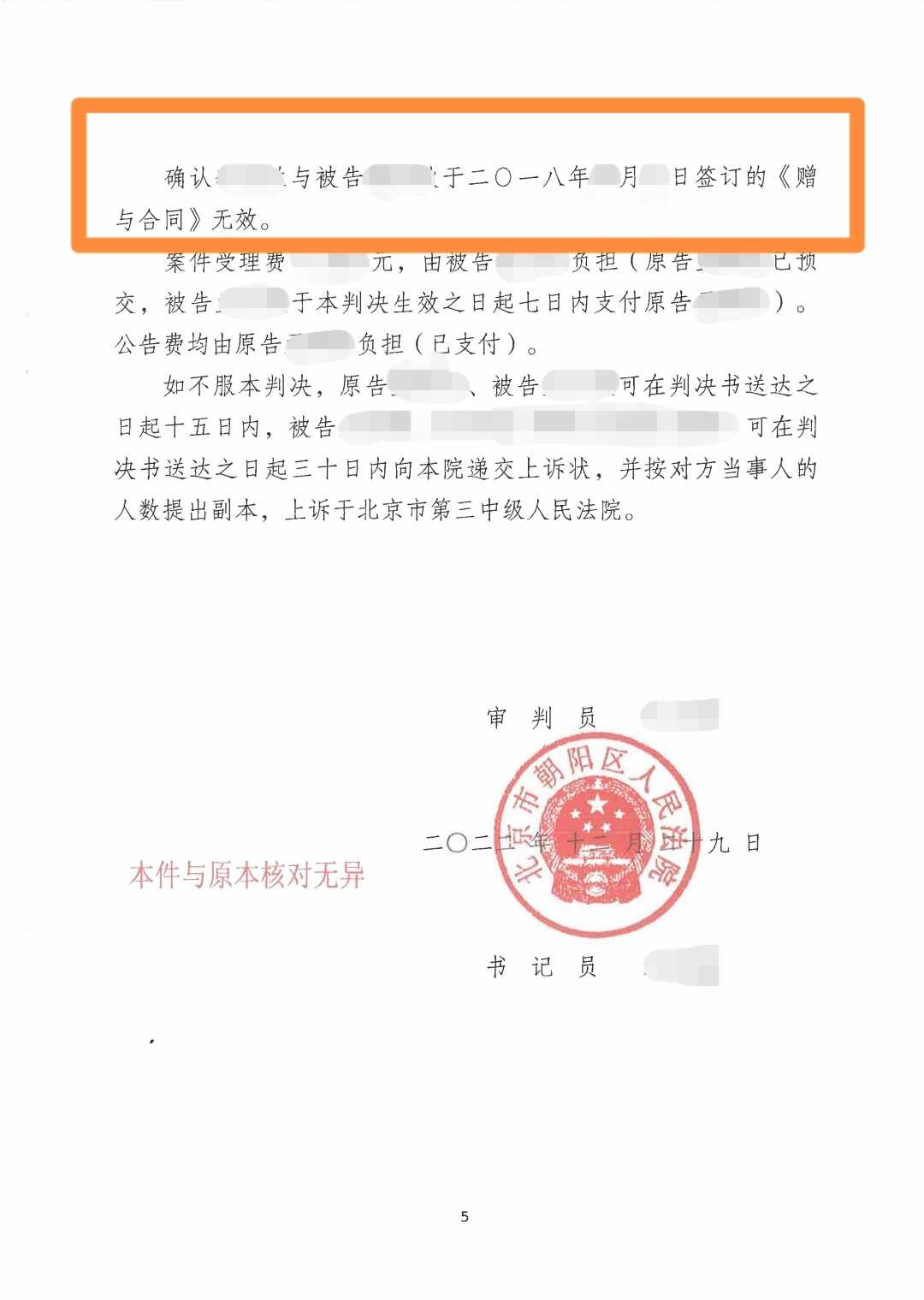

無效合同認(rèn)定的管轄

楊一凡律師2021.12.28603人閱讀

楊一凡律師2021.12.28603人閱讀

導(dǎo)讀:

那么無效合同認(rèn)定的管轄。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

關(guān)于無效合同認(rèn)定的管轄的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

《仲裁法》第十九條規(guī)定“仲裁協(xié)議獨(dú)立存在,合同的變更、解除、終止或者無效,不影響仲裁協(xié)議的效力”

《民事訴訟法》第二十五條規(guī)定:合同的雙方當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄,但不得違反該法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定,這就要求雙方當(dāng)事人在合同中約定的管轄條款若使其有效就必須使之符合:

(1)管轄地與雙方簽訂的合同有一定的聯(lián)系,即可以在被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地或標(biāo)的物所在地選擇某一地人民法院;

(2)不得違反民事訴訟法對級別管轄和專屬管轄的規(guī)定。否則,該管轄條款就不發(fā)生效力,確定管轄法院最終要依照民事訴訟法第二十四條之規(guī)定(即由被告住所地或合同履行地法院管轄)及其他相關(guān)規(guī)定。

我們可以知道,對于認(rèn)定合同無效的糾紛。如果級別管轄沒有違反法律的相關(guān)規(guī)定。合同中有約定的,則按約定確定。如合同沒有約定,則應(yīng)按民事訴訟法第24條確定由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。

因?yàn)閷τ诠茌牐ㄔ簺]有明確的規(guī)定,在實(shí)踐中也存在著一定得爭議,對無效合同糾紛一般亦應(yīng)按民訴法第二十四條確定地域管轄,即由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。理由如下:

1、合同成立與合同生效是兩個(gè)不同的概念。我國民法通則第八十五條規(guī)定,合同是當(dāng)事人之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同,受法律保護(hù)。我國合同法第三十二條規(guī)定,當(dāng)事人采用合同書形式訂立合同的,自雙方當(dāng)事人簽字或者蓋章時(shí)合同成立。合同法第四十四條規(guī)定,依法成立的合同,自成立時(shí)生效。分析以上法條內(nèi)容,我們不難發(fā)現(xiàn):合同成立與合同生效是兩個(gè)截然不同的概念,根據(jù)合同法第三十二條,合同雙方只要在合同書上簽名或蓋章,合同即告成立;而根據(jù)合同法第四十四條,合同生效則還須具備“依法成立”這一條件。可見,合同成立是對合同事實(shí)的評價(jià),而合同生效則是對合同價(jià)值的評價(jià),二者是兩個(gè)不同的概念。

2、無效合同屬于有效成立的合同。合同法第五十六條規(guī)定,無效的合同或者被撤銷的合同自始沒有法律約束力。這一法律規(guī)定,是對無效合同訂立、履行全過程的價(jià)值否定,但正如前文所述,這種對合同的價(jià)值否定只能及于合同的效力,而不能及于合同的有效成立。換句話說,只要符合成立條件,合同即使被確認(rèn)無效也不能改變其有效成立這一客觀事實(shí)。

3、民訴法第二十四條中的“合同”是指有效成立的合同。民訴法第二十四條規(guī)定,因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或合同履行地人民法院管轄。這里的“合同”顯然是指有效成立的合同,而不是指有效合同。因?yàn)橐_認(rèn)合同是否有效,需對合同內(nèi)容進(jìn)行實(shí)體審查,這已超出了立案庭的職責(zé)權(quán)限,即便是業(yè)務(wù)庭的審判人員,一般也不可能在庭審之前確認(rèn)合同的效力,何況依照法律規(guī)定,對管轄權(quán)的審查只能進(jìn)行程序性審查,而不應(yīng)涉及案件的實(shí)體處理。因此,只有將該法條中的“合同”解釋為有效成立的合同,才符合立法本意,也便于實(shí)踐操作。可見,無效合同糾紛確定地域管轄時(shí)亦應(yīng)適用這一法律規(guī)定。

《合同法》關(guān)于合同無效的法律后果規(guī)定了兩個(gè)條文。第58條規(guī)定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價(jià)補(bǔ)償。

有過錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯(cuò)的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。”第59條規(guī)定:“當(dāng)事人惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的,因此取得的財(cái)產(chǎn)收歸國家所有或者返還集體、第三人。”

返還財(cái)產(chǎn),是指合同當(dāng)事人在合同被確認(rèn)為無效或者被撤銷以后,對已經(jīng)交付給對方的財(cái)產(chǎn),享有返還財(cái)產(chǎn)的請求權(quán),對方當(dāng)事人對于已經(jīng)接受的財(cái)產(chǎn)負(fù)有返還財(cái)產(chǎn)的義務(wù)。返還財(cái)產(chǎn)有以下兩種形式:

第一,單方返還。單方返還,是指有一方當(dāng)事人依據(jù)從對方當(dāng)事人處接受了財(cái)產(chǎn),該方當(dāng)事人向?qū)Ψ疆?dāng)事人返還財(cái)產(chǎn);或者雖然雙方當(dāng)事人均從對方處接受了財(cái)產(chǎn),但是一方?jīng)]有違法行為,另一方有故意違法行為,無違法行為的一方當(dāng)事人有權(quán)請求返還財(cái)產(chǎn),而有故意違法行為的一方當(dāng)事人無權(quán)請求返還財(cái)產(chǎn),其被對方當(dāng)事人占有的財(cái)產(chǎn),應(yīng)當(dāng)依法上繳國庫。單方返還就是將一方當(dāng)事人占有的對方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn),返還給對方,返還的應(yīng)是原物,原來交付的貨幣,返還的就應(yīng)當(dāng)是貨幣;原來交付的是財(cái)物,就應(yīng)當(dāng)返還財(cái)物。

第二,雙方返還。雙方返還,是在雙方當(dāng)事人都從對方接受了給付的財(cái)產(chǎn),則將雙方當(dāng)事人的財(cái)產(chǎn)都返還給對方接受的是財(cái)物,就返還財(cái)物;接受的是貨幣,就返還貨幣如果雙方當(dāng)事人故意違法,則應(yīng)當(dāng)將雙方當(dāng)事人從對方得到的財(cái)產(chǎn)全部收歸國庫。

折價(jià)補(bǔ)償是在因無效合同所取得的對方當(dāng)事人人的財(cái)產(chǎn)不能返還或者沒有必要返還時(shí),按照所取得的財(cái)產(chǎn)的價(jià)值進(jìn)行折算,以金錢的方式對對方當(dāng)事人進(jìn)行補(bǔ)償?shù)呢?zé)任形式。

根據(jù)《合同法》第58條之規(guī)定,當(dāng)合同被確認(rèn)為無效后,如果由于一方或者雙方的過錯(cuò)給對方造成損失時(shí),還要承擔(dān)損害賠償貪任。

此種損害賠償責(zé)任應(yīng)具備以下構(gòu)成要件:(1)有損害事實(shí)存在(2)賠償義務(wù)人具有過錯(cuò)。這是損害賠償?shù)闹匾#?)過錯(cuò)行為與遭受損失之間有因果關(guān)系。

如果合同雙方當(dāng)事人都有過錯(cuò),依第58條的規(guī)定,雙方應(yīng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任,即適用過錯(cuò)的程度,如一方的過錯(cuò)為主要原因,另一方為次要原因,則前者責(zé)任大于后者;此所謂過錯(cuò)的性質(zhì)如一方系故意,另一方系過失,故意一方的責(zé)任應(yīng)大于過失一方的責(zé)任。

因合同無效或者被撤銷,一方當(dāng)事人因此受到損失,另一方當(dāng)事人對此有過錯(cuò)時(shí),應(yīng)賠償受害人的損失,這種賠償責(zé)任是基于締約過失責(zé)任而發(fā)生的。這里的“損失”應(yīng)以實(shí)際已經(jīng)發(fā)生的損失為限,不應(yīng)當(dāng)賠償期待利益,因?yàn)闊o效合同的處理以恢復(fù)原狀為原則。

《合同法》第59條具體規(guī)定了合同當(dāng)事人惡意串通,損害國家、集體或者第三人利益的,發(fā)生追繳財(cái)產(chǎn)的法律后果,即將當(dāng)事人惡意串通損害國家、集體或者第三人利益所取得的財(cái)產(chǎn)追追繳回來,收歸國家或返還給受損失的集體、第三人。收歸國有不是一種民法救濟(jì)手段,而是公法上的救濟(jì)手段;一般稱為非民法上的法律后果。依《民法通則若干問題的意見》中對《民法通則》第61條第2款“追繳雙方取得的財(cái)產(chǎn)”的解釋,應(yīng)追繳財(cái)產(chǎn)包括雙方當(dāng)事人已經(jīng)取得的財(cái)產(chǎn)和約定取得的財(cái)產(chǎn),體現(xiàn)了法律對行為人故意違反法律的禁止性規(guī)范的懲戒。

點(diǎn)贊

點(diǎn)贊

收藏

收藏