什么情況下民政部擔任監護人 民法通則監護人的法律地位

張嘉娛律師2021.12.09382人閱讀

張嘉娛律師2021.12.09382人閱讀

導讀:

為維護未成年人合法權益,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部出臺《意見》,對處理監護人的侵害行為作出明確規定,進一步加強了未成年人司法保護和行政保護。其中,明確規定有性侵害未成年人等七種情形的,法院可以判決撤銷監護人資格,并賦予民政部門等申請撤銷監護人資格及依法院指定擔任監護人的權利。送養未成年人應當在人民法院作出撤銷監護人資格判決一年后進行。那么什么情況下民政部擔任監護人。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

為維護未成年人合法權益,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部出臺《意見》,對處理監護人的侵害行為作出明確規定,進一步加強了未成年人司法保護和行政保護。其中,明確規定有性侵害未成年人等七種情形的,法院可以判決撤銷監護人資格,并賦予民政部門等申請撤銷監護人資格及依法院指定擔任監護人的權利。送養未成年人應當在人民法院作出撤銷監護人資格判決一年后進行。關于什么情況下民政部擔任監護人的法律問題,大律網小編為大家整理了婚姻家庭律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

當今社會有很多無助的,未受到法律監護的未成年人,并且沒有監護人來保護他們。這是非常值得關注的,那些未成年人也許是因為沒有監護人,也許是因為監護人不夠資格。接下來小編為大家講的是在什么情況下民政部擔任監護人的相關法律知識,希望對廣大網友們有所幫助。

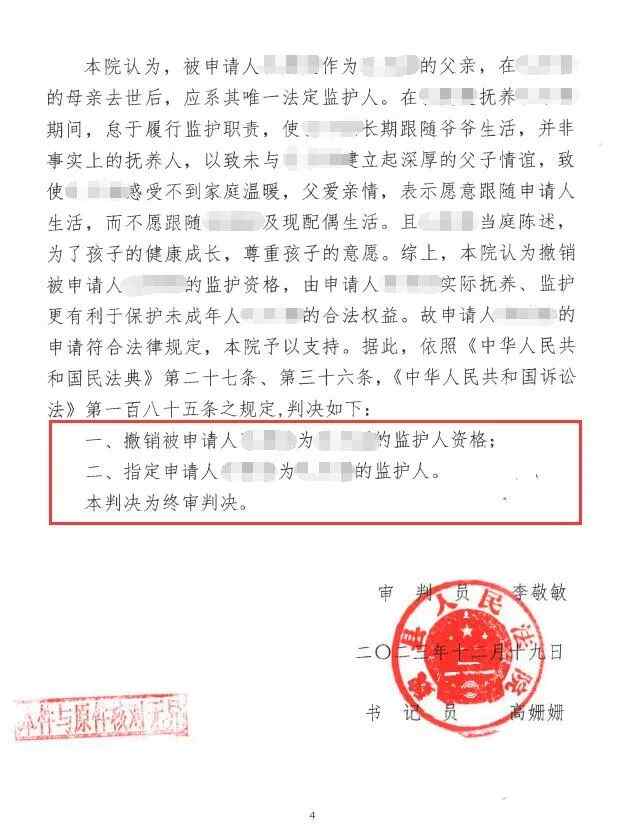

一、民政部擔任監護人相關規定近年來,監護人侵害未成年人權益的事件時有發生,對未成年人身心健康造成嚴重傷害,引起社會各界廣泛關注。為維護未成年人合法權益,最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部出臺《意見》,對處理監護人的侵害行為作出明確規定,進一步加強了未成年人司法保護和行政保護。其中,明確規定有性侵害未成年人等七種情形的,法院可以判決撤銷監護人資格,并賦予民政部門等申請撤銷監護人資格及依法院指定擔任監護人的權利。

二、什么情況下,人民法院可以判決撤銷其監護人資格?1、根據《依法處理侵害未成年人權益行為若干問題意見》第35條規定,被申請人有下列情形之一的,人民法院可以判決撤銷其監護人資格:

(1)性侵害、出賣、遺棄、虐待、暴力傷害未成年人,嚴重損害未成年人身心健康的;

(2)將未成年人置于無人監管和照看的狀態,導致未成年人面臨死亡或者嚴重傷害危險,經教育不改的;

(3)拒不履行監護職責長達六個月以上,導致未成年人流離失所或者生活無著的;

(4)有吸毒、賭博、長期酗酒等惡習無法正確履行監護職責或者因服刑等原因無法履行監護職責,且拒絕將監護職責部分或者全部委托給他人,致使未成年人處于困境或者危險狀態的;

(5)脅迫、誘騙、利用未成年人乞討,經公安機關和未成年人救助保護機構等部門三次以上批評教育拒不改正,嚴重影響未成年人正常生活和學習的;

(6)教唆、利用未成年人實施違法犯罪行為,情節惡劣的;

(7)有其他嚴重侵害未成年人合法權益行為的。

2、哪些單位和人員有權向法院申請撤銷監護人資格?

根據《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、民政部關于依法處理監護人侵害未成年人權益行為若干問題的意見》有關規定:下列單位和人員有權向人民法院申請撤銷監護人資格:

(1)未成年人的其他監護人,祖父母、外祖父母、兄、姐,關系密切的其他親屬、朋友;

(2)未成年人住所地的村(居)民委員會,未成年人父、母所在單位;

(3)民政部門及其設立的未成年人救助保護機構;

(4)共青團、婦聯、關工委、學校等團體和單位。

申請撤銷監護人資格,一般由前款中負責臨時照料未成年人的單位和人員提出,也可以由前款中其他單位和人員提出。

三、申請人具有下列情形之一的,一般不得判決恢復其監護人資格:A、性侵害、出賣未成年人的;

B、虐待、遺棄未成年人六個月以上、多次遺棄未成年人,并且造成重傷以上嚴重后果的;

C、因監護侵害行為被判處五年有期徒刑以上刑罰的。

(9)撤銷監護人資格訴訟終結后六個月內,未成年人及其現任監護人可以向人民法院申請人身安全保護裁定。

(10)被撤銷監護人資格的父、母應當繼續負擔未成年人的撫養費用和因監護侵害行為產生的各項費用。相關單位和人員起訴的,人民法院應予支持。

(11)民政部門應當根據有關規定,將符合條件的受監護侵害的未成年人納入社會救助和相關保障范圍。

(12)民政部門擔任監護人的,承擔撫養職責的兒童福利機構可以送養未成年人。

送養未成年人應當在人民法院作出撤銷監護人資格判決一年后進行。侵害人有本意見第40條第2款規定情形的,不受一年后送養的限制。

以上就是可以讓民政部擔任監護人的一些特殊情況,希望更多沒有監護人和沒有受收到合法監護的未成年人得到更好的保護和維護,讓他們健康開心成長。同時網友們也可以知道什么情況下監護人是可以被撤銷監護人資格的。

民法通則監護人的法律地位是怎樣的?

當我們出生的時候,我們是父母手心里的寶貝,而父母也是我們第一個看見的親人。從法律方面來講,父母是我們的第一監護人,具有相應的法律義務。同時在《民法通則》中更加精細地講述監護人的相關行文規定。接下來小編給大家講的是關于民法通則監護人的法律地位是怎樣的。

有關無民事行為能力人、限制民事行為能力人侵權損害賠償問題,目前適用的主要法律依據是《民法通則》第一百三十三條的規定,即“無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的,由監護人承擔民事責任。監護人盡了監護責任的,可以適當減輕他的民事責任。有財產的無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的,從本人財產中支付賠償費用。不足部分,由監護人適當賠償,但單位擔任監護人的除外。”對該條的理解,直接影響到對監護人訴訟地位的認定。從法條規定來看,它至少包括以下幾方面含義:

1、對無民事行為能力人、限制民事行為能力人的侵權責任能力采否定態度,原則上其不能成為侵權賠償法律關系的賠償主體傳統學說認為,民事行為能力是指自然人能夠通過自己的行為取得民事權利、承擔民事義務的能力或資格,它不僅包括自然人為合法行為而取得民事權利和承擔民事義務的能力,而且也包括自然人對其違法行為承擔民事責任的能力。從傳統學說中體現的民事行為能力與民事責任能力的關系及《民法通則》第一百三十三條的規定可以看出,在被監護人侵權責任的立法模式中,我國采取的是被監護人責任能力否定主義,在被監護人的違法行為造成他人損害的情況下,由其監護人承擔民事責任。法律不承認被監護人有責任能力,被監護人是沒有侵權責任可言的。監護人才是侵權賠償法律關系的責任主體,在民事訴訟中應列其為被告。

那么,是不是確如有學者所質疑的:一方面,根據責任能力理論,無民事行為能力人、限制民事行為能力人致人損害情況下,本應不對行為的后果承擔責任,但依《民法通則》第一百三十三條第二款規定,一旦其有財產就應承擔責任,這就形成了一種邏輯上的悖論呢?筆者認為,對《民法通則》第一百三十三條的理解,應從整體上進行把握,認清監護人承擔責任的性質問題,就可以消解關于法條規定的疑義。

2、監護人是賠償責任主體,其承擔的責任是替代責任,具有補充性首先,監護人承擔的責任是替代賠償責任。所謂侵權行為替代賠償責任,是指責任人為他人的行為和為人之行為以外的自己管領下的物件所致損害負有的侵權賠償責任。其主要特點為:一是責任人為賠償義務主體,承擔賠償責任;二是責任人承擔責任須以其與致害人或致害物特定關系的存在為前提。在無民事行為能力人、限制民事行為能力人侵權損害賠償案件中,基于其與監護人所形成的監護這一身份關系,使得監護人需要為無民事行為能力人、限制民事行為能力人的侵權行為擔負賠償責任。監護制度是監護人對無民事行為能力人、限制民事行為能力人的人身、財產和其他合法權益依法實行監督和保護的一種制度。監護制度的重要作用,是在自然人具有權利能力而無行為能力的情況下,幫助該種自然人的權利能力得到實現,使其得到生存和發展,使社會成員之間的互助義務得到法律的強制性保障。監護既是一種權利,也是一種義務。《民法通則意見(試行)》中把監護職責具體概括為:保護被監護人的身體健康,照顧被監護人的生活,管理和保護被監護人的財產,代理被監護人進行民事活動,對被監護人進行管理和教育等。其中,對被監護人進行管理和教育義務的違反及不履行,應當是監護人對被監護人致人損害承擔責任的基礎。從這個意義上講,監護人實質上是因自己的疏忽而為無責任能力的無民事行為能力人、限制民事行為能力人之侵權行為承擔的責任。

其次,監護人承擔的賠償責任具有補充性。既為補充性,則該種責任所負擔的份額可以在從無到全額之間伸縮,是一個有彈性的幅度。當被監護人有財產且足夠全部賠償時,監護人所負擔的責任份額收縮為零。當然,這種補充性關系是隱性的,需要經由法庭審理,才能將隱性的補充關系明確化,從而確定是否需要先行從無民事行為能力人、限制民事行為能力人的本人財產中支付賠償費用,以及監護人應承擔賠償責任的份額。

3、可視為一般規定與特別規定的法規范結構在法律規范未作出更精準的規定之前,從學理和實踐角度綜合考慮,對《民法通則》第一百三十三條第一款和第二款之規定,應視為一般規定與特別規定、一般賠償主體與特別賠償主體之關系。從第一款規定來看,因其否認無民事行為能力人、限制民事行為能力人有民事行為能力,因而原則上由監護人為無民事行為能力人、限制民事行為能力人的侵權行為承擔民事賠償責任,監護人是法定的一般賠償主體。從第二款規定來看,在被監護人有財產的情況下,應先行從其本人財產范圍內支付賠償費用,監護人有可能承擔部分或不承擔賠償責任份額。但從被監護人本人財產中支付賠償費用并不能說明被監護人具有了民事責任能力,這是法律出于現實、公平的考量,對侵權損害賠償關系所作的特別規定;監護人無需承擔責任份額也并不能說明監護人沒有責任,只不過因其所承擔的賠償責任具有補充性,會因被監護人的財產狀況而彈性收縮,因而在作為共同被告時,有可能不會被判決承擔賠償責任。由此看出,《民法通則》第一百三十三條第一款和第二款之規定,并不存在邏輯上的矛盾,前者確認了一般賠償責任主體,后者規定了特別情形下的財產賠償關系。

所以,無民事行為能力人、限制民事行為能力人不具備民事責任能力,其侵權行為造成損害的,原則上列其監護人為被告,判決其監護人承擔民事賠償責任;在無民事行為能力人、限制民事行為責任能力人本人有財產的情況下,列其本人及其監護人為共同被告,判決他們承擔相應的賠償責任。

我國法律把無行為能力、限制行為能力人均歸入無責任能力范圍,不區別其識別能力的有無,造成他人損害時一律由監護人承擔民事責任。法律對被監護人采取了基于過錯責任的免責原則,但同時又引入公平原則。監護人對被監護人致人損害時適用的是過錯推定的歸責原則,過錯的表現形式可能是監護人疏于教養、疏于監護、疏于管理。但同時這種過錯推定是一種特殊形式,因為當監護人確有證據證明自己盡了最大努力的情況下,仍然會根據法律的規定負擔“適當的賠償責任”,而不是免除其責任,這使無過錯的監護人與無過錯的受害人分擔了被監護人所造成的損害,符合民法公平的基本原則。這種規定方式有利于鼓勵監護人認真負責的履行監護職責,有一定的現實意義。就財產責任而言,在被監護人有足夠的獨立財產時,賠償費用由被監護人財產中支付,監護人在事實上將不負財產責任;在被監護人既無財產、監護人又不能證明自己無過錯時,監護人應負全部責任;在被監護人財產不足或監護人能夠舉證證明自己已盡監護職責時,監護人僅負適當的補充責任。

點贊

點贊

收藏

收藏