3萬元精神損害賠償該由誰出?

張蕓律師2021.12.07186人閱讀

張蕓律師2021.12.07186人閱讀

導讀:

一審法院查明,楊某所在公司在同一家保險公司為肇事車購買了限額為12萬元的交強險和限額為10萬元的商業險,約定精神損害賠償、訴訟費不為商業險的賠償范圍。保險公司則辯稱,加上這3萬元,已超出交強險的賠償限額,其不應再承擔精神撫慰金的賠償。若不在交強險限額內先行賠償精神撫慰金,而商業險又明確不對精神損害進行賠償,投保人就不能實現賠付利益的最大化。目前交強險保險條款中規定,交強險限額為12萬元,且將精神撫慰金納入死亡傷殘賠償范圍。那么3萬元精神損害賠償該由誰出?。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

一審法院查明,楊某所在公司在同一家保險公司為肇事車購買了限額為12萬元的交強險和限額為10萬元的商業險,約定精神損害賠償、訴訟費不為商業險的賠償范圍。保險公司則辯稱,加上這3萬元,已超出交強險的賠償限額,其不應再承擔精神撫慰金的賠償。若不在交強險限額內先行賠償精神撫慰金,而商業險又明確不對精神損害進行賠償,投保人就不能實現賠付利益的最大化。目前交強險保險條款中規定,交強險限額為12萬元,且將精神撫慰金納入死亡傷殘賠償范圍。關于3萬元精神損害賠償該由誰出?的法律問題,大律網小編為大家整理了交通事故律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

四川省成都市中級人民法院近日調結一起由該院再審提審的道路交通事故人身損害賠償糾紛案,法官的析理釋法得到當事人的理解和贊同,最終申請再審方撤訴,由原審被告保險公司賠償死者家屬精神撫慰金2.9萬元。

2008年3月15日,原審被告楊某駕駛其公司的長安小客車,在通過一人行橫道時,與正在行走的劉某發生碰撞致其受傷死亡。公安交管部門認定不能確認當事人的責任。劉某的三個子女與楊某及其公司協商不成,告上法庭,法院審理中追加保險公司為被告。

一審法院查明,楊某所在公司在同一家保險公司為肇事車購買了限額為12萬元的交強險和限額為10萬元的商業險,約定精神損害賠償、訴訟費不為商業險的賠償范圍。

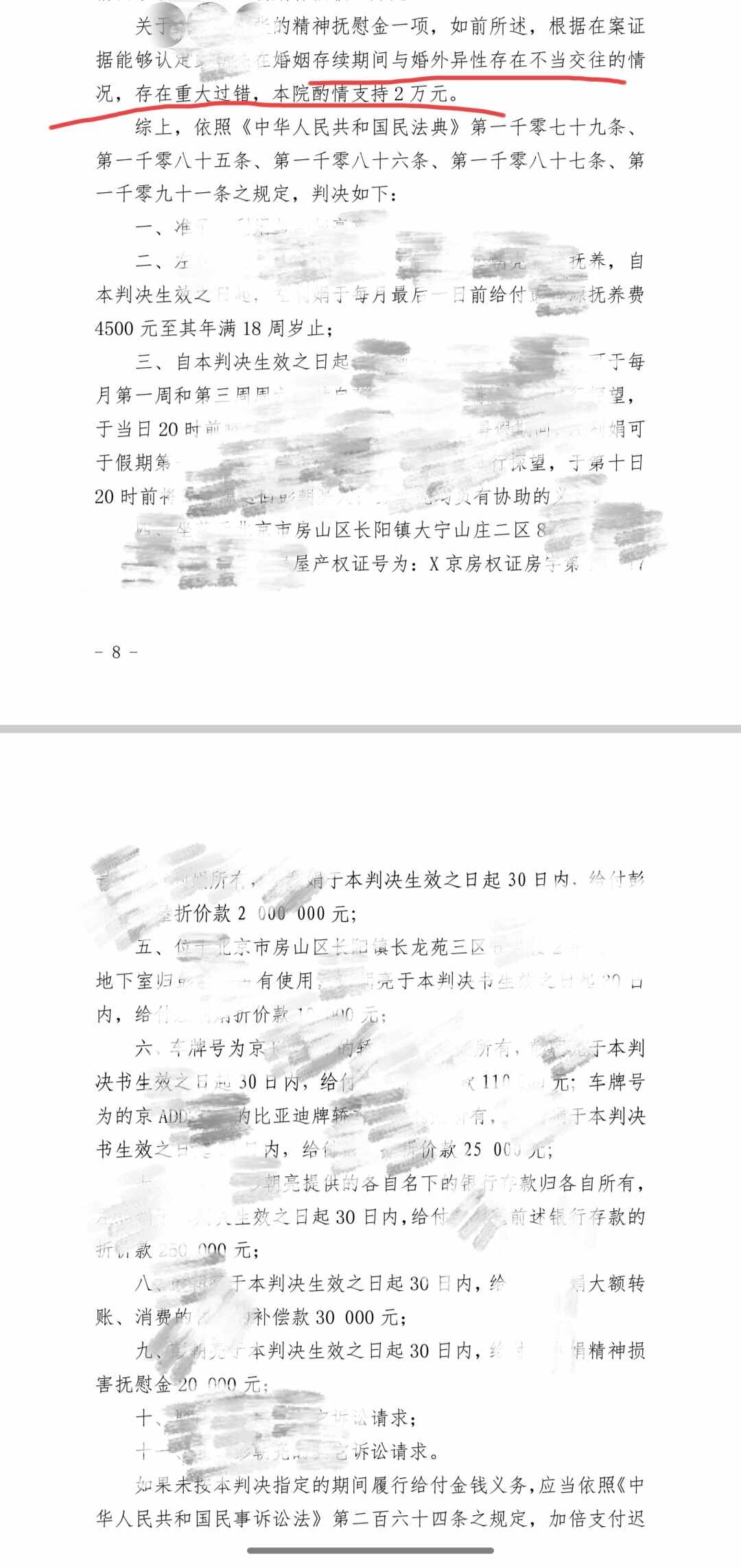

一審法院認為,楊某駕車通過人行橫道時,對正在行走的行人未停車讓行,在沒有證據證明劉某違反道路交通安全法的情況下,楊某對事故負全部過錯,并承擔相應民事責任。依照規定和其所在公司與保險公司約定,保險公司應在責任限額范圍內對相關損失進行賠償。該案核定的醫療費、死亡賠償金等共計13萬余元,扣除楊某及其公司已墊付的1.7萬元、保險公司墊付的1萬元,故判決保險公司賠償原告方11.1萬余元,楊某及其公司賠償原告方精神撫慰金3萬元,駁回原告方其他訴請。

判決生效后,楊某及其公司不服,向成都中院提起再審申請,認為判決由其承擔的3萬元也應在投保的交強險和商業險約定的由保險公司賠付的責任限額內,應判決由保險公司承擔該精神撫慰金的賠付責任。保險公司則辯稱,加上這3萬元,已超出交強險的賠償限額,其不應再承擔精神撫慰金的賠償。

成都中院決定再審并提審該案,在審理過程中,當事人對原審認定事實無異議,但對由誰承擔精神損害賠償發生分歧,最終承辦法官在查明案情的基礎上,辨法析理,耐心細致地向各方當事人仔細分析、闡釋相關法律關系及法律風險,提出和解方案,使當事人心悅誠服地接受了法官的建議,并最終握手言和。(記者王鑫通訊員邱寒宋懷兵)

為實現賠付利益最大化

精神撫慰金應在交強險中賠付

■法官說法■

成都中院該案承辦法官馬凈在接受采訪時說,該案爭議焦點為,同時購買交強險和商業險,當受害人的損失超出交強險限額時,由于商業第三者責任險不予賠償精神損害,故精神損害在交強險中的賠償序位應如何界定較為關鍵。即在交強險賠償限額不足以賠付損失時,先在交強險限額內賠償精神撫慰金,可最大限度實現商業險射幸合同的補償功能,投保人可實現賠付利益的最大化。若不在交強險限額內先行賠償精神撫慰金,而商業險又明確不對精神損害進行賠償,投保人就不能實現賠付利益的最大化。

馬凈說,應當允許請求權人選擇對自己有利的賠償順序,理由有三。

首先,從設立目的和賠償范圍看,交強險屬于具有強制性的特別保險,其突破了一般商業保險“自愿、只賠償直接損失”原則,目的在于擴大投保范圍,為受害人提供基本需要保障。目前交強險保險條款中規定,交強險限額為12萬元,且將精神撫慰金納入死亡傷殘賠償范圍。本案中,應當賠償的費用總計16萬余元,而楊某所在公司還另行購買了10萬元商業三者險,故所有損失也在22萬元總限額范圍內。因此,在商業險明確將精神損害賠償納入合同免賠事項的前提下,其可對交強險進行補充賠付。而被保險人之所以選擇購買商業險,也是希望最大程度轉移自己的風險。如以精神撫慰金超出交強險限額為由不賠,而根據商業險條款也不予賠付,不僅有違當事人訂立合同的目的,也不利于交強險功能的發揮。

其次,從債權特性出發,因交通事故導致的物質損害和精神損害求償權,可視為標的物上并存的互不存在排他性和優先性的債權,彼此具有相容性和平等性。該案中,物質損害和精神損害總和雖超出了交強險限額,但受害方可以選擇物質損害賠償和精神損害賠償的順序,并非對抗債權的相容性和平等性,而是行使其作為債權人對數個債權的處分權。而保險公司在案件審理中主張在交強險中排除精神損害,實質是替代債權人行使債權處分權的行為,顛倒了二者的權利義務關系,同時也構成了對債權人債權實現方式的限制。

再者,從充分保護第三人利益出發,現階段我國的交強險總限額雖有所提高,但在受害人傷亡較大的情況下,交強險可能還是難以充分賠償受害人的損失,故在同時購買商業險時,受害方選擇在交強險中優先賠付精神損害將更好、更充分彌補其損失。同時,保險人在簽訂合同時也應當預見到自己的義務是保險限額下的所有損失,應允許請求權人選擇在交強險賠付范圍先行賠付精神損害,這未超出保險人的合理預期,也未增加其負擔。

從上述分析中可看出,該案一審判決顯屬不當,而成都中院的上述剖析解釋,楊某及其公司、保險公司均認為較為合理并予以認可,故在互諒互讓的基礎上和解,并在受害人獲得賠償的基礎上以撤訴的方式做到案結事了。

來源:中國法院網

點贊

點贊

收藏

收藏