以案說法:將房屋登記在子女名下不算贈與

李楠楠律師2021.12.31440人閱讀

李楠楠律師2021.12.31440人閱讀

導讀:

現原告以該房屋系為原告與被告結婚目的建造,并且在婚姻關系存續期間該房屋登記在被告名下,根據不動產物權的取得以登記為準,訴爭房屋屬于夫妻共同財產,遂訴至法院要求依法分割該房屋價值。第三人周某則主張訴訟房屋系其與柯某某的夫妻共同財產。江西省吉水縣人民法院經審理認為:本案訴爭房屋雖然登記在被告名下,但各種建房手續及建房資金是由被告父親柯某某、第三人周某辦理及提供,而且1989年該房屋竣工時原告與被告尚未結婚。綜合以上情況.被上訴人的證據足以證明訴爭房屋的真正權利狀況與不動產登記狀況不一致,即本案所涉房屋的實際所有人為原審第三人周某與柯某某。那么以案說法:將房屋登記在子女名下不算贈與。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

現原告以該房屋系為原告與被告結婚目的建造,并且在婚姻關系存續期間該房屋登記在被告名下,根據不動產物權的取得以登記為準,訴爭房屋屬于夫妻共同財產,遂訴至法院要求依法分割該房屋價值。第三人周某則主張訴訟房屋系其與柯某某的夫妻共同財產。江西省吉水縣人民法院經審理認為:本案訴爭房屋雖然登記在被告名下,但各種建房手續及建房資金是由被告父親柯某某、第三人周某辦理及提供,而且1989年該房屋竣工時原告與被告尚未結婚。綜合以上情況.被上訴人的證據足以證明訴爭房屋的真正權利狀況與不動產登記狀況不一致,即本案所涉房屋的實際所有人為原審第三人周某與柯某某。關于以案說法:將房屋登記在子女名下不算贈與的法律問題,大律網小編為大家整理了房產糾紛律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

【案例簡介】

1986年,被告柯某的父親柯某某、母親即本案第三人周某以子女的名義申請在吉水縣城購地建造私房。該房于1987年動工興建,1989年建成,座落于吉水縣城黎洞新村23號。建成之后,柯某某與周某即搬入居住,但當時未辦理產權證書。1990年,原告張某與被告柯某結婚。婚后,原、被告與柯某某、周某共同居住至1997年自購新房后搬出,該訴爭房屋便一直由柯某某及第三人周某生活居住。1992年,柯某某以其自己的名字辦理了該房屋所在地的建設用地許可證,以被告柯某的名字辦理了房屋所有權證。1998年5月,柯某某逝世,未留有有關財產遺囑。2006年3月,原告與被告離婚。離婚時沒有對上述房屋進行處理。現原告以該房屋系為原告與被告結婚目的建造,并且在婚姻關系存續期間該房屋登記在被告名下,根據不動產物權的取得以登記為準,訴爭房屋屬于夫妻共同財產,遂訴至法院要求依法分割該房屋價值。被告柯某辯稱訴爭房屋的申建手續及建房資金都是其父母辦理和提供的,該房屋不屬于原告與被告的夫妻共同財產,請求法院駁回原告張某的訴訟請求。第三人周某則主張訴訟房屋系其與柯某某的夫妻共同財產。經法院委托評估,該房屋價值為48.3萬元。

【審判】

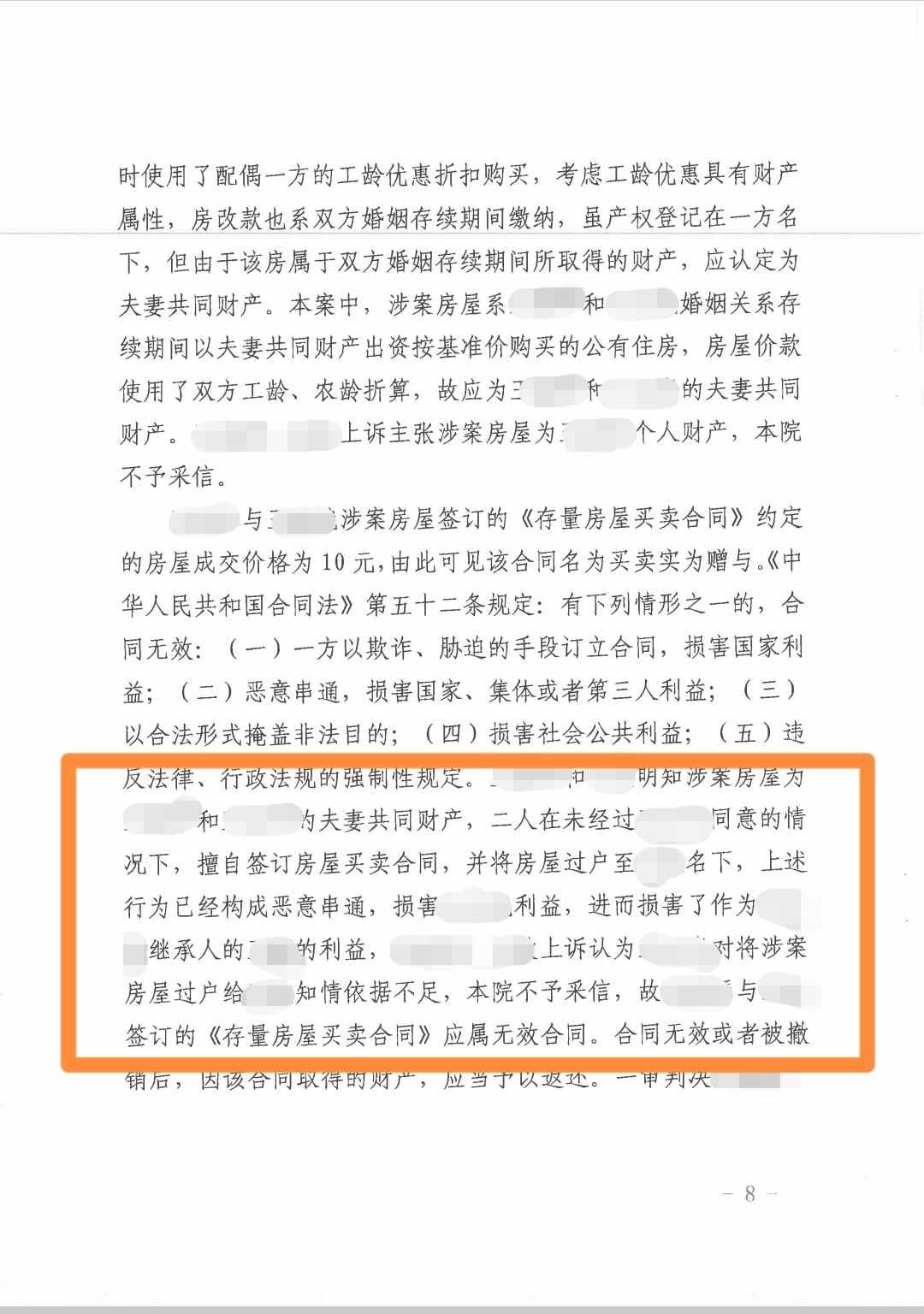

江西省吉水縣人民法院經審理認為:本案訴爭房屋雖然登記在被告名下,但各種建房手續及建房資金是由被告父親柯某某、第三人周某辦理及提供,而且1989年該房屋竣工時原告與被告尚未結婚。故該房屋可認定為柯某某與第三人周某的夫妻共同財產.而不屬于原被告的夫妻共同財產。原告要求分割訴爭房屋價值的訴訟請求缺乏事實依據,法院不予支持。第三人周某主張該房屋系其與柯某某兩人的夫妻共同財產,其主張符合事實.于法有據,本院予以支持。根據民事訴訟法第六十四條第一款,最高人民法院《關于民事訴訟證據若干規定》第2條,民法通則第七十一條、第七十五條之規定,判決如下:一、駁回原告張某要求分割訴爭房屋的訴訟請求。二、本案所涉訴爭房屋應為第三人周某與柯某某(已故)的夫妻共同財產。

宣判后.原告張某不服一審判決,向吉安市中級人民法院提起上訴。理由為:1.上訴人、被上訴人和柯某某均參與了訴爭房屋的申請建設手續,但這種參與不具有取得房屋所有權的直接效力。更何況柯某某只是參與了房屋的建設申報手續,并無證據證明其是出資人2、根據法律規定,不動產所有權的取得以登記為準,這也是不動產所有權唯一的公示方式。為此,請求二審法院改判本案所涉房屋為上訴人與被上訴人的夫妻共同財產并依法予以分割。江西省吉安市中級人民法院經審理認為,本案訴爭房屋系柯某某以子女的名義申請購地建造,被上訴人柯某所提交的證據較客觀地反映了該房屋系被上訴人的父母出資建造,而且房屋建造時被上訴人參加工作也僅有幾年。其無能力出資建造該房,截至房屋竣工時,上訴人與被上訴人也尚未結婚。此外,本案所涉房屋一直由被上訴人的父母居住,第三人周某至今仍居住于該房屋,而上訴人、被上訴人在婚姻關系存續期間居住于該房屋,此后因無自己所有的住房進而取得了單位的房改房,并在該房中居住至離婚。綜合以上情況.被上訴人的證據足以證明訴爭房屋的真正權利狀況與不動產登記狀況不一致,即本案所涉房屋的實際所有人為原審第三人周某與柯某某。原審認定事實清楚,證據充分,適用法律正確,程序合法。據此.二審法院根據民事訴訟法第一百五十三條第一款第(一)項之規定,判決駁回上訴,維持原判。[page]

【評析】

實踐中,經常有些父母出于種種原因,如擔心若干年后遺產繼承要交遺產稅或者是怕露富而將房產分散,或者是為逃避債務、轉移財產等而將自己建造或購買的房產登記在子女的名下,甚至有些父母是將自住房都登記在其子女的名下。子女名下的此類房產在進行分割、變賣、典當、抵押的過程中經常產生糾紛。

本案首要解決的問題是確認訴爭房屋實際上由誰出資建造,其次是訴爭房屋登記在被告柯某名下的行為應如何認定。

一、柯某某與周某因建造行為取得訴爭房屋事實上的所有權。

本案中,訴爭房屋雖然是柯某某于1986年以子女的名義申請購地建房,但該房屋系1987年動工興建,1989年建成,而原告張某與被告柯某系房屋竣工后于1990年結婚。而且張某與柯某均剛剛參加工作.從客觀上來看他倆無能力出資建造該房屋。訴爭房屋系柯某某及周某出資建造, 自建成之日起,柯某某及周某即取得了該房屋事實上的所有權。根據物權法規定.因合法建造等事實行為設立物權的,自事實行為成就時,就當然地取得該房屋的所有權,這種所有權屬于事實上的所有權,不以登記和交付為取得要件。

二、訴爭房屋所有權人登記為柯某.只能推定柯某為法律上的權利人

不動產登記,是指國家登記機構將不動產物權的設立和變動的事項記載于不動產登記簿并供公眾查閱。雖然我國物權法規定不動產登記簿是物權歸屬和內容的根據,但是,登記記載的權利人只是應當推定為法律上的權利人,并不是物權的最終認定,如果其他利害關系人具有足夠的證據可以證明登記記載確有錯誤,登記記載就會被推翻,法院就應當直接根據反證認定爭議財產的物權歸屬。

三、柯某某將房屋登記在柯某名下的行為不宜認定為贈與。

本案柯某某及第三人周某是房屋事實上的所有權人,但柯某某將房屋登記在柯某名下是否成立贈與關系這是判斷訴爭房屋歸屬的關鍵。贈與合同是贈與人將自己的財產無償給予受贈人,受贈人表示接受贈與的合同。贈與人將標的物實際交付給受贈人,贈與合同生效,贈與關系成立.不動產房屋則經過登記即為交付。實踐中經常有父母將自己的房屋登記在子女的名下,對這種行為是否能夠認定為贈與?筆者認為應從以下幾方面來分析:第一,看父母與子女間是否有書面的贈與合同或者口頭上明確的贈與與接受贈與的表示,若有,又辦理了產權登記,應認定贈與關系成立。第二,沒有明確的贈與表示,僅有事實上的登記行為,則要看該房屋是否履行了事實上的交付行為。以及該登記行為是基于什么目的而作為的。如果父母純粹是為子女結婚而出資建房或購房并且事實上已交付,從行為目的及行為本身來推斷,贈與與接受贈與的意思表示比較明確,應認定贈與關系成立。如果父母不是為子女結婚,而是將自己的房屋甚至是自住房屋基于其他種種原因登記在子女的名下,并且沒有事實上的交付行為,甚至該父母一直居住于該房屋,則不宜認定為贈與關系,因為僅根據登記行為而在事實上沒有履行交付行為,無法明確推斷出當事人贈與與接受贈與的意思表示。從充分保護公民最基本的居住權利出發,每一個公民的基本居住權具有根本上的優先性,若將父母所有且一直居住的登記在子女名下的房屋.認定贈與關系成立,即房屋歸屬子女所有.則嚴重侵害公民最基本的居住權。故不宜認定為贈與關系成立,這也是法律規則制度建構的基礎。[page]

綜上,本案中,柯某某與第三人周某在柯某結婚前建房,并取得了該房屋事實上的所有權,而且建房是為了自住,該房屋也一直由柯某某及周某居住至今,而張某與柯某結婚后的共同居住只是一種暫時借住.其后張某與柯某即搬出居住,可見柯某某與周某并沒有在事實上將訴爭房屋交付給張某與柯1司,僅僅根據柯某某將房屋登記在柯某名下的行為,不能推斷出贈與與接受贈予的意思表示,該行為不宜認定為贈與關系,訴爭房屋不屬于張某與柯某的夫妻共同財產,法院應駁回張某的訴訟請求,確認該房屋系第三人周某與柯某某兩人的夫妻共同財產。

點贊

點贊

收藏

收藏