離婚損害賠償的適用與思考

崔玉君律師2022.02.11382人閱讀

崔玉君律師2022.02.11382人閱讀

導讀:

離婚損害賠償的適用與思考最高人民法院關于廢止部分司法解釋及相關規范性文件的決定為切實實施民法典,保證國家法律統一正確適用,根據《中華人民共和國民法典》等法律規定,結合審判實際,現決定廢止《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法總則〉訴訟時效制度若干問題的解釋》等116件司法解釋及相關規范性文件。關鍵詞:離婚損害賠償、重婚、家庭暴力、有配偶者與他人同居、虐待遺棄家庭成員、離婚離婚損害賠償的司法適用,這個問題是2001年修訂后的《婚姻法》所涉及的一個新課題。那么離婚損害賠償的適用與思考。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

離婚損害賠償的適用與思考最高人民法院關于廢止部分司法解釋及相關規范性文件的決定為切實實施民法典,保證國家法律統一正確適用,根據《中華人民共和國民法典》等法律規定,結合審判實際,現決定廢止《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法總則〉訴訟時效制度若干問題的解釋》等116件司法解釋及相關規范性文件。關鍵詞:離婚損害賠償、重婚、家庭暴力、有配偶者與他人同居、虐待遺棄家庭成員、離婚離婚損害賠償的司法適用,這個問題是2001年修訂后的《婚姻法》所涉及的一個新課題。關于離婚損害賠償的適用與思考的法律問題,大律網小編為大家整理了婚姻家庭律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

離婚損害賠償的適用與思考

【注意】最高人民法院關于廢止部分司法解釋及相關規范性文件的決定(2020年12月23日最高人民法院審判委員會第1823次會議通過,自2021年1月1日起施行)為切實實施民法典,保證國家法律統一正確適用,根據《中華人民共和國民法典》等法律規定,結合審判實際,現決定廢止《最高人民法院關于適用〈中華人民共和國民法總則〉訴訟時效制度若干問題的解釋》等116件司法解釋及相關規范性文件(目錄附后)。本決定自2021年1月1日起施行。

《民法典》自2021年1月1日起施行。《婚姻法》、《繼承法》、《民法通則》、《收養法》、《擔保法》、《合同法》、《物權法》、《侵權責任法》、《民法總則》同時廢止。

隨著改革開放的深入,人們生活條件的提高,致使婚姻家庭領域出現了一些新情況、新問題,突出表現在重婚現象呈增多趨勢,另外,有配偶者與他人同居也比較嚴重,這樣使本應幸福、和睦的婚姻關系產生了危機,甚至走向了破裂。2001年新修訂的《婚姻法》增加無效婚姻制度、離婚損害賠償制度,其中引人注目和引起各界觀注的是,離婚損害賠償制度的確立,其中對重婚、有配偶者與他人者同居、家庭暴力、家庭成員虐待遺棄,無過錯方可請求在解除婚姻同時,主張離婚損害賠償,這無異是我國婚姻保障制度內容的重大完善和補充,不但其豐富我國婚姻家庭內容,同時為無過錯方在離婚時主張損害賠償提供了強有力的法律保障,同時亦是對導致離婚損害賠償的行為的否定和擯棄,對于引導和規范我國婚姻家庭向健康的方向發展具有指引作用。

關鍵詞:離婚損害賠償、重婚、家庭暴力、有配偶者與他人同居、虐待遺棄家庭成員、離婚

離婚損害賠償的司法適用,這個問題是2001年修訂后的《婚姻法》所涉及的一個新課題。為了全面理解這個問題,首先,我們有必要了解一下2001年《婚姻法》的產生背景;其次,要熟悉離婚過程中的損害賠償的內容以及我們在審判實踐中是如何確定這個問題的;第三,我們探討一下進行離婚損害賠償的數額確定問題。

一、2001年修改后的《婚姻法》的立法進程與背景

中華人民共和國成立50年來,婚姻家庭制度的建立和自我完善邁出三大步,并在婚姻家庭立法史上樹起了三個里程碑,這就是1950年5月1日公布施行的《中華人民共和國婚姻法》(以下簡稱1950年《婚姻法》)完成了婚姻家庭制度破舊立新的歷史重任。1980年公布施行的《中華人民共和國婚姻法》(以下簡稱1980年《婚姻法》),在改革開放中維護和鞏固了社會主義婚姻家庭制度。2001年修改通過的《中華人民共和國婚姻法》(以下簡稱2001年《婚姻法》)根據當前婚姻家庭領域里出現的新情況、新問題,對我國社會主義婚姻家庭制度進行了補充和完善,掀開新世紀家庭法制建設的新篇章。

20年來,人們對婚姻家庭的質量有了新的標準和要求,特別是由于國門打開,西風東漸,致使婚姻家庭領域出現了一些新情況、新問題。突出表現在:一些地方重婚現象呈增多趨勢,“包養情婦”、“包二奶”、“姘居”等破壞一夫一妻婚姻家庭比較嚴重;家庭暴力問題在一些地方和家庭比較突出,導致離婚和人身傷害案件增多;對婚姻的成立只有正面的規定,卻沒有關于無效婚姻的規定;離婚法定理由的規定過于原則籠統,缺乏可操作性,人為因素比較大;有些條文不適合于今天的社會生活和婚姻家庭的發展,例如夫妻財產制,把婚后所得共同制作為法定的夫妻財產制,規定過于簡單。1980年《婚姻法》產生于改革開放前期,當時我國實行的是公有制和計劃經濟,社會財產狀況非常簡單,所有制形式主要有兩種:全民所有制和集體所有制,婚姻內部的家庭財產關系也是很簡單的。隨著經濟的發展,社會財產狀況和家庭財產狀況發生了很大變化,我國的家庭經濟職能有所強化,婚姻家庭中的財產關系也比過去更加復雜化、多元化,原來的夫妻財產制已經不適應現在的情況,所以要完善夫妻財產制,對法定的夫妻財產制定進行修改,對夫妻之間的財產約定作出比過去更為詳盡的規定。從我國《憲法》關于所有制規定的變化可以看出,我國經濟成分日趨多元化,國家加大了對個體經濟、私營經濟等非公有制經濟的保護。1999年3月15日第九屆全國人大第二次會議通過的《中華人民共和國憲法修正案》將《憲法》第十一條“在法律規定范圍內的城鄉勞動者個體經濟,是社會主義公有制經濟的補充。國家保護個體經濟的合法權利和利益。”

2001年4月28日,九屆全國人大常委會第二十一次會議通過了《關于修改中華人民共和國婚姻法的決定》,于當日公布之日起施行。新修訂的《婚姻法》分6章51條,增設了無效婚姻制度,離婚損害賠償制度,探視權,家庭暴力的救助措施;對夫妻財產制、離婚的法定理由,妨害婚姻家庭關系行為的法律責任等做了更明晰的規定。這部《婚姻法》將同1950年制定的婚姻法一樣,對我國婚姻家庭關系產生重大而深遠的影響,并載入共和國法制建設的史冊。可以說,這次修改婚姻法的整個過程都是以一種前所未有的廣泛、公開、透明的開放式姿態呈現在人們面前,使婚姻法的修改過程體現了一種最大程度的全民參與性。使法律更好地體現了人民的意志和要求,提高立法工作的水平效率。法律界人士稱,此舉表明中國立法工作向民主化和科學化又邁出了重要步伐。

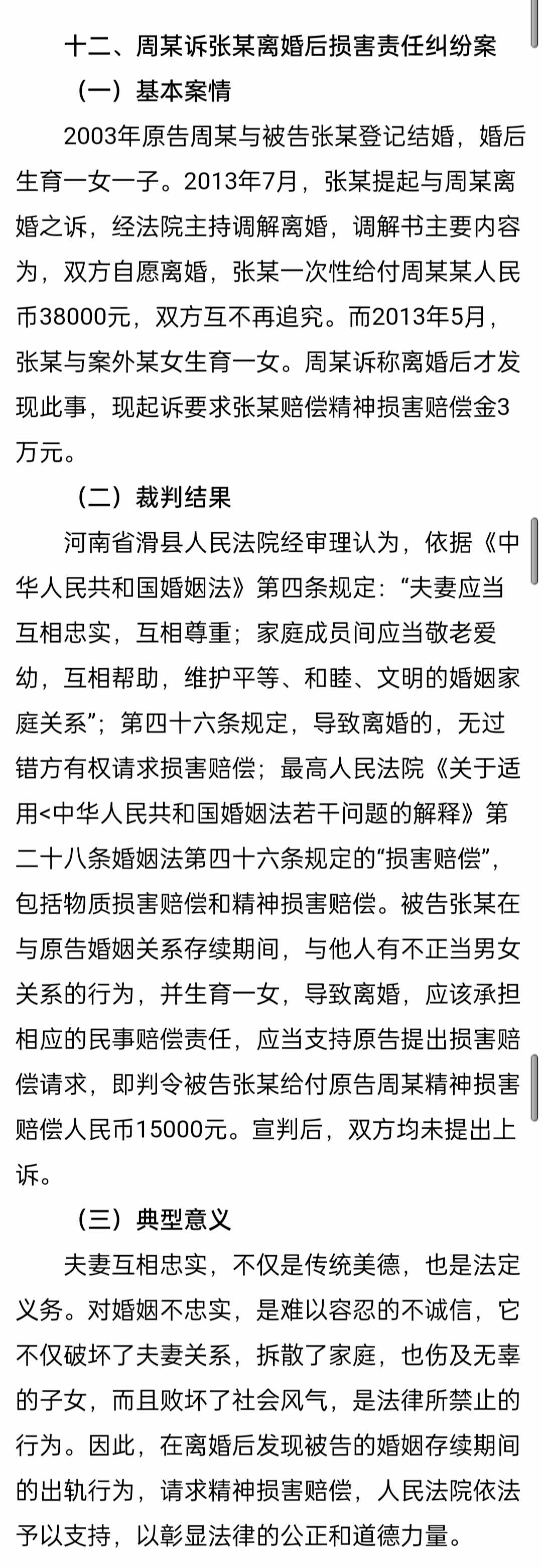

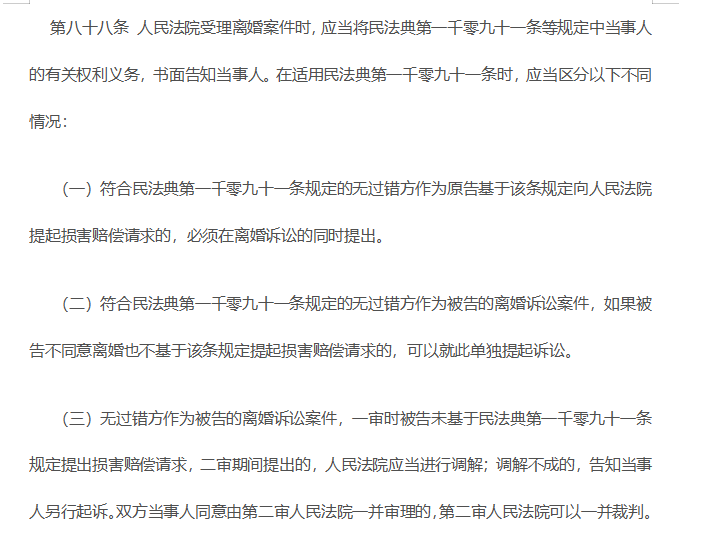

二、離婚損害賠償制度的具體內容及其在司法實踐中的適用

2001年的《婚姻法》第三條第二款規定:“禁止重婚,禁止有配偶者與他人同居,禁止家庭暴力,禁止家庭成員間的虐待和遺棄”這一條是關于婚姻家庭關系中的禁止規定。第四十六條規定:“有下列情形之一、導致離婚的,無過錯方有權請求損害賠償:(1)重婚的;(2)有配偶者與他人同居的;(3)實施家庭暴力的;(4)虐待、遺棄家庭成員的”,本條是關于離婚無過錯方有權請求損害賠償的規定。

(一)、婚姻過錯損害賠償的依據可以從兩個方面來理解:一是婚姻本身的性質。我們知道,結婚是男女雙方自愿的行為,這種行為符合國家關于結婚的規定,經國家婚姻登記機關登記,婚姻關系正式成立。婚姻法屬于民法范疇,民事法律關系的特點之一是自愿、平等。因此,有專家學者認為,婚姻是契約。西方啟蒙時期資產階級學者在幾百年前指出,婚姻是契約。婚姻是契約,符合合同的基本定義,婚姻自由包括離婚自由,可以理解為男女雙方可以自由地締結婚姻,也可以自愿地解除婚姻,只有在夫妻雙方離婚時達不成協議時,才需要國家法律介入。如果婚姻是合同,或相當于合同,那么當一方做出違反合同條款的事(如重婚、姘居)違反了婚姻中要求夫妻雙方互相忠實的義務,無過錯方自然可以請求損害賠償。二是由于過錯方的行為導致婚姻關系解除,對于無過錯方,肯定會造成損害,有損害,自然應當予以賠償。

(二)、過錯賠償包括賠償精神損失。認為婚姻是契約,是有一定道理的,但這種契約,與一般民事合同又有區別。民事合同中的標的,往往可以計量,可以替代,甚至可以重做,而婚姻合同的標的,卻是雙方組成家庭,共同生活,是夫妻感情,是婚姻關系本身。它往往不可計量,難以替代,甚至是難以感受和把握的。不論怎樣,由于一方過錯導致離婚的,無過錯方受到損害是肯定的,損害包括物質經濟方面的,也包括精神方面的。因此有權要求賠償,包括要求精神損害的賠償。精神賠償已經有了法律依據。最高人民法院《關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》規定,對違反社會公共利益、社會公德侵害他人隱私或者其他人格利益,受害人以侵權為由向人民法院起訴請求賠償精神損失的,人民法院應當依法受理。該解釋還對精神損害的數額的確定做了原則規定。

由于離婚涉及到婚姻關系存續期間家庭財產的分割,這種分割,應當考慮到無過錯方和子女的權益,這種對無過錯方的保護,并不是離婚賠償。不能認為離婚對無過錯方多分一些財產,就等于是賠償了。過錯賠償制度的確立,是基于離婚時無過錯方的損害,由于離婚,無過錯方受到損害,產生了無過錯方的賠償請求。至于家庭財產的分割,可以考慮無過錯方的經濟狀況,也可以從保護無過錯方的利益出發,予以照顧和傾斜。對于生活困難的無過錯方,法院還可以判決有過錯方給予一定的經濟幫助。但這不是損害賠償的內容。

(三)、追究離婚時有過錯方配偶方的損害賠償責任。它的構成要件:一是配偶一方的行為有重大過錯的,而對方本身行為無過錯;二是因上述過錯行為而導致夫妻離婚的損害后果,需要強調的是在婚姻關系存續期間,無過錯一方配偶不得以對方有過錯為由提起損害賠償之訴;三是無過錯方因對方的過錯行為而受到精神或物質損害,行為與損害結果具有因果關系;四是實施違法行為的配偶一方須在主觀上有過錯。有已違反婚姻法或其他法律的過錯,以上四個要件必須同時具備,即構成離婚損害賠償的民事責任。它有三個方面的功能:(1)填補損害;(2)精神撫慰;(3)制裁和預防違法行為。但對損害賠償要嚴格掌握,不能任意擴大賠償范圍。下面,咱們就具體來看一下什么是重婚,有配偶者與他人同居如何解釋?家庭暴力、家庭成員的虐待和遺棄指什么,同時在現實生活中的法律適用問題。

三、重婚、有配偶者與他人同居、家庭暴力、家庭成員間的虐待和遺棄的法律具體規定

(一)、重婚,是指已婚男、女又與他人結婚或是明知他人有配偶而與之結婚的違法行為,即某人已經有了一個婚姻關系,后又與他人締結了第二個婚姻關系,前者叫前婚,后者叫后婚。重婚有兩種形式:一是法律上的重婚。即前婚未解除,又與他人辦理了結婚登記手續而構成的重婚。只要雙方辦理了結婚登記手續,不論雙方是否同居,是否舉行婚禮,重婚即已形成;二是事實上的重婚,即前婚未解除,又與他人以夫妻名義同居生活,雖然未辦理結婚登記手續,但事實上已構成重婚。在現實生活中,事實上的重婚占多數。因為形成法律上的重婚要辦理結婚登記,登記時當事人要持介紹信、戶口薄等證明,如果不是采取隱瞞、欺騙手段,一般不易形成法律上的重婚。

重婚不具有婚姻的法律效力,處理重婚案件的原則是:一是一般均承認和保護前婚,否認和解除后婚。但是在處理具體問題時,還要從實際情況出發,考慮重婚形成的原因、后果和情節,分清情況,叉別對待;二是當事人構成重婚的,按刑法的有關規定予以制裁。修訂后的我國《刑法》第二百五十八條規定:“有配偶而重婚的,或者明知他人有配偶而與之結婚的,處2年以下有期徒刑或者拘役”。可見,應按重婚罪追究刑事責任的,是實施重婚行為的有配偶和明知故犯的無配偶者;反之,不知他人已有配偶而與之結婚的無配偶者,不是重婚罪的主體。后一種情況,往往是由于有配偶的欺騙、隱瞞而造成的,對于沒有重婚故意的無配偶者,僅產生婚姻無效的民事后果,并不產生重婚罪的刑事后果。

此外,我們在審判實踐中要區別1950年《婚姻法》頒布前后的重婚、納妾問題。納妾指有配偶的男子又娶女子為偏房。妾是舊社會一夫一多妻制的產物。1950年《婚姻法》頒布前形成的重婚、納妾,為舊社會遺留下來的問題,一般那不予追究。如果男方一直與妻、妾共同,并未離婚,男方死亡時,妻、妾均有繼承其遺產的權利,而1950年《婚姻法》頒布后形成的重婚、納妾,不僅是完全無效的,而且,應當追究其法律責任,如果“包養二奶”公開與妻同堂的,相當于納妾,應予以懲罰。

點贊

點贊

收藏

收藏