什么是離婚損害賠償,離婚損害賠償認定標準

黃東潔律師2023.04.1936人閱讀

黃東潔律師2023.04.1936人閱讀

導讀:

離婚損害賠償是指因夫妻一方存在重大過錯致使婚姻關系破裂,無過錯方可主張過錯方對其遭受的損失予以賠償?shù)姆芍贫取1疚慕Y合司法實踐中的典型案例,對離婚損害賠償認定進行總結。

離婚損害賠償是指因夫妻一方存在重大過錯致使婚姻關系破裂,無過錯方可主張過錯方對其遭受的損失予以賠償?shù)姆芍贫取!痘橐龇ā吩?001年修訂時首次確立離婚損害賠償制度,《民法典》在此基礎上新增“有其他重大過錯”這一兜底條款,擴大了該制度的適用范圍。上述規(guī)定有利于有效制約婚姻過錯方、保障無過錯方的合法權益,彰顯了社會主義核心價值觀,但在具體適用中也存在諸多分歧,亟待統(tǒng)一適法。本文結合司法實踐中的典型案例,對離婚損害賠償認定進行總結。

離婚損害賠償認定典型案例

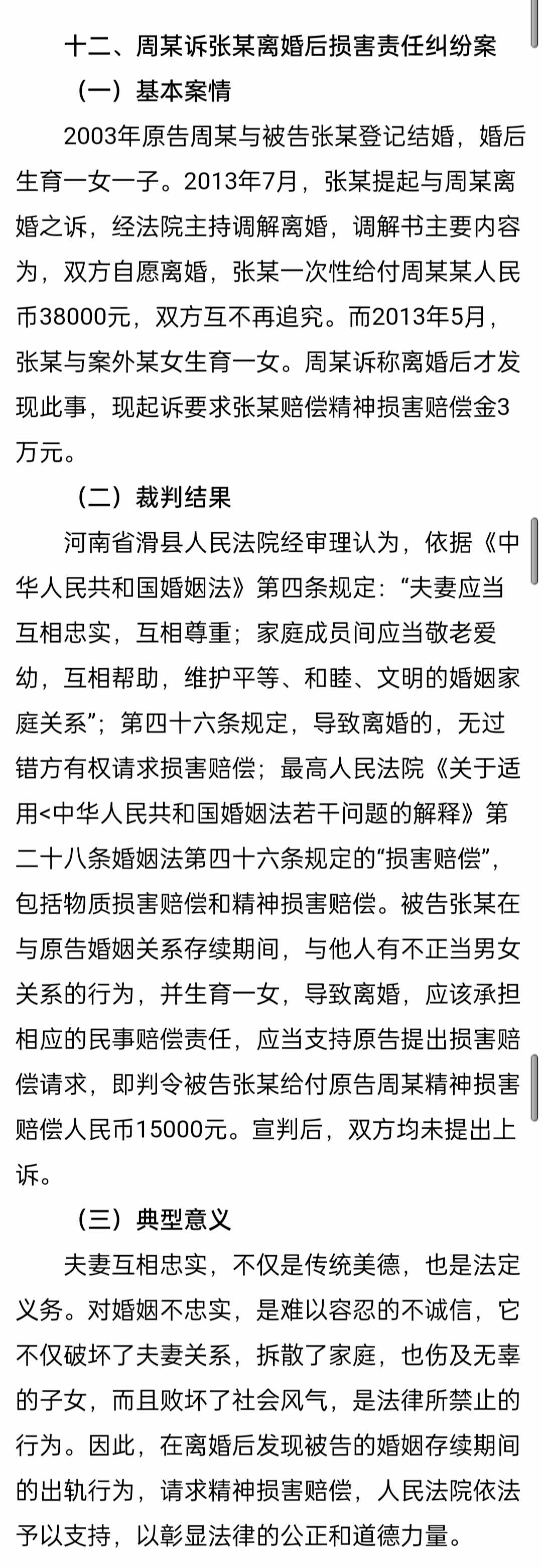

案例一:離婚損害賠涉及損害事實的認定

譚某與劉某辦理離婚登記后,向法院提起離婚損害賠償訴訟,稱劉某長期對其實施家庭暴力,還與婚外異性同居多年,導致夫妻感情破裂。為此,譚某提供雙方爭吵的錄音和報警回執(zhí)單、劉某與異性開房的視頻截圖以資證明。劉某否認其實施家庭暴力,亦否認同居事實,表示雙方婚后因常有爭吵、感情不和而離婚。此外,劉某承認其確與婚外異性開過一次房,但當時已在與譚某辦理協(xié)議離婚的過程中,不應成為譚某提起該訴的理由。

案例二:離婚損害賠涉及證據(jù)效力的判定

張某與王某結婚后,王某被公司外派出國。王某回國后,因偶然機會發(fā)現(xiàn)張某的筆記本和一些避孕用品、藥品。筆記本內(nèi),張某以《邁克的風流韻事》為題,撰寫了主人公邁克與多名女子有染的文字內(nèi)容。王某閱讀后認為邁克即為張某的化名,遂起訴離婚,并要求張某賠償感情損失。張某辯稱,作為王某起訴依據(jù)的筆記本系其排遣寂寞的方式,內(nèi)容并非事實,故不同意離婚與賠償損失。

案例三:離婚損害賠涉及兜底條款的界定

黃某與方某結婚15年,育有一女13歲,夫妻雙方因女兒教育問題產(chǎn)生矛盾。方某對女兒是否親生產(chǎn)生疑慮,遂帶女兒前往鑒定機構進行親子鑒定,結論為方某與女兒不符合遺傳定律,即排除存在親子關系。方某遂起訴要求與黃某離婚,并要求黃某承擔損害賠償責任。訴訟中,黃某同意離婚但不認可鑒定結論,亦不愿另行進行親子鑒定。

案例四:離婚損害賠涉及賠償數(shù)額的確定

董某與陳某協(xié)議離婚后,董某訴至法院,稱雙方結婚后發(fā)現(xiàn)陳某存在嫖賭毒行為,給己方帶來嚴重的精神打擊和心理創(chuàng)傷,導致雙方感情破裂而離婚,請求陳某支付離婚損害賠償20萬元。陳某承認自己因賭博行為被行政拘留,在婚姻中存在一定過錯,但認為董某提出的離婚損害賠償金額過高。

離婚損害賠償?shù)恼J定標準

1.“重婚”的認定

重婚包含兩種情形:一是有配偶者與他人登記結婚,即法律上的重婚;二是有配偶者雖未與他人登記結婚,但以夫妻名義對外共同生活,即事實上的重婚。對此,尤需審查事實重婚和婚姻過錯方與他人同居的區(qū)別,主要在于是否存在對外示明虛假“夫妻身份”并得到他人認可的事實。因此,在審查是否存在以夫妻名義對外共同生活的事實時,應結合事實重婚“夫妻身份”的公示性與公認性的本質特征進行認定。

2.“家庭暴力”的認定

關于家庭暴力的認定,實踐中存在一定分歧,但已形成以下共識:

(1)甄別暴力類型及其危害性。身體暴力往往表現(xiàn)為毆打、捆綁、殘害、限制人身自由等方式;精神暴力主要表現(xiàn)為侮辱、謾罵、誹謗、宣揚隱私、人格貶損、恐嚇、威脅、跟蹤、騷擾等行為。需要指出的是,暴力后果應達到導致雙方離婚并需賠償?shù)某潭取?/p>

(2)在因家庭暴力引發(fā)的離婚損害賠償案件中,法院在認定過錯方的相關行為是否屬于家庭暴力時,不以該行為造成傷害后果為前提,只要過錯方作出暴力行為即可認定。

(3)區(qū)分家庭暴力與一般家庭沖突。家庭暴力強調(diào)一方經(jīng)常對另一方實施身體及精神上的嚴重加害,而非偶發(fā)的、不特定的、危害后果不大的家庭沖突。如案例一中,離婚協(xié)議記載雙方因生活瑣事吵架,并未提及因家庭暴力導致離婚,且僅憑訴訟中所述的一次雙方吵架、打架也難以認定為家庭暴力,故法院未支持譚某以該情形提出的離婚損害賠償請求。

3.“與他人同居”的認定

與他人同居,是指有配偶者與婚外異性,不以夫妻名義,持續(xù)、穩(wěn)定地共同居住。一般情況下,該項事實的認定應把握以下四方面特征:一是當事人有較為固定的住所,二是保持較穩(wěn)定的性關系,三是持續(xù)或較長時間在一起共同生活,四是雙方不以夫妻名義共同生活。

4.“虐待、遺棄”的認定

持續(xù)性、經(jīng)常性的家庭暴力,可以認定為“虐待”。在事實認定時應審查相關證據(jù)能否反映損害行為具有持續(xù)性、經(jīng)常性狀態(tài)這一顯著特性。“遺棄”指的是夫妻間對年老、年幼、患病或沒有獨立生活能力,需要扶助、撫養(yǎng)的另一方或其他家庭成員,故意不履行其應盡義務導致離婚的行為。被虐待、遺棄的對象,可以是夫妻無過錯方,亦可是其他家庭成員。此處的家庭成員,應為組成相對穩(wěn)定家庭基本結構的近親屬,如共同生活的一方或雙方父母、未成年或無獨立生活能力的成年兄弟姐妹等。

離婚損害賠償數(shù)額的確定

1.物質損害賠償

物質損失為婚內(nèi)一方實施損害行為引起的人身傷害損失、財產(chǎn)的實際減少、可得財產(chǎn)利益的喪失等。因相關可期待權益已包括在離婚家務勞動補償制度、離婚經(jīng)濟幫助制度這兩項離婚救濟制度中,故物質損害賠償不包括喪失法定繼承權、喪失扶養(yǎng)請求權等可期待利益損失。物質損害賠償一般以過錯方行為所造成的實際財產(chǎn)損失多少為賠償依據(jù),如獲取人身保護令的費用、心理康復費、親子關系鑒定費等損失。

2.精神損害賠償

判斷精神損害程度具有較強的主觀性,為適當限制法官的自由裁量權,促進司法裁判尺度合理、統(tǒng)一,應遵循三項原則:一是撫慰為主、補償為輔原則。通過賠償,達到撫慰婚姻無過錯方心理創(chuàng)傷和精神痛苦的目的,實現(xiàn)對過錯方的有效制裁。二是適當限制原則。各地對精神損害賠償數(shù)額的最高限額等有規(guī)定的,以有關規(guī)定為準。三是酌定原則。基于精神損害涉及的生理、心理及人格利益損害難以判斷,必須由法官根據(jù)不同損害的情形酌情確定。

由于精神損害沒有一定的物理形態(tài),受害的無過錯方很難舉證,也難以量化計算。實踐中,在確定離婚精神損害賠償數(shù)額時,一般采取法定加酌定的綜合方法。所謂法定標準,即按照最高法院《關于確定民事侵權精神損害賠償責任若干問題的解釋》第5條規(guī)定,綜合侵權人過錯程度、具體情節(jié)、造成的后果、獲利情況、侵權人承擔責任的經(jīng)濟能力、受理法院所在地的平均生活水平等六項法定因素進行確定。

(文章來自網(wǎng)絡,如有侵權請聯(lián)系刪除)

點贊

點贊

收藏

收藏