怎么認(rèn)定繼父母與繼子女之間的撫育關(guān)系

馮清琴律師2022.02.13210人閱讀

馮清琴律師2022.02.13210人閱讀

導(dǎo)讀:

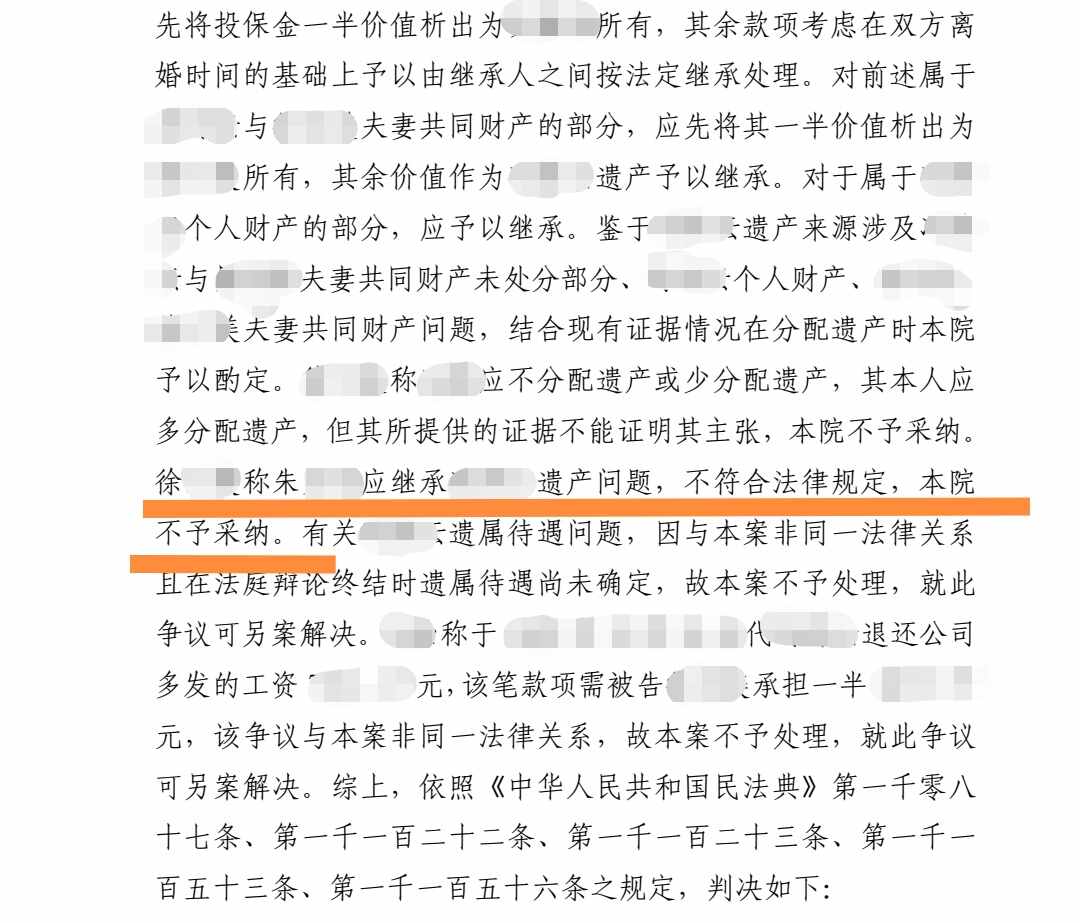

分歧:第一種觀點認(rèn)為,甲乙二人在劉某再婚時均未滿18周歲,劉某有撫養(yǎng)二子女的義務(wù),劉-張再婚后,張某自然和甲乙建立了教育撫養(yǎng)關(guān)系,根據(jù)民法典規(guī)定,建立了撫養(yǎng)關(guān)系的繼父母子女之間可以相互繼承,故,甲乙有權(quán)繼承張某的遺產(chǎn);第二種觀點認(rèn)為,甲乙在劉-張再婚時已接近成年,且未與劉-張某在一起生活,他們之間沒有建立教育撫養(yǎng)關(guān)系,故不能依照父母子女的關(guān)系享有繼承權(quán)。繼父母子女之間是一種擬制血親關(guān)系,其權(quán)利義務(wù)是建立在事實的教育撫養(yǎng)關(guān)系成立基礎(chǔ)的。對于贈與行為,即使繼父母贈與繼子女的財物較多,可能超出繼子女所需的撫養(yǎng)教育費用,也不能認(rèn)定雙方形成了撫養(yǎng)教育關(guān)系。那么怎么認(rèn)定繼父母與繼子女之間的撫育關(guān)系。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識,希望能幫助大家。

分歧:第一種觀點認(rèn)為,甲乙二人在劉某再婚時均未滿18周歲,劉某有撫養(yǎng)二子女的義務(wù),劉-張再婚后,張某自然和甲乙建立了教育撫養(yǎng)關(guān)系,根據(jù)民法典規(guī)定,建立了撫養(yǎng)關(guān)系的繼父母子女之間可以相互繼承,故,甲乙有權(quán)繼承張某的遺產(chǎn);第二種觀點認(rèn)為,甲乙在劉-張再婚時已接近成年,且未與劉-張某在一起生活,他們之間沒有建立教育撫養(yǎng)關(guān)系,故不能依照父母子女的關(guān)系享有繼承權(quán)。繼父母子女之間是一種擬制血親關(guān)系,其權(quán)利義務(wù)是建立在事實的教育撫養(yǎng)關(guān)系成立基礎(chǔ)的。對于贈與行為,即使繼父母贈與繼子女的財物較多,可能超出繼子女所需的撫養(yǎng)教育費用,也不能認(rèn)定雙方形成了撫養(yǎng)教育關(guān)系。關(guān)于怎么認(rèn)定繼父母與繼子女之間的撫育關(guān)系的法律問題,大律網(wǎng)小編為大家整理了婚姻家庭律師相關(guān)的法律知識,希望能幫助大家。

分歧:第一種觀點認(rèn)為,甲乙二人在劉某再婚時均未滿18周歲,劉某有撫養(yǎng)二子女的義務(wù),劉-張再婚后,張某自然和甲乙建立了教育撫養(yǎng)關(guān)系,根據(jù)民法典規(guī)定,建立了撫養(yǎng)關(guān)系的繼父母子女之間可以相互繼承,故,甲乙有權(quán)繼承張某的遺產(chǎn);第二種觀點認(rèn)為,甲乙在劉-張再婚時已接近成年,且未與劉-張某在一起生活,他們之間沒有建立教育撫養(yǎng)關(guān)系,故不能依照父母子女的關(guān)系享有繼承權(quán)。

評析:筆者贊同第二種觀點,現(xiàn)結(jié)合本案案情分析如下:

1、張某對甲乙無法定的也沒有約定的教育撫養(yǎng)義務(wù),張某生前也沒有教育撫養(yǎng)二子女的意思表示。繼父母子女之間是一種擬制血親關(guān)系,其權(quán)利義務(wù)是建立在事實的教育撫養(yǎng)關(guān)系成立基礎(chǔ)的。沒有客觀的教育撫養(yǎng)行為,就不能形成教育撫養(yǎng)關(guān)系。

2、張某與甲乙二人在身份上沒有彼此認(rèn)可。張-劉二人結(jié)婚后,甲乙二人沒有稱呼張某為“父親”,也沒有把張某作為父親對待,同樣,張某也始終沒有將甲乙作為子女去撫養(yǎng)。據(jù)張某親朋好友證實,張某外出打工掙錢,唯一的目的是為了給其親生子丁蓋房子結(jié)婚,而非為甲乙。另外,在張某身亡后的幾個月的時間里,甲乙始終沒有露面,沒有盡到子女應(yīng)盡的孝道,張某的后事全部由張某親生子女操辦。

3、張-劉二人結(jié)婚后,甲乙未與張-劉共同生活,而是長期在東北隨其舅舅生活。父母對子女的教育撫養(yǎng),一般需要在一起共同生活,彼此才能溝通交流,父母才能對子女進(jìn)行教育撫養(yǎng),而二子女長期不在張-劉二人身邊生活,不具備事實上教育撫養(yǎng)的客觀條件。

4、甲乙在其母親劉某再婚時已經(jīng)接近成年,且劉某與張某婚姻關(guān)系僅存續(xù)十五個月左右,時間太短(特別是甲在張-劉結(jié)婚后五個月就成年了),張某與甲乙從時間上也無法形成教育撫養(yǎng)關(guān)系。由于繼父母子女形成撫養(yǎng)關(guān)系的時間沒有法律的明確規(guī)定,筆者參照國內(nèi)法學(xué)教材以及中國人民大學(xué)王*明教授的觀點,教育撫養(yǎng)關(guān)系的時間標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)持續(xù)在五年以上為宜。另外,從繼子女的角度考慮,如果繼父母對繼子女撫養(yǎng)教育的時間過短,則繼父母的撫養(yǎng)付出比將來繼子女對繼父母的贍養(yǎng)付出要小得多,這樣對繼子女來說顯失公平。

5、假設(shè)張某在十五個月內(nèi)給甲乙買過小物品或給過一些零花錢,也要分清張某是在盡撫養(yǎng)義務(wù)還是贈與行為。筆者認(rèn)為,要認(rèn)定是否形成教育撫養(yǎng)關(guān)系,還要注意撫養(yǎng)行為和贈與行為之間的區(qū)別。撫養(yǎng)是一種長期的、持續(xù)的負(fù)擔(dān)子女生活和教育費用的行為,費用的數(shù)額相對穩(wěn)定。而贈與則是偶爾的給付行為,給付標(biāo)的的價值不確定,一般每次給付都含有特定用意。對于贈與行為,即使繼父母贈與繼子女的財物較多,可能超出繼子女所需的撫養(yǎng)教育費用,也不能認(rèn)定雙方形成了撫養(yǎng)教育關(guān)系。因此,作為長輩的張某即使偶爾有給付行為也不能說明張某有撫養(yǎng)教育二子女的意思,更無法證明二者形成了教育撫養(yǎng)關(guān)系。

綜上,筆者認(rèn)為,在客觀時間、空間以及張某主觀意思表示方面,缺乏教育撫養(yǎng)的必要條件,甲乙和張某沒有建立起教育撫養(yǎng)關(guān)系,雙方的不能依照父母子女關(guān)系確定權(quán)利義務(wù),因此認(rèn)定甲乙無權(quán)繼承張某遺產(chǎn)。

點贊

點贊

收藏

收藏