論不完全合同與合同漏洞補(bǔ)充

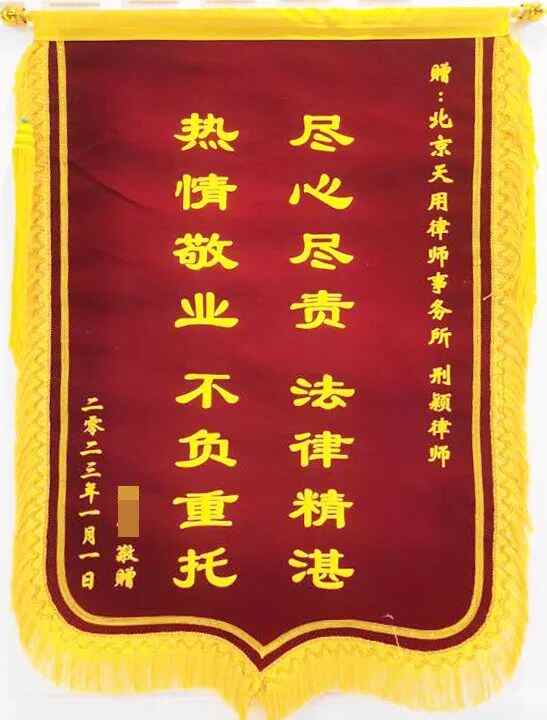

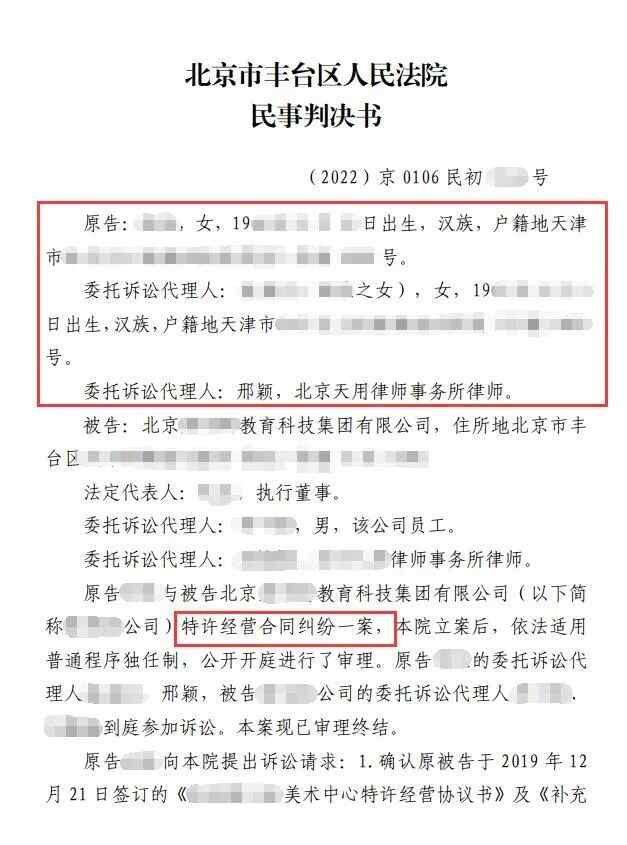

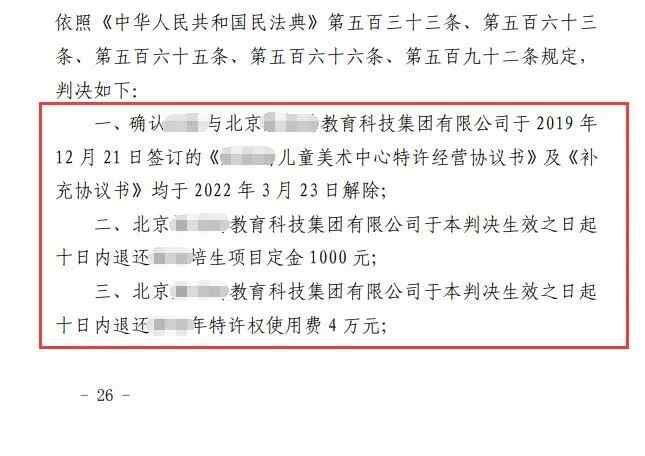

邢穎律師2021.12.31332人閱讀

邢穎律師2021.12.31332人閱讀

導(dǎo)讀:

合同的不完全性產(chǎn)生合同漏洞,合同漏洞補(bǔ)充適用的范圍就是因交易條件的不可觀察性和不可證實(shí)性而產(chǎn)生的不完全合同。通過(guò)誠(chéng)信原則使合同關(guān)系擴(kuò)大,使當(dāng)事人之間的交易關(guān)系處理更有效率更為公正,合同漏洞補(bǔ)充是建立在合同關(guān)系擴(kuò)大化基礎(chǔ)上。那么論不完全合同與合同漏洞補(bǔ)充。大律網(wǎng)小編為大家整理如下相關(guān)知識(shí),希望能幫助大家。

合同的不完全性產(chǎn)生合同漏洞,合同漏洞補(bǔ)充適用的范圍就是因交易條件的不可觀察性和不可證實(shí)性而產(chǎn)生的不完全合同。通過(guò)誠(chéng)信原則使合同關(guān)系擴(kuò)大,使當(dāng)事人之間的交易關(guān)系處理更有效率更為公正,合同漏洞補(bǔ)充是建立在合同關(guān)系擴(kuò)大化基礎(chǔ)上。關(guān)于論不完全合同與合同漏洞補(bǔ)充的法律問(wèn)題,大律網(wǎng)小編為大家整理了合同糾紛律師相關(guān)的法律知識(shí),希望能幫助大家。

摘 要:“牛黃案”己有的幾種法律適用理論都存在忽視當(dāng)事人之間合同關(guān)系的缺點(diǎn),本文借鑒契約經(jīng)濟(jì)學(xué)上的不完全合同理論,認(rèn)為“牛黃案”應(yīng)當(dāng)適用合同漏洞補(bǔ)充。合同的不完全性產(chǎn)生合同漏洞,合同漏洞補(bǔ)充適用的范圍就是因交易條件的不可觀察性和不可證實(shí)性而產(chǎn)生的不完全合同。通過(guò)誠(chéng)信原則使合同關(guān)系擴(kuò)大,使當(dāng)事人之間的交易關(guān)系處理更有效率更為公正,合同漏洞補(bǔ)充是建立在合同關(guān)系擴(kuò)大化基礎(chǔ)上。經(jīng)濟(jì)學(xué)里的公平分配合同剩余利益與損失的建議方案也值得合同漏洞補(bǔ)充方法的借鑒。

關(guān)鍵詞:不完全合同;合同漏洞;合同關(guān)系;誠(chéng)實(shí)信用原則

一 “牛黃案”與合同內(nèi)容不明確

日前,人民法院報(bào)進(jìn)行了熱烈的“牛黃案”法律適用討論。案情是這樣的:農(nóng)民張某與某肉聯(lián)廠口頭商定,由肉聯(lián)廠將其兩頭黃牛宰殺,宰殺后凈得牛肉由肉聯(lián)廠收購(gòu),牛頭、牛皮、牛內(nèi)臟等歸肉聯(lián)廠。在宰殺過(guò)程中,肉聯(lián)廠在一頭牛的下水中發(fā)現(xiàn)牛黃70克,將這些牛黃出售,得款2100元。張某去肉聯(lián)廠結(jié)算款項(xiàng)時(shí),得知牛下水中有牛黃,后向肉聯(lián)廠要2100元牛黃款被拒絕,即向法院起訴。

關(guān)于本案,人們的首先思考到的就是原告的行為構(gòu)成重大誤解。原告在與被告協(xié)議時(shí),并不知牛內(nèi)臟中有牛黃存在,如果原告知道有牛黃存在,就不會(huì)與被告訂立那樣的合同。因此,是對(duì)標(biāo)的物的錯(cuò)誤認(rèn)識(shí),合同的訂立存在誤解,應(yīng)認(rèn)定為重大誤解。但是,重大誤解的觀點(diǎn)不能成立:第一,法律上的誤解必須存在于人的意思表示中。在原告與被告訂立合同時(shí),雙方都沒(méi)有發(fā)現(xiàn)牛黃,有關(guān)牛黃事宜根本就未進(jìn)入雙方的意思范疇。第二,法律有關(guān)重大誤解的規(guī)則,旨在判斷當(dāng)事人締約時(shí)的真實(shí)意思,而當(dāng)事人的真實(shí)意思必須根據(jù)意思表示時(shí)的情形確定。那些認(rèn)為原告對(duì)合同的訂立存在重大誤解,這是一種事后由判斷者作出附加前提條件的假定,實(shí)際上改變了當(dāng)事人意思表示時(shí)的情形。

既然原告對(duì)牛黃的歸屬?zèng)]有作出意思表示,那么牛黃的所有權(quán)未依合同處分,原告仍然享有牛黃的所有權(quán)。順著兩個(gè)基本思路:其一是從物的性質(zhì)出發(fā),以期適用物權(quán)法規(guī)則來(lái)確定牛黃的歸屬;其二是從當(dāng)事人的意思出發(fā),以期適用債法規(guī)則來(lái)確定牛黃的歸屬,本案將有兩個(gè)結(jié)論。第一,原告享有物上請(qǐng)求權(quán)。其理由是:牛黃與牛分離成為獨(dú)立的物,既非買(mǎi)賣(mài)關(guān)系的標(biāo)的物,亦非贈(zèng)與關(guān)系的標(biāo)的物,所有權(quán)未發(fā)生轉(zhuǎn)移。被告擅自出售牛黃且將所得款據(jù)為己有,顯然侵害了原告對(duì)牛的所有權(quán),原告可以基于對(duì)物的所有權(quán),行使物上請(qǐng)求權(quán),請(qǐng)求被告返還原物,并可以根據(jù)物權(quán)的追及效力,向非善意第三人請(qǐng)求返還原物,若第三人為善意,則可以請(qǐng)求被告(無(wú)權(quán)處分人)賠償損失。第二,被告行為構(gòu)成不當(dāng)?shù)美F淅碛墒牵涸娌⑽磳⑴|S贈(zèng)與被告,所以被告對(duì)牛黃的取得既沒(méi)有法律依據(jù)或合同約定,屬于非法占有,構(gòu)成不當(dāng)?shù)美瑧?yīng)返還原物。基于原物出賣(mài)已不存在,應(yīng)判決返還原物價(jià)款。還有法學(xué)者認(rèn)為物上請(qǐng)求權(quán)與不當(dāng)?shù)美?qǐng)求權(quán)構(gòu)成權(quán)利競(jìng)合。[page]

但是,將牛黃的所有權(quán)與牛的所有權(quán)分離,依據(jù)所有者的意思表示分別轉(zhuǎn)移所有權(quán)的規(guī)則,不利于交易安全與交易便捷。例如在本案中,如果肉聯(lián)廠也沒(méi)有發(fā)現(xiàn)牛黃,將許多牛下水混在一起賣(mài)給零售商,那么誰(shuí)可以對(duì)牛黃主張所有權(quán),是張某還是肉聯(lián)廠?即使能夠判明牛黃出自張某的牛下水,如果張某之牛是半年前買(mǎi)進(jìn)的,牛黃在半年內(nèi)顯然不能長(zhǎng)到70克,那么原先賣(mài)牛給張某的人是否有理由索取牛黃?如果張某之牛在宰殺前曾被多次轉(zhuǎn)賣(mài),是不是所有在前的原賣(mài)主只要能拿出一紙獸醫(yī)醫(yī)學(xué)證明,以證明在他們養(yǎng)牛期間牛黃已經(jīng)存在于牛腹中,就都可以對(duì)牛黃主張所有權(quán)或者分配利益?所以,法學(xué)者又在物權(quán)與債權(quán)的基本思路上提出了兩種新的觀點(diǎn)。第一種觀點(diǎn)認(rèn)為牛黃屬于未發(fā)現(xiàn)物。理由是:當(dāng)牛黃未被肉聯(lián)廠發(fā)現(xiàn)時(shí),牛黃確是一種客觀存在,但牛黃的所有權(quán)卻是不存在的。未發(fā)現(xiàn)其存在的物被發(fā)現(xiàn)后,其所有權(quán)歸屬可按以下三個(gè)原則處理。如果有法律規(guī)定,則依法律規(guī)定;沒(méi)有法律則依約定;既無(wú)法律規(guī)定又無(wú)約定,則依據(jù)先占原則。對(duì)本案應(yīng)以先占原則確定牛黃所有權(quán)的歸屬。牛在活著時(shí),牛黃是牛的附著物;牛在被宰殺解體時(shí),牛黃是牛下水的附著物。由于牛黃被發(fā)現(xiàn)時(shí),牛下水的所有權(quán)已經(jīng)屬于肉聯(lián)廠,因此牛黃的所有權(quán)應(yīng)當(dāng)屬于肉聯(lián)廠。第二種觀點(diǎn)認(rèn)為本案應(yīng)當(dāng)推定適用不當(dāng)?shù)美?ldquo;可考慮采類(lèi)推適用方法,類(lèi)推適用民法通則第九十二條關(guān)于不當(dāng)?shù)美囊?guī)定。之所以稱(chēng)為類(lèi)推適用而非直接適用,因本案牛黃系包藏于贈(zèng)與標(biāo)的物牛下水之中而與牛胃一體,被告依據(jù)合法有效之牛下水贈(zèng)與合同取得牛胃所有權(quán)而因此取得其中包藏之牛黃,與不當(dāng)?shù)美麡?gòu)成要件之無(wú)法律上根據(jù),尚有未合。”

但是,未發(fā)現(xiàn)物說(shuō)與推定的不當(dāng)?shù)美f(shuō)也有不可克服的缺陷,未發(fā)現(xiàn)物說(shuō)認(rèn)為贈(zèng)與合同對(duì)牛黃歸屬?zèng)]有作出規(guī)定,而推定不當(dāng)?shù)美麆t認(rèn)為贈(zèng)與合同對(duì)牛黃歸屬作出了規(guī)定。贈(zèng)與合同內(nèi)容的認(rèn)定是合理解決”牛黃案”的事實(shí)基礎(chǔ),也是法律適用的事實(shí)根據(jù),但是兩種學(xué)說(shuō)于此都沒(méi)有舉出有說(shuō)服力的理由。因此,本文認(rèn)為贈(zèng)與合同對(duì)牛黃的歸屬?zèng)]有明確規(guī)定,構(gòu)成了合同漏洞,應(yīng)當(dāng)適用合同漏洞補(bǔ)充來(lái)完善合同,確定合同各方的權(quán)利義務(wù)關(guān)系。

“合同漏洞,是指合同關(guān)于某事項(xiàng)應(yīng)有訂定而未訂定。易言之,合同的客觀規(guī)范內(nèi)容不能包括某種應(yīng)處理的事項(xiàng)。” 本案在適用合同漏洞補(bǔ)充時(shí)存在三個(gè)法律適用上問(wèn)題:第一,合同當(dāng)事人之間的法律糾紛不一定都是合同糾紛,適用合同法規(guī)則來(lái)處理。例如,合同一方故意毆打另一方,構(gòu)成了侵權(quán)行為,其損害賠償責(zé)任與合同無(wú)關(guān)。但是,另一方是否得因此而解除合同,在合同對(duì)這種情況沒(méi)有約定的情況下,就適用合同漏洞補(bǔ)充來(lái)處理了。因此,當(dāng)事人對(duì)牛黃歸屬?zèng)]有約定是否構(gòu)成合同漏洞?第二,當(dāng)事人在合同訂立時(shí),對(duì)牛黃的歸屬?zèng)]有任何的意思表示,司法上對(duì)牛黃歸屬的合同漏洞補(bǔ)充,是法官依據(jù)裁判權(quán)對(duì)合同的內(nèi)容進(jìn)行填充。合同是當(dāng)事人之間的合意,合同欠缺補(bǔ)充條款成為合同的一部分,是否違反了合同意思自治原則?第三,合同漏洞是合同剩余利益分配規(guī)則的欠缺,而法官對(duì)合同漏洞的補(bǔ)充關(guān)系到當(dāng)事人的責(zé)任的承擔(dān),無(wú)論將牛黃判歸何人,都對(duì)另一方的利益構(gòu)成損害。因此,如何發(fā)展合同漏洞補(bǔ)充的規(guī)則,以控制法官的剩余利益控制權(quán),維護(hù)交易的公平與效率?[page]

上述三個(gè)問(wèn)題關(guān)系到合同漏洞補(bǔ)充的適用范圍、性質(zhì)和規(guī)則的認(rèn)識(shí),合同法理論己有所涉及。本文在借鑒契約經(jīng)濟(jì)學(xué)上的不完全合同理論基礎(chǔ)上,對(duì)這些理論問(wèn)題作出新的解釋。

二 合同漏洞與不完全合同

無(wú)論采取何種形式,合同都是在當(dāng)事人之間進(jìn)行利益再分配的法律手段。合同的宗旨就在于確定利益轉(zhuǎn)讓行為的約束條件,這些條件規(guī)定了利益轉(zhuǎn)讓過(guò)程中當(dāng)事人之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任,以及當(dāng)事人之間的相互制約關(guān)系。合同內(nèi)容的明確約定有助于提高市場(chǎng)交易效率,降低交易成本。市場(chǎng)交易中合同當(dāng)事人的交易成本或交易條件在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況下有時(shí)是可觀察的,可預(yù)測(cè)的,這些成本和條件在簽約時(shí)就會(huì)納入合同中。在這種情況下,即使有簽約成本或交易成本,只要這些成本完全可以納入合同中,合同就是完備的。若合同是完備的,意味著合同事前就可以規(guī)定出合同雙方的權(quán)利和義務(wù),合同雙方只是按照合同條款履行自己的義務(wù),各種合同履行行為都能得到相應(yīng)補(bǔ)償。合同雙方的權(quán)利義務(wù)都是合同明確約定的,合同糾紛也就不可能出現(xiàn),只存在合同是否履行和履行是否得當(dāng)?shù)膯?wèn)題。若交易成本和交易條件中有些是不可觀察,不可預(yù)測(cè)的,則雙方所簽合同就是不完全合同。在合同是不完全的情況下,雙方的權(quán)利義務(wù)處于不確定狀態(tài),合同糾紛的處理才是重要的。經(jīng)濟(jì)學(xué)界在80年代后期,由格羅斯曼(Grossmann,S.)、哈特(Hart,O.)、穆?tīng)?Moore,J.)提出了“不完全合同理論”,這是對(duì)合同理論的重大突破,也為合同漏洞補(bǔ)充理論的發(fā)展開(kāi)拓了途徑。

所謂完全合同,是指締約雙方都能完全預(yù)見(jiàn)合同履行期內(nèi)可能發(fā)生的重要事件,愿意遵守雙方所簽訂的合同條款,當(dāng)締約方對(duì)合同條款產(chǎn)生爭(zhēng)議時(shí),法院能夠強(qiáng)制執(zhí)行合同。完全合同是以完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)的假設(shè)條件為前提。它包括:1、完全合同的個(gè)人理性假設(shè):(1)有理性的決策者具有穩(wěn)定的偏好,并能按偏好次序進(jìn)行選擇,(2)他們?cè)谧非笃脮r(shí)受到約束,(3)他們?cè)诩s束允許的范圍內(nèi)盡量實(shí)現(xiàn)自己的效用最大化。2、完全合同的環(huán)境假設(shè):(1)合同不傷害除合同當(dāng)事人以外的任何人。也就是說(shuō),沒(méi)有不利的第三方效應(yīng)。(2)合同締約方都有關(guān)于其選擇的對(duì)象和結(jié)果的全部信息。(3)合同締約方可以自由地選擇交易伙伴,自愿締結(jié)合同,而不接受、也不能施加市場(chǎng)壟斷權(quán)。(4)交易成本為零。也就是尋找合同伙伴、洽談合同、草擬合同和解決合同糾紛等形成一份完全合同的過(guò)程被假定為無(wú)成本的。在滿(mǎn)足上述假設(shè)條件下,合同當(dāng)事人之間就可以訂立完全合同。 因此,完全合同表現(xiàn)出以下的法律性質(zhì):合同是在有秩序、沒(méi)有外來(lái)干擾的情況下的當(dāng)事人自愿達(dá)成的意思表示一致;合同內(nèi)容在事前能夠明確約定,在事后應(yīng)當(dāng)完全地履行;當(dāng)事人能準(zhǔn)確地預(yù)測(cè)合同履行過(guò)程中所發(fā)生的事件,并能對(duì)這些事件作出雙方同意的事前約定;當(dāng)事人一旦達(dá)成合同,就必須自愿遵守合同,如果發(fā)生合同糾紛,法院能夠強(qiáng)制執(zhí)行合同條款;即使合同存在不完善之處,可以通過(guò)闡釋性的合同解釋分析合同條款具體含義,法官不能創(chuàng)造合同條款代替當(dāng)事人的意思表示。[page]

合同的不完全性是指一個(gè)合同不能準(zhǔn)確和完備地描述與交易有關(guān)的所有未來(lái)可能出現(xiàn)的狀態(tài)以及每種狀態(tài)下合同各方的權(quán)利和義務(wù)。 在實(shí)際的交易中,由于個(gè)人的有限理性,外在世界的復(fù)雜性、不確定性,信息的不對(duì)稱(chēng)和不完全性,合同當(dāng)事人或合同糾紛仲裁者無(wú)法證實(shí)或觀察經(jīng)濟(jì)條件等因素的影響,使得合同的訂立和履行往往都是不完全的,完全合同只是一個(gè)理論假設(shè),與現(xiàn)實(shí)交易條件不符。

那么是什么原因?qū)е铝撕贤牟煌耆阅?一是有限理性。由于個(gè)人神經(jīng)生理和語(yǔ)言能力的局限性和外在世界的不確定性、復(fù)雜性,從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的人在愿望上是追求理性,實(shí)際上只能有限地做到這一點(diǎn),使得人類(lèi)的理性總是有限的。人們既不能在事前把與合同相關(guān)的全部信息寫(xiě)入到合同的條款中,也無(wú)法預(yù)測(cè)到將來(lái)可能出現(xiàn)的各種不同的偶然事件,并針對(duì)它們做出詳細(xì)的合同約定。二是交易成本的存在。交易成本包括以下四處方面:1、締約各方在保持合同關(guān)系的有效期內(nèi)可能發(fā)生的各種不測(cè)事件所要付出的費(fèi)用;2、進(jìn)行決策、達(dá)成有關(guān)協(xié)議、處理各為不測(cè)事件所要付出的費(fèi)用;3、用清楚明晰的語(yǔ)言簽訂各種合同條款,使其能夠很好履行的費(fèi)用;4、履行合同條款所要付出的法定費(fèi)用。

傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)合同都是一些能夠即時(shí)履行的短期合同,由于短期合同所涉及事件的簡(jiǎn)單性與對(duì)將來(lái)要發(fā)生事件的可預(yù)測(cè)性,其交易成本都可能大大減少,交易條件大都可以事前約定,近似于完全合同,但交易成本還是存在的。在現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)交易的發(fā)展產(chǎn)生的長(zhǎng)期合同中,由于它所涉及事件較復(fù)雜,具有較多的不確定性,合同成本會(huì)大大地增加,交易成本也就較大。也就是說(shuō),任何合同訂立和履行都要交易成本。由于合同交易成本的存在,人們所簽訂的合同在許多方面將是不完全的,締約各方將會(huì)理性地漏掉許多意外事件,要比把許多不大可能發(fā)生的事件考慮進(jìn)去要經(jīng)濟(jì)得多。另外,各方也會(huì)漏掉一些他們不能簡(jiǎn)單地加以證明的,可能發(fā)生的不測(cè)事件。在當(dāng)事人對(duì)合同條款發(fā)生爭(zhēng)議需要第三者來(lái)裁決時(shí),其合同履行的成本更高。當(dāng)當(dāng)事人簽訂控制可能出現(xiàn)某些爭(zhēng)議問(wèn)題的條款的成本超了解決這些爭(zhēng)議的收益時(shí),合同的不完全性就出現(xiàn)了。

從法律角度來(lái)看,合同的不完全性就是合同的客觀規(guī)范內(nèi)容沒(méi)有包括某種應(yīng)處理的事項(xiàng),就是合同條款欠缺,就是合同漏洞。交易成本與交易條件的不可證實(shí)性與不可觀察性產(chǎn)生了不完全合同,不完全合同需要調(diào)整完善方能適應(yīng)分配當(dāng)事人利益的目的。合同漏洞補(bǔ)充適用范圍應(yīng)當(dāng)限于對(duì)不完全合同的完善調(diào)整,即在合同不能準(zhǔn)確和完備地描述與交易有關(guān)的所有未來(lái)可能出現(xiàn)的狀態(tài)以及每種狀態(tài)下合同各方的權(quán)利和義務(wù)時(shí),合同漏洞補(bǔ)充才成為必要。[page]

三 合同漏洞與合同關(guān)系的擴(kuò)大

合同的不完全性在經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域表現(xiàn)為不完全合同理論,改變了以往認(rèn)為合同是完備的、可達(dá)到均衡價(jià)格的觀點(diǎn),在法學(xué)領(lǐng)域則表現(xiàn)為合同關(guān)系擴(kuò)張,改變了以往認(rèn)為合同是抽象的不可補(bǔ)充的觀點(diǎn)。不完全性是合同的一種普遍狀態(tài),僅僅依靠合同條款內(nèi)容來(lái)確定當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù),遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能適應(yīng)交易日益復(fù)雜化的現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)生活,合同關(guān)系擴(kuò)張成為合同不完全性合同是反映經(jīng)濟(jì)交易的法律形式,其所蘊(yùn)含的是法律維護(hù)下的個(gè)人自尊及自信,即個(gè)人可依據(jù)其自由意思,與自己所選擇的相對(duì)人締結(jié)合同,創(chuàng)造規(guī)制彼此權(quán)利義務(wù)關(guān)系的規(guī)范。大陸法系學(xué)者認(rèn)為合同是民事主體之間設(shè)立、變更、消滅民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議;英美法系學(xué)者認(rèn)為合同是一個(gè)或一系列允諾,違反該允諾將由該法律給予救濟(jì),履行該允諾是法律所確認(rèn)的義務(wù)。 傳統(tǒng)合同法理論以合同自由原則支配下的合意或?qū)r(jià)為中心。在大陸法上,合意是理性的同義詞,表明人類(lèi)有天賦的自由憑自己的理性意愿建立合同關(guān)系。而在英美法系,對(duì)價(jià)是理性的外化物,人們之間是否受合同的約束完全要看雙方的允諾之間是否存在著一個(gè)表明等價(jià)交換的關(guān)系的對(duì)價(jià),合同關(guān)系全靠對(duì)人們的意思的解釋來(lái)決定。合同法的制度功能是賦予當(dāng)事人之間的合意以法律效力,當(dāng)事人依據(jù)合同法的規(guī)定可以要求債務(wù)人履行合同約定義務(wù),實(shí)現(xiàn)合同目的和利益,如果債務(wù)人不履行合同則須承擔(dān)違約責(zé)任,債權(quán)人有權(quán)請(qǐng)求法院強(qiáng)制債務(wù)人履行債務(wù)并賠償損失。傳統(tǒng)合同基于合意的理念,認(rèn)為合同關(guān)系是存在有效合同的當(dāng)事人之間的民事法律關(guān)系,不存在合同就不能產(chǎn)生合同責(zé)任,沒(méi)有合同約定就沒(méi)有合同義務(wù)。

現(xiàn)代合同理論為了公共利益和社會(huì)秩序,規(guī)定了誠(chéng)實(shí)信用原則以限制合同自由。誠(chéng)實(shí)信用原則的確立促使了合同關(guān)系的擴(kuò)大,具體體現(xiàn)在兩個(gè)方面。第一,不存在有效合同的當(dāng)事人之間產(chǎn)生合同責(zé)任,如締約過(guò)失責(zé)任。傳統(tǒng)合同理論認(rèn)為在合同訂立過(guò)程中,合同一方因他方的過(guò)錯(cuò)造成的損失,不能歸屬于合同責(zé)任,應(yīng)當(dāng)適用侵權(quán)責(zé)任或不當(dāng)?shù)美6F(xiàn)代合同理論則認(rèn)為訂立合同的雙方在接觸后,相互之間就產(chǎn)生了信賴(lài)關(guān)系,締約過(guò)失有誠(chéng)實(shí)信用原則,損害了另一方的信賴(lài)?yán)妫瑧?yīng)當(dāng)承擔(dān)締約過(guò)失責(zé)任。第二,合同的權(quán)利義務(wù)不再局限于合同條款的明確約定,如根據(jù)誠(chéng)實(shí)信用原則產(chǎn)生了附隨義務(wù)。合同當(dāng)事人即便沒(méi)有在合同中約定也要承擔(dān)合同法規(guī)定的附隨義務(wù),否則就應(yīng)當(dāng)承擔(dān)合同責(zé)任。因此,在現(xiàn)代合同理論中,合同責(zé)任因誠(chéng)實(shí)信用原則得到了擴(kuò)張。誠(chéng)實(shí)信用原則是合同法的一般條款,合同當(dāng)事人從接觸洽談合同之時(shí)開(kāi)始至合同履行完畢之后,無(wú)論是債權(quán)的行使還是債務(wù)的履行,都受到誠(chéng)實(shí)信用原則的調(diào)整。[page]

傳統(tǒng)合同法的特征是將合同法規(guī)定的合同抽象出來(lái)并賦予法律約束力,剝離了合同關(guān)系與社會(huì)關(guān)系之間的聯(lián)系。隨著締約過(guò)失責(zé)任和附隨義務(wù)規(guī)則在合同法中的確立,產(chǎn)生“關(guān)系合同說(shuō)”。關(guān)系合同說(shuō)認(rèn)為,當(dāng)事人雙方以合同締結(jié)為目的開(kāi)始交涉后直到糾紛解決前,在他們之間存在著一個(gè)以誠(chéng)實(shí)信用原則為軸心的既相互矛盾又相互信賴(lài)的共同體關(guān)系。在這個(gè)矛盾對(duì)立的統(tǒng)一體存在的整個(gè)過(guò)程中,出于相互信賴(lài)的需要,并基于誠(chéng)實(shí)信用原則,在交易發(fā)展的每個(gè)不同的階段,當(dāng)事人都應(yīng)當(dāng)負(fù)擔(dān)不僅限于合同條款本身內(nèi)容的相應(yīng)的信賴(lài)義務(wù)。 合同當(dāng)事人基于對(duì)對(duì)方的信賴(lài)而遭受的損害也應(yīng)得到賠償?shù)男刨?lài)?yán)胬碚撛诟鲊?guó)合同法中確立,表明了信賴(lài)關(guān)系的存在。因此,現(xiàn)代合同關(guān)系實(shí)際上是一種建立在信賴(lài)基礎(chǔ)上的關(guān)系,合同并非僅僅產(chǎn)生于合意,當(dāng)事人間的相互信賴(lài)關(guān)系也對(duì)合同內(nèi)容的確定起著重要的作用。 信賴(lài)關(guān)系不再是存在于人們的意識(shí)當(dāng)中,而是存在于法律的直接規(guī)定之中,并通過(guò)法律實(shí)踐而具體化,使社會(huì)關(guān)系重新反映于合同的規(guī)范當(dāng)中。社會(huì)關(guān)系本身存在著一定的秩序,現(xiàn)代合同法要做的就是怎樣將這種社會(huì)秩序賦予法律效力。

合同存續(xù)期間發(fā)生的影響雙方交易關(guān)系的事實(shí),都屬于當(dāng)事人之間為訂立和履行合同而相互接觸產(chǎn)生的信賴(lài)關(guān)系范疇,應(yīng)當(dāng)依據(jù)合同關(guān)系規(guī)則來(lái)處理相互權(quán)利義務(wù)。如果合同對(duì)新發(fā)生事實(shí)事前沒(méi)有約定,則當(dāng)事人的關(guān)系無(wú)法依據(jù)合同約定內(nèi)容來(lái)確定,合同關(guān)系就只能依據(jù)合同漏洞補(bǔ)充來(lái)確定了。合同漏洞補(bǔ)充確定當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)不是基于推定的當(dāng)事人的意思表示或合同的默示條款,而是根據(jù)合同關(guān)系直接確定合同利益的分配。

三 合同漏洞補(bǔ)充規(guī)則

在現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)生活中,當(dāng)事人之間因合同漏洞發(fā)生合同糾紛訴之法院,法院可能視不完全合同是完全合同,從而避免因合同無(wú)效使當(dāng)事人之間的權(quán)利義務(wù)失去準(zhǔn)則。但是,在這種情況下,實(shí)際上是由法官擁有了補(bǔ)充合同漏洞的權(quán)利,容易導(dǎo)致法官濫用解釋權(quán),有可能使合同的判決不利于合同雙方利益最大化。另外,合同漏洞的產(chǎn)生是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)條件的不可觀測(cè)性和不可證實(shí)性,法院不可能在信賴(lài)于合同方不能提供信息的條件下,應(yīng)用此規(guī)則作出更有效率的判決,其時(shí)法院形成的意見(jiàn)將凌駕于市場(chǎng)合同之上。所以,發(fā)展法官的剩余控制權(quán)理論就要研究合同漏洞補(bǔ)充的方法。 對(duì)于合同漏洞的補(bǔ)充,學(xué)者認(rèn)為“首先由當(dāng)事人雙方協(xié)商補(bǔ)充,協(xié)商不成時(shí)按照合同有關(guān)條款或者交易習(xí)慣補(bǔ)充;再不成時(shí)按照其他任意性規(guī)范和補(bǔ)充的合同解釋兩種。”

合同漏洞的法律適用首先應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人雙方協(xié)商補(bǔ)充,因?yàn)楫?dāng)事人最知道自己的利益所在。但是,第一,重新協(xié)商過(guò)程也會(huì)產(chǎn)生多種成本,這些成本包括重新談判的過(guò)程本身所產(chǎn)生的事后成本,和對(duì)重新談判的預(yù)期所產(chǎn)生的事前成本;第二,當(dāng)事人訴之法院就已經(jīng)表明雙方對(duì)合同重新協(xié)商不能達(dá)成一致,需要第三者提供裁決;第三,法律對(duì)不完全合同的處理意見(jiàn)是當(dāng)事人處理不完全合同糾紛需要綜合考慮的條件之一。所以,不完全合同的司法解決規(guī)則必不可少。[page]

合同漏洞不能通過(guò)重新協(xié)商完善的,可以適用法律法規(guī)和交易習(xí)慣來(lái)補(bǔ)充完善。例如適用附隨義務(wù)來(lái)認(rèn)定合同義務(wù),適用情事變更來(lái)處理因經(jīng)濟(jì)條件變化而出現(xiàn)的糾紛,適用物權(quán)法規(guī)則來(lái)處理買(mǎi)賣(mài)合同中所有權(quán)轉(zhuǎn)移和風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)等。因?yàn)榉稍O(shè)定任意性法律規(guī)則的目的就是考慮到合同可能有不足之處,而且當(dāng)事人對(duì)合同上非必要之點(diǎn)也多相信法律會(huì)設(shè)有適當(dāng)合理的規(guī)定而沒(méi)有約定。但是,第一,法律并不知道當(dāng)事人的利益所在,法律的補(bǔ)充對(duì)于當(dāng)事人來(lái)說(shuō),增加了合同履行成本和合同關(guān)系不確定性;第二,法律法規(guī)的數(shù)目總是有限的,面對(duì)無(wú)限豐富的現(xiàn)實(shí)生活不可能一一都有所規(guī)定;第三,法律原則條款的原則性無(wú)法確定當(dāng)事人具體的權(quán)利。所以,法律規(guī)范對(duì)不完全合同的補(bǔ)充作用也是有限的。

最后,可以對(duì)合同進(jìn)行補(bǔ)充的解釋。補(bǔ)充的合同解釋所探求的不是當(dāng)事人的真意,而是所謂的假設(shè)的當(dāng)事人的意思,即雙方當(dāng)事人在通常交易上合理所意欲或接受的合同條款。但是,第一,補(bǔ)充的合同解釋是假設(shè)的當(dāng)事人意思,屬于一種規(guī)范的判斷標(biāo)準(zhǔn)。但是,合同漏洞因經(jīng)濟(jì)條件不可預(yù)測(cè)性和不可證實(shí)性而產(chǎn)生,當(dāng)事人在合同訂立時(shí)不可能有意思表明,推定意思表示與事實(shí)不符。第二:合同解釋?zhuān)援?dāng)事人在合同上所作的價(jià)值判斷及利益衡量為出發(fā)點(diǎn),依誠(chéng)實(shí)信用原則斟酌交易慣例加以認(rèn)定,以實(shí)現(xiàn)公平、效率為依歸。但是,由于公平的判斷因人而異,使得法院在個(gè)案中的公平判斷未必與此時(shí)雙方當(dāng)事人的公平判斷相一致。按照法官的公平觀補(bǔ)充的條款很可能沒(méi)有基于雙方當(dāng)事人的公平觀補(bǔ)充的合同條款更有效益。于是便可能出現(xiàn)依其公平觀補(bǔ)充的合同條款不能帶來(lái)最佳經(jīng)濟(jì)效益。

契約經(jīng)濟(jì)學(xué)上的不完全合同理論發(fā)展了一種不同于法學(xué)上的不完全合同調(diào)整方案。一種理論要求法院將主要由經(jīng)濟(jì)波動(dòng)引起的損失、收益公平地在不完全合同當(dāng)事人之間分配。 這種處理方法突破了傳統(tǒng)合同法學(xué)上合同漏洞補(bǔ)充中,將合同利益與損失不是歸屬于一方就是歸屬于另一方的的作法,頗有類(lèi)似于侵權(quán)法中的公平責(zé)任的性質(zhì)與原理,值得法學(xué)研究上借鑒。如牛黃案,無(wú)論將牛黃判歸何人,在事實(shí)上都存在不公平的后果,如果讓牛主人與肉聯(lián)廠平分牛黃的收益,也許是一個(gè)比較公平的方案。

所以,對(duì)于怎樣都能最好地規(guī)制不完全合同,其答案很可能還需要等待未來(lái)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,法律合同理論很可能隨經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展而進(jìn)步。

王利明 崔建遠(yuǎn):《合同法新論(總則)》,中國(guó)政法大學(xué)出版社2000年版,第487頁(yè)。

林紅玲:《不完全契約與產(chǎn)權(quán)配置》,遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2000年5月期。[page]

張維迎:《合同成本與法律調(diào)控作用》,《讀書(shū)》,2000年11月期。

Klein,b.(1980)Borderlines of Law and Economic Theory: Transaction Cost Determinants of Unfair Contractual Arrangements. American Economic Review Papers and Proceeding 70,May,1980, p.356`362.

王利明 崔建遠(yuǎn):《合同法新論(總則)》,中國(guó)政法大學(xué)出版社2000年版,第23頁(yè)。

傅靜坤:《二十世紀(jì)契約法》,法律出版社1997年版,第56頁(yè)。

馬新彥:《信賴(lài)與信賴(lài)?yán)婵肌罚煽茖W(xué)2000年3月,第81頁(yè)。

張維迎:《合同成本與法律調(diào)控作用》,《讀書(shū)》,2000年11月期。

王利明 崔建遠(yuǎn):《合同法新論(總則)》,中國(guó)政法大學(xué)出版社2000年版,第487頁(yè)。

科斯等著,李風(fēng)圣譯,《契約經(jīng)濟(jì)學(xué)》,經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社1999年版,第130頁(yè)以下。

點(diǎn)贊

點(diǎn)贊

收藏

收藏