中國的未成年人監護制度

李維律師2021.12.19733人閱讀

李維律師2021.12.19733人閱讀

導讀:

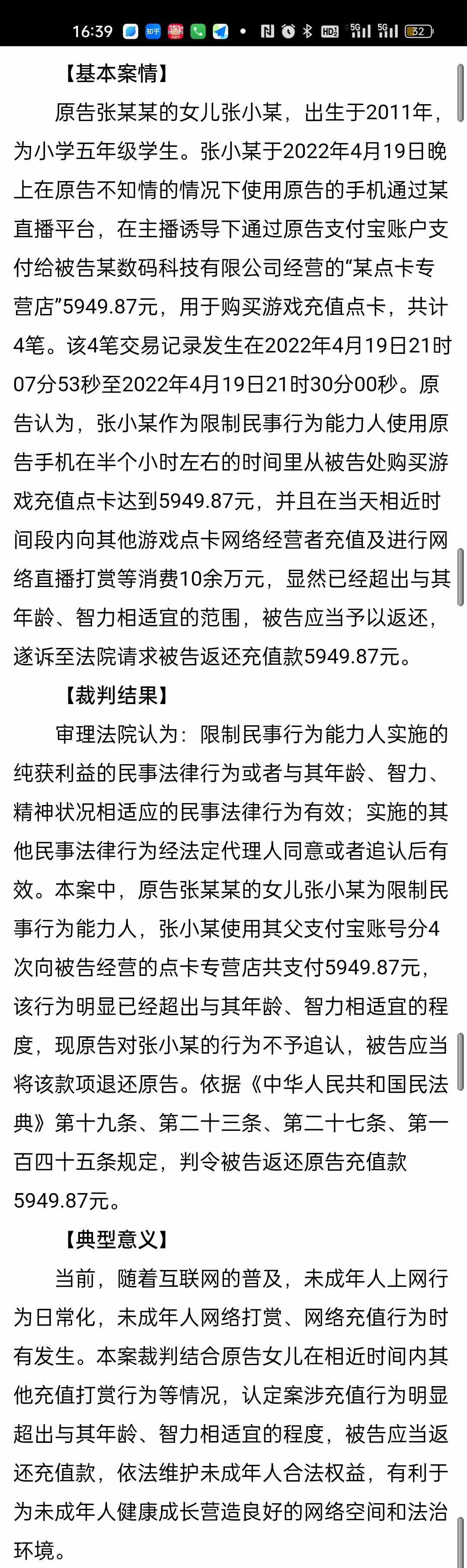

為幫助大家更好理解我們上述對無父母照料未成年人的分類理由和本文著眼點的選擇,在具體展開分析之前,我們首先介紹一下中國的未成年人監護制度。1986年的《民法通則》第十六條用四款規定了中國的未成年人監護制度。對指定不服提起訴訟的,由人民法院裁決。”第四款規定:“沒有第一款、第二款規定的監護人的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門擔任監護人。”從上述法律規定來看,中國的監護制度可以分為五類:父母監護、特定親屬法定監護、親友意定監護、特定組織監護、國家監護。那么中國的未成年人監護制度。大律網小編為大家整理如下相關知識,希望能幫助大家。

為幫助大家更好理解我們上述對無父母照料未成年人的分類理由和本文著眼點的選擇,在具體展開分析之前,我們首先介紹一下中國的未成年人監護制度。1986年的《民法通則》第十六條用四款規定了中國的未成年人監護制度。對指定不服提起訴訟的,由人民法院裁決。”第四款規定:“沒有第一款、第二款規定的監護人的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門擔任監護人。”從上述法律規定來看,中國的監護制度可以分為五類:父母監護、特定親屬法定監護、親友意定監護、特定組織監護、國家監護。關于中國的未成年人監護制度的法律問題,大律網小編為大家整理了婚姻家庭律師相關的法律知識,希望能幫助大家。

為幫助大家更好理解我們上述對無父母照料未成年人的分類理由和本文著眼點的選擇,在具體展開分析之前,我們首先介紹一下中國的未成年人監護制度。

1986年的《民法通則》第十六條用四款規定了中國的未成年人監護制度。

第一款規定:“未成年人的父母是未成年人的監護人。”

第二款規定:“未成年人的父母已經死亡或者沒有監護能力的,由下列人員中有監護能力的人擔任監護人:(一)祖父母、外祖父母;(二)兄、姐;(三)關系密切的其他親屬、朋友愿意承擔監護責任,經未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會同意的。”

第三款規定:“對擔任監護人有爭議的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會在近親屬中指定。對指定不服提起訴訟的,由人民法院裁決。”

第四款規定:“沒有第一款、第二款規定的監護人的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門擔任監護人。”

從上述法律規定來看,中國的監護制度可以分為五類:父母監護、特定親屬法定監護、親友意定監護、特定組織監護、國家監護。

(一)父母監護

結合《民法通則》第16條和《未成年人保護法》第53條來看,父母是未成年人第一順序的監護人,除非死亡、喪失監護能力或被剝奪監護資格。看起來,誰是父母在大多數情況下是個相當然的概念,實際上,很多情況下,對父母的理解和確定也是個復雜的問題,這給未成年人能否獲得適當監護也帶來了挑戰。對于父母的理解,簡單來分,包括生父母、養父母和繼父母。對于養父母和繼父母的監護資格確定,相對容易一些,但也依賴于對生父母的確定。《婚姻法》(2001修正)第二十六條和第二十條做了明確規定。第二十六規定:“國家保護合法的收養關系。養父母和養子女間的權利和義務,適用本法對父母子女關系的有關規定。養子女和生父母間的權利和義務,因收養關系的成立而消除。”第二十七條第二款規定:“繼父或繼母和受其撫養教育的繼子女間的權利和義務,適用本法對父母子女關系的有關規定。

在“婚姻+血緣”的傳統模式下,生父母的確定似乎是最容易的,但是,因為婚外生育和輔助生殖技術的出現,生父母的確定也因此變得復雜了。首先,對于非婚生子女的保護,中國《婚姻法》第二十五條明確規定,非婚生子女與婚生子女享有同等的權利。即便如此,實踐中,因為非婚生子女與父親的關系無法適用推定原則,在父親不配合的情況下,請求撫養費或繼承遺產都需要先進行親子鑒定確定父子或父女關系,這在一定程度上會影響非婚生未成年子女受監護的權利。輔助生殖技術和代孕的出現,使依靠血緣確定父母身份的規則受到挑戰,中國在此方面設定了以血緣確定父母子女關系的例外。如1991年7月8日最高人民法院《關于夫妻離婚后人工授精所生子女的法律地位如何確定的復函》:“在夫妻關系存續期間,雙方一致同意進行人工授精,所生子女應視為夫妻雙方的婚生子女,父母子女之間權利義務關系適用《婚姻法》的有關規定。”關于輔助生殖技術讓生父母的確定變得何等復雜,請查看相關方面的一些研究。

[page]

(二)特定親屬法定監護

特定親屬法定監護,是指未成年人的父母死亡、喪失監護能力后,由特定的親屬擔任監護人。對于這些特定的親屬而言,只要他們有監護能力且被指定,其監護人的身份確定不以本人意愿為轉移。這些特定親屬包括祖父母、外祖父母和兄姐。

對于特定親屬的法定監護,監護能力是個非常重要的影響因素。關于監護能力的認定,1988年1月26日實施的最高人民法院關于貫徹執行《中華人民共和國民法通則》若干問題的意見(試行)(以下簡稱《意見》(試行))第11條規定:“認定監護人監護能力,應當根據監護人的身體健康狀況、經濟條件,以及與被監護人在生活上的聯系狀況等因素確定。”關于監護能力的判定因素,這幾個因素的設定是非常科學的。但是,對于標準方面,該司法解釋沒有提及,目前實踐中的困惑是很多的。如,對于父母擔任監護人和特定擔任法定監護的親屬的監護能力的判定采用統一標準還是區別性標準?再如,身體健康狀況、經濟因素以及與被監護人在生活上的聯系狀況在對監護人監護能力的判定影響方面是同重的,還是有主次之分?再如,每個因素達到什么程度就可以認為一個人喪失了監護能力?監護能力的確定十分重要,因為這在判斷未成年人家庭保護中監護人和政府是否盡到各自職責有重要影響的。如果監護人因為監護能力有缺陷不能履行監護職責或不能適當履行監護職責,那政府就有義務調動資源協助家庭提高其履行監護職責的能力或者幫助改變監護人。除了監護能力外,是否對監護人有利也是一個重要的考慮要素,而且對于有識別能力的監護人,應視情況征求被監護人的意見。這些也被《意見》(試行)第14條予以確認:“……前一順序有監護資格的人無監護能力或者對被監護人明顯不利的,人民法院可以根據對被監護人有利的原則,從后一順序有監護資格的人中擇優確定。被監護人有識別能力的,應視情況征求被監護人的意見。”

關于這些特定親屬之間的監護順序是平行的,還是有先后順序的,該《意見》(試行)第14條規定:“人民法院指定監護人時,可以將民法通則第十六條第二款中(一)、(二)、(三)項或第十七條第一款中的(一)、(二)、(三)、(四)、(五)項規定視為指定監護人的順序。前一順序有監護資格的人無監護能力或者對被監護人明顯不利的,人民法院可以根據對被監護人有利的原則,從后一順序有監護資格的人中擇優確定。被監護人有識別能力的,應視情況征求被監護人的意見。”也就是說,祖父母、外祖父母是平行的,他們的順序優先于兄姐。對于被監護的未成年人,如果有識別能力,也應該征求他們的意見。但因為承擔法定監護的特定親屬有幾個,他們之間對誰擔任監護人也會有爭議,因此,《民法通則》第16條第3款規定了爭議解決程序:“對擔任監護人有爭議的,由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會在近親屬中指定。對指定不服提起訴訟的,由人民法院裁決。”

(三)親友意定監護

從《民法通則》第16條第二款的規定來看,除特定親屬法定監護外,還有親友的意定監護。親友意定監護與法定親屬監護有很多不同:(1)親屬范圍上,可成為意定監護人的親友范圍更廣,不局限于特定親屬,而且包括朋友。(2)在監護人的確定上,這些親友成為監護人首先基于本人意愿,而不是法定的。(3)除了本人意愿外,這些親友成為監護人還需要征得未成年人的父、母所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會同意。

對于特定親屬監護與親友意定監護的優先順序,民法通則第16條將特定親屬法定監護與親友意定監護放在同一款中,似乎沒有優先順序。但從《民通意見》(試行)第14條規定來看,特定親屬法定監護在順序上優先于親屬意定監護。

目前關于親友意定監護需要探討的一個實踐問題是,這些親友需要經過什么程序才能取得監護。從《民法通則》第16條規定看,征得“未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會同意”是一個必要的條件,但這種條件到底是程序要件還是實質要件,仍需要進一步探討。具體來說,他們是否需要經過收養程序才能取得監護資格,還是說第16條第2款規定的就是親友取得監護資格的實質要件和程序要件。

如果是前者,理解起來似乎要容易一些。這與《收養法》第四條第一款規定相呼應,“喪失父母的孤兒”可以被送養,再結合第16條,可以理解這些親友有優先收養權。如果是后者,我們就會發現存在一些問題,如這種監護在權利義務范圍上與父母監護、特定親屬法定監護是否有區別?如果有區別,區別在哪里?從《民法通則》第18條關于監護職責的規定來看,立法語言上只用“監護人”一詞,沒有監護人的分類,似乎也就沒有職責范圍的區分。要說完全沒有區分也不對。《民法通則》第133條第2款規定了機構擔任監護人的例外。第133條規定:“無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的,由監護人承擔民事責任。監護人盡了監護責任的,可以適當減輕他的民事責任。有財產的無民事行為能力人、限制民事行為能力人造成他人損害的,從本人財產中支付賠償費用。不足部分,由監護人適當賠償,但單位擔任監護人的除外。”是否只有機構例外呢?如果親友直接根據《民法通則》第16條第2款取得監護資格,在未成年人撫養上不能獲得國家任何支持,又沒有監護職責的例外,這顯然很不能鼓勵親友自愿監護失去父母的未成年人。

[page]

(四)特定組織監護和國家監護

根據《民法通則》第16條第四款規定,在沒有父母監護、特定親屬法定監護和親友意定監護的情況下,“由未成年人的父、母的所在單位或者未成年人住所地的居民委員會、村民委員會或者民政部門擔任監護人。”我們將父母所在單位、村委會或居委會擔任監護人的監護定義為特定組織監護,將民政部門擔任監護人的監護定義為國家監護,此處我們先談父母單位、村民委員會和居民委員會擔任監護人的現實可能性。對于國家監護,我們將會在后面單獨分析。

“現行《民法通則》是1986年4月12日第六界全國人民代表大會第四次會議通過,1987年1月1日施行。‘單位辦社會’是當時社會的一大顯著特點。很多單位都有自己的幼兒園、學校、醫院,單位不僅對職工的生、老、病、死負有義務,對職工子女也承擔了諸如教育、管理、安排工作等義務,所以當時規定父母所在單位擔任監護人有其現實意義和積極意義。但由于中國社會已經發生了巨大變化,這種規定在今天顯然已經失去了其存在的社會基礎。單位的生產職能已和家庭的生活職能截然分開,單位不再對職工子女的教育、撫養和就業承擔責任,單位沒有責任也沒有能力來擔任未成年人的監護人。而作為基層群眾性自治組織的未成年人住所地的居民委員會、村民委員會,顯然也是沒有能力來承擔這一責任。”

實踐中,特定組織監護幾乎就不存在。特定組織顯然不具備行使自然人監護的能力,即使行使機構監護,在今天的社會背景來看,他們也根本就不具備這個能力。因此,《民法通則》第16條第四款實際上就是確立了國家監護。關于國家監護的具體運行方式,國家監護探索的進步與存在的不足,我們將在下面重點討論。

點贊

點贊

收藏

收藏